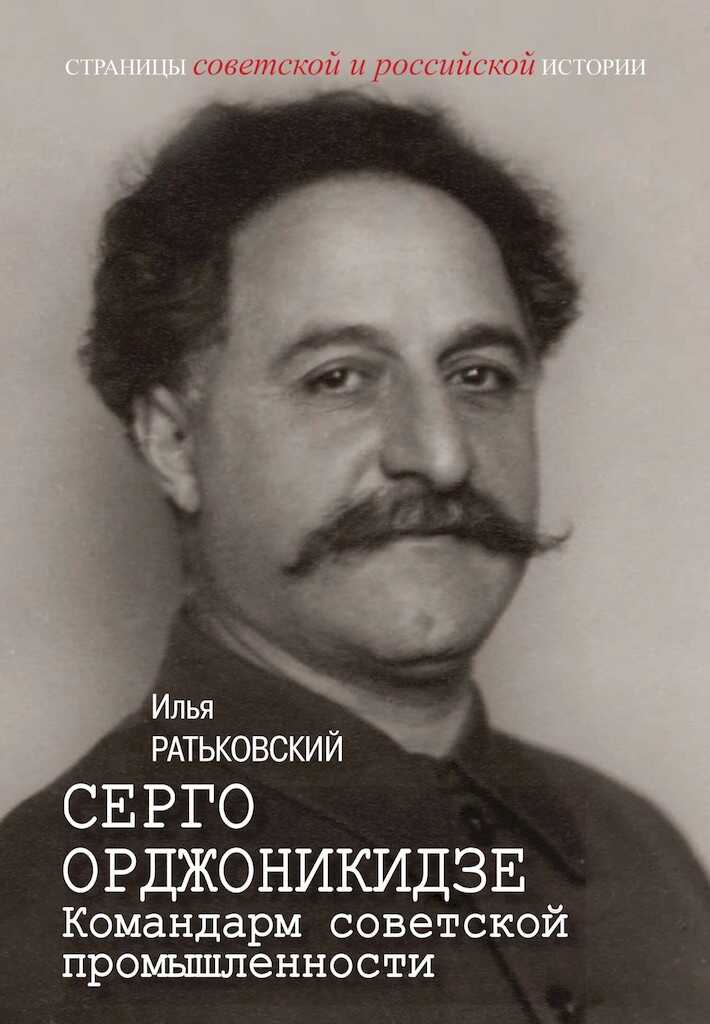

Серго Орджоникидзе. Командарм советской промышленности - Илья Сергеевич Ратьковский Страница 15

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Илья Сергеевич Ратьковский

- Страниц: 141

- Добавлено: 2025-08-21 15:10:55

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Серго Орджоникидзе. Командарм советской промышленности - Илья Сергеевич Ратьковский краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Серго Орджоникидзе. Командарм советской промышленности - Илья Сергеевич Ратьковский» бесплатно полную версию:Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго) — один из ключевых деятелей первых десятилетий Советского государства. Пройдя длинный путь от кавказского революционера до председателя ВСНХ и наркома тяжелой промышленности СССР, он сыграл важную роль в развитии советской индустриализации.

Образ Орджоникидзе стал символом эпохи и успехов, достигнутых в промышленности в начале 1930-х годов. Государственная деятельность Григория Константиновича многогранна: он являлся участником многочисленных партийных и хозяйственных дискуссий; добивался внедрения в производство лучших современных технологий, в том числе зарубежных, и воплощения энергии трудящихся; руководил советской индустриализацией и фактически создал директорский корпус, одновременно популяризировав стахановское движение и движение жен-общественниц.

Внезапная смерть Орджоникидзе и возникновение мифа о его самоубийстве стали одними из важнейших основ процесса десталинизации в хрущевский период. Орджоникидзе — яркий представитель эпохи с ее драматическими противоречиями. Его биография — это хроника политической и экономической жизни России — СССР первой половины XX века.

Серго Орджоникидзе. Командарм советской промышленности - Илья Сергеевич Ратьковский читать онлайн бесплатно

Председатель Совета обороны Северного Кавказа Г. К. Орджоникидзе (сидит в центре в нижнем ряду) среди военных партийных руководителей в период обороны г. Грозного от белогвардейцев. 2-й слева в нижнем ряду — командующий Владикавказско-Грозненской группой войск М. К. Левандовский, 2-й справа — начальник гарнизона г. Грозного Н. Ф. Гикало

Август — ноябрь 1918

[РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 32. Л. 15]

Пребывание Орджоникидзе в Грозном было относительно непродолжительным, уже в октябре он вернулся на ингушские территории в Назрань. Здесь Серго принял участие в открывшемся 12 октября съезде ингушского народа. Ситуация была непростой: на съезде были представлены среди прочих делегатов солдаты и офицеры ингушского полка «Дикой дивизии». Они предъявили ультиматум к представителям советской власти об уплате им жалованья за прошедший год и компенсации «за все понесенные убытки». Речь шла не только о попытках срыва выступлений большевиков, но и расправе над ними. «Когда тт. Орджоникидзе и Бутырин произносили речи, начиналась дикая музыка, пляска, стрельба в воздух. Но, несмотря на предубежденность подговоренных ингушей, Серго сумел им объяснить нелепость их требований, и в дальнейшем работа съезда продолжалась без всяких эксцессов»[175].

Однако успешные действия красных под Грозным были скорее исключением. В целом ситуация, за исключением территорий проживания ряда горских народов, складывалась не в пользу советской власти. Положение на Северном Кавказе в октябре стало критическим. Реорганизация 3 октября 1918 года Красной армии Северного Кавказа в 11-ю армию и включение ее в состав Южного фронта мало изменили ситуацию. Баранчуков, делегат с Северного Кавказа от Пятигорского окружного комитета РКП, докладывал Петербургскому комитету 29 октября о тяжелом положении в регионе: «Советская власть на С. Кавказе со всех сторон окружена врагами, которые стараются задушить ее. На Дону, на Кубани, в Ставропольской губ. господствуют кадеты, развивая военные операции в сторону Царицына и Пятигорского округа, каковые, однако, стойко отражают до сих пор все удары контрреволюции, несмотря на превосходные силы врага»[176]. Докладчик просил Петроград оказать Северному Кавказу незамедлительную военную помощь, однако к этому моменту ситуация еще больше ухудшилась. Помощь уже не требовалась.

Налицо был кризис советской власти, что сказывалось и на состоянии Красной армии. Этери Орджоникидзе впоследствии пересказывала своему сыну реакцию ее мамы, когда та приехала в расположение войск: «Увидев 11-ю армию, которой мой дед командовал, бабушка сказала ему: „Это какие-то оборванцы. Как ты с ними воевать будешь?“ На это дед ответил: „Как пойдем — нас никто не остановит. У нас есть мотивация, а у них нет ничего“».

1 ноября 1918 года части 1-й конной дивизии генерала П. Н. Врангеля заняли ключевой город Северного Кавказа — Ставрополь. Тем не менее Орджоникидзе даже в этих условиях пытался организовать сопротивление наступлению белых войск. В начале ноября он приехал в Пятигорск, где сразу провел ряд мобилизационно-пропагандистских мероприятий. Серго руководил собранием членов большевистской партии, указывая на необходимость самых решительных мер и соблюдения единства всех революционных сил: «…в такой исключительно ответственный момент, вместо того чтобы сплотить свои ряды и повсеместно организовать решительный отпор врагу, одни падают духом, опускают руки, другие спорят и дискутируют. Неужели вы не понимаете, что враг, в случае победы, вас всех повесит на одной веревке»[177]. После партсобрания Орджоникидзе провел массовый митинг рабочих и жителей города, на котором выступил с изложением ситуации на Северном Кавказе. Митинг закончился демонстрацией его участников по улицам Пятигорска. Проведенные в городе мероприятия способствовали записи добровольцев в Красную армию, временно стабилизировали ситуацию вокруг Пятигорска, и Орджоникидзе вернулся во Владикавказ.

6 ноября 1918 года, в годовщину Октябрьской революции, Орджоникидзе выступил на заседании Терского народного Совета, терского совнаркома и Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов. «На другой день, 7 ноября, Серго принимал парад во Владикавказе. Перед ним проходили части казачьей Красной армии, отряды чеченцев, осетин. Бывшие враги, натравливаемые друг на друга помещиками и капиталистами, соединились под руководством коммунистов, чтобы расправиться со своими доподлинными врагами. От имени Совета народных комиссаров Российской социалистической федеративной советской республики Серго вручил боевые красные знамена казачьей Красной армии и чеченским отрядам. В торжественной обстановке советские казаки дали клятву объединиться с красноармейцами — осетинами и чеченцами — на борьбу за пролетарскую революцию, за окончательную ее победу»[178].

9 ноября на совместном собрании Исполкома Владикавказского Совета рабочих и красноармейских депутатов, Терского народного Совета, а также представителей Ингушского и Осетинского народных Советов обсуждался вопрос о судьбе осетин, бежавших в августовские дни из Владикавказа, но не принимавших участие в выступлении полковника С. А. Соколова. Орджоникидзе отметил, что враг еще окончательно не уничтожен, он скрывается в казачьих станицах, в осетинских селениях, но это не должно сказываться на национальных отношениях. Народы Кавказа, по его мнению, должны вместе противостоять врагам революции. Эта линия была подтверждена решением V съезда трудовых народов области, собравшихся во Владикавказе в конце ноября. На съезде была образована единая горская коммунистическая организация, куда вошли представители ингушей, чеченцев, осетин, кабардинцев и других народов Северного Кавказа[179].

Правда, единство горских народов этого периода все же не следует переоценивать. Военные действия часто принимали ожесточенный характер, в ходе которых страдало мирное население. Так, 27 ноября красными частями Мартынова было занято селение Кадгарон, позднее Ногкау и ряд других. При взятии сел использовалась артиллерия, в результате чего было разрушено более половины домов, имелось много погибших. Орджоникидзе только смог обезоружить и снять с командования за указанные действия Мартынова, назначив вместо него П. Агниева (Агниашвили)[180].

В декабре 1918 года ситуация стала постепенно разворачиваться вспять. Январь уже был периодом отступления красных войск. 2 января 1919 года белоказачьим отрядом атамана А. Г. Шкуро был захвачен город Ессентуки. По словам атамана, «Ессентуковские казаки всю ночь расправлялись с захваченными ими большевиками, их одностаничниками»[181]. 6 января 1919 года части атамана Шкуро разбили красный отряд под станицей Баталпашинской. «Часть иногородних, поддержавших большевиков, бежала вместе с ними, а оставшиеся были вырезаны казаками, жестоко мстившими за сожженные родные хаты. Это была настоящая бойня. Верно подмечено историками: нет на свете ничего более беспощадного и более жестокого, нежели гражданская, братоубийственная война…»[182] 19 января 1919 года части атамана А. Г. Шкуро заняли Пятигорск, 21 января — Кисловодск.

Военные поражения усугубились эпидемией тифа: «XI

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.