Воспоминания комиссара-танкиста - Николай Андреевич Колосов Страница 11

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Николай Андреевич Колосов

- Страниц: 11

- Добавлено: 2024-04-14 14:02:25

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Воспоминания комиссара-танкиста - Николай Андреевич Колосов краткое содержание

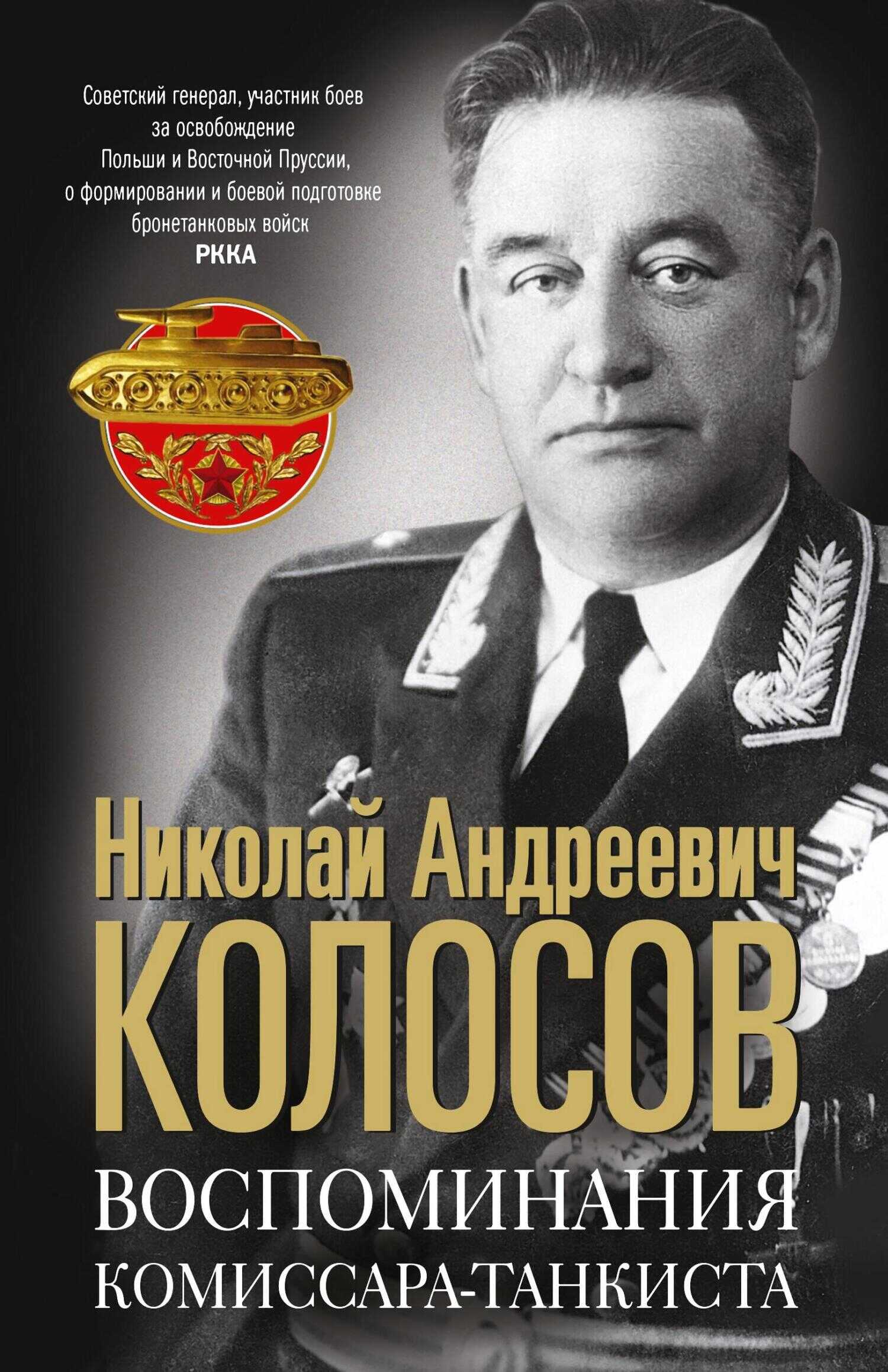

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Воспоминания комиссара-танкиста - Николай Андреевич Колосов» бесплатно полную версию:Биография генерал-майора Н. А. Колосова (1909—1993) тесно связана с вооруженными силами нашей страны. В 1930-х годах он стоял у истоков формирования танковых войск РККА, а с началом Великой Отечественной войны на самом высоком уровне решал вопросы их реформирования и боевой подготовки в связи с новыми задачами. В составе действующей армии участвовал в боях за освобождение Польши и Восточной Пруссии. После войны Н. А. Колосов на политической работе в Советской армии, а позднее стал первым директором музея-панорамы «Бородинская битва». Полный ярких событий и интересных встреч жизненный путь автора и его мастерство рассказчика позволили создать интересную информативную книгу о Советской стране в сложные периоды ее истории.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Воспоминания комиссара-танкиста - Николай Андреевич Колосов читать онлайн бесплатно

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.