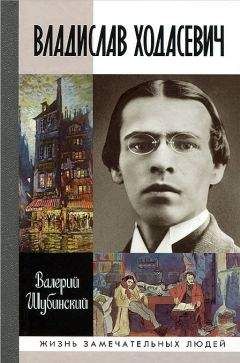

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 105

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Полемизируя с Эренбургом, Струве в уже помянутой статье подчеркивает, что для Ходасевича — поэта XX века, модерниста — характерны «смещение планов, категорий времени и пространства, разрывы логической связи в мире». Конкретизируя это слишком общее наблюдение, заметим: у Ходасевича в начале 1920-х годов время часто предстает как пространство. Душа смотрит «в тысячелетия свои», как в некий локус[456]; день в одноименном стихотворении описывается как статичное пространство, населенное гротескными «бесами». Течение времени фиктивно, время статично, как и вечность. Выход из времени в вечность — единственное возможное движение.

Еще об одной особенности поэтики Ходасевича в начале 1920-х проницательно пишет Андрей Белый в статье «Рембрандтова правда в поэзии наших дней», напечатанной в пятом номере журнала «Записки мечтателей» за 1922 год, но написанной, судя по письму Ходасевича Владимиру Лидину, еще летом 1921-го. Писатель цитирует одно из стихотворений «Тяжелой лиры» (еще не вышедшей ко времени публикации статьи):

Глаз отдыхает, слух не слышит,Жизнь потаенно хороша,И небом невозбранно дышитПочти свободная душа.

(«Когда б я долго жил на свете…», 1921)

И дальше — комментарий:

«Знаете, чем волшебно освещены эти не маркие строки? Одною строкою, верней, одним словом „почти“. <…> „Почти свободная душа“. Как в чуть-чуть начинается правда искусства. так в слове „почти“ — магическая красота правды строк. И это „почти“ — суть поэзии Ходасевича».

Анализируя другое стихотворение, «Ласточки», Белый видит в нем тот же прием: «Стихотворение умеркает тенями не-яркости; вдруг „чуть-чуть“ — свет, сдвиг, зигзаг поэтической правды (отстой многих жизненных лет) и — Рембрандтов рисунок».

Мандельштам писал примерно в это же время, в 1922 году: «Самое удобное измерять наш символизм градусами поэзии Блока. Это живая ртуть, у него и тепло и холодно, а там всегда жарко»[457]. Ходасевич был такой «живой ртутью» в не меньшей, а может, и в большей степени, чем Блок. И неслучайно именно это качество так потрясало Белого, чей внутренний термометр работал не слишком хорошо.

Статья Белого стала этапной в судьбе Ходасевича. Через несколько месяцев после смелых слов о себе в письме Лидину уже другие (и кто! — такой авторитет, как Белый) заговорили о нем как о большом, первоклассном поэте. В статье Белого Ходасевич сравнивается с Баратынским, чей голос «в истекшем столетии крылся в сумерках. <…> Его заглушали великие, малые — все, чтобы в двадцатом столетии выпрямил он исполинский свой рост». Точно так же и Ходасевича, его «чисто духовную», «теневую», лишенную яркости и пестроты поэзию «в кликушестве моды заслоняют все школы». «Про Ходасевича говорят: „Да, и он поэт тоже“. <…> И хочется крикнуть: „Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде“».

Эта оценка отражает то новое отношение к Ходасевичу и его поэзии, которое стало складываться в литературной среде в 1921 году и которое сам поэт — с долей насмешливой похвальбы, с долей высокой иронии — так описывает в «Петербурге»:

Смотрели на меня — и забывалиКлокочущие чайники свои;На печках валенки сгорали;Все слушали стихи мои.

Двадцать первого мая на вечер Ходасевича в ДИСКе пришли 42 человека — по представлениям того времени мало; поэт даже отказывался читать в «пустом зале» — Корней Чуковский еле уломал его. Но к исходу года, как свидетельствует уже младший Чуковский, Николай, в кругу петроградских любителей поэзии «подлинными властителями дум и сердец… стали Тихонов и Ходасевич. <…> За Тихоновым пошли все поклонники Гумилёва, к Ходасевичу примкнули многие из любивших Блока»[458]. Это утверждение нуждается в уточнении — особенно в том, что касается «всех поклонников Гумилёва». После гибели мэтра круг его учеников распался на два лагеря. С одной стороны — «Жоржики», Оцуп, Цех поэтов, люди, близкие к Гумилёву лично, но порою далекие от него творчески, политически занимавшие контрреволюционную или нейтральную позицию; с другой — Николай Тихонов и Сергей Колбасьев, участвовавшие в Гражданской войне на стороне красных, познакомившиеся с Гумилёвым незадолго до его смерти и испытавшие его сильное творческое влияние. Они создали группу «Островитяне», в которую вошел и Константин Вагинов — самый оригинальный, яркий, много обещавший (и сдержавший обещания) из гумилёвских студийцев. С Тихоновым и Колбасьевым у него было мало общего — разве что былая служба в «сермяжном войске», и то в его случае не добровольная. Цех и «Островитяне», скорее, враждовали, хотя Иванов и Адамович «сквозь зубы, но во всеуслышание» признавали незаурядный талант Тихонова. Что до Ходасевича, то отношение к нему в обоих кружках «гумилёвцев» было в самом деле очень непростым.

Адамович в рецензии на книгу «Путем зерна», опубликованной в третьем номере альманаха «Цех поэтов» (1921), отдает должное безупречному мастерству Ходасевича, не забывая добавить, что «стилистическая отчетливость куплена Ходасевичем ценою утраты звукового очарования», а затем дает такую характеристику его поэтическому «я»:

«Он реалист — очень зоркий и правдивый. Но внешность нашей жизни в его передаче теряет краски и движение и кажется — не декорацией, нет — но бледным, будто потусторонним отражением ее. <…> Образы наиболее и тесно и живо связанные с обыденнейшими жизненными впечатлениями — трамвай или вывеска — у него всегда будто бы подчеркивают хрупкость и призрачность всего видимого мира. <…>

Ходасевич своими стихами ничего в мире „не убавляет и не прибавляет“ — поэзия же начинается только с этого. <…> Стихотворение, удачное или нет, но подлинно живое всегда будоражит мир, даже и такой вконец взбудораженный, как наш.

Ходасевич входит в сознание верно и медленно, но он усыпляет его, даже не убаюкивает, и волю, верней всего, ослабляет».

Адамович ставит в вину Ходасевичу «почти интеллигентское» «представление о поэзии как о „грезе“» и находит в его стихах «традиции русского литераторства», даже «с привкусом восьмидесятничества». «Едва ли я ошибусь, если — назвав случайные имена — предположу, что Аполлон Григорьев ему дороже Леконта де Лиля, например». Другими словами, будущий апологет «душевного» в поэзии пока что судит Ходасевича типично гумилёвским судом; однако сам Гумилёв, с его гибким критическим умом, так судить не стал бы.

Отзыв Георгия Иванова о книге «Путем зерна» в его статье «О новых стихах», напечатанной во втором номере журнала «Дом искусств» за 1921 год, не столь остр, но не менее кисл. Понятно, что у Иванова были с Ходасевичем давние счеты — со времен уничтожающей рецензии того на «Вереск». Иванов старается быть внешне предельно учтивым, но его отчетливое стремление «поставить на место» Ходасевича бросается в глаза, особенно в контексте дальнейших отношений двух поэтов. Иванов подчеркивает, что автор «Путем зерна» «не изумляет находками и откровениями, но дарит нам чувство спокойной радости, как от созерцания природы, чтения Пушкина, воспоминаний детства. <…> Но верно и то, что голос Владислава Ходасевича звучит порою слишком слабо, порою в его стихах лишь смутно играет отблеск его вдохновения. Чувствуется, что он больше имеет сказать, чем в силах это сделать». Вслед за этими словами, отчасти повторяющими брюсовский отзыв о «Молодости» (как будто с Ходасевичем с 1908 года ничего не происходило!), следует прямо оскорбительное замечание о «карманном масштабе» поэзии Ходасевича. И наконец, Иванов не забывает упомянуть об отзыве московского критика, «скрывшегося под многозначительными инициалами В. Б.», который назвал «Путем зерна» «книгой вчерашнего дня» — чтобы, разумеется, с этим суждением не согласиться[459].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.