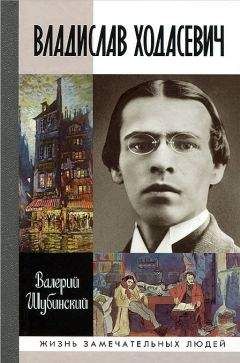

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 104

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Трудно поверить, что эти яростные апокалиптические строки написаны автором «Счастливого домика». Никогда — ни прежде, ни позже — поэт не был так беспощаден к «малым правдам», так не отрекался от «маленькой доброты», как в эти годы. Как будто споря со сравнительно недавним письмом Бориса Садовского, противопоставившего «человека» Ходасевича «демону» Брюсову и «ангелу» Белому, адресат этого письма теперь не страшится произнести:

…Здесь, на горошине земли,Будь или ангел, или демон.А человек — иль не затем он,Чтобы забыть его могли?

(«Гостю», 1921)

Впрочем, «человеческое» само по себе оказывается зыбким, условным. То, что в любой момент может произойти на уровне мироздания, — происходит и на индивидуальном уровне. Если в «Музыке» Ходасевич еще говорит о звуках, входящих в бедный мир из инобытия, то сейчас речь идет уже об уходе в это инобытие, уходе той сверхличностной сущности, которую поэт начиная с 1917–1919 годов именует «душой». Интересно, что говоря об этом выходе души, Ходасевич нигде не употребляет слова «взлет», но несколько раз — «падение»:

…И каждый вам неслышный шепот,И каждый вам незримый светОбогащают смутный опытПсихеи, падающей в бред…

(«Стансы», 1922)

Иногда кажется, что падение это равносильно взлету или подъему, что «верх» и «низ» сливаются; иногда — что падение следует за взлетом, оказывается расплатой за него:

…Простой душе невыносимДар тайнослышанья тяжелый.Психея падает под ним.

(«Психея! Бедная моя…», 1921)

Психея-душа все время меняет обличье: то она — высшая сущность, заключенная во «мне», как уже было в «Путем зерна»; то — пребывающая в подобии нирваны, «холодная и ясная», совсем от «меня» отдельная; то — «простая душа», почти сливающаяся со «мной», в моей человеческой слабости. Интересно, что в «Тяжелой лире» несколько раз возникает и слово «дух». Но это — не нечто надстоящее душе, а скорее ее иная ипостась — изначальная, древняя и потому более жестокая и беспощадная к человеческой малости:

Мне каждый звук терзает слух,И каждый луч глазам несносен.Прорезываться начал дух,Как зуб из-под припухших десен…

(«Из дневника», 1921)

Дух рождается, чтобы «порвать земную оболочку», его временный носитель обречен на жалкую гибель. И все же последнее слово поэта — не таково. Книга, начинающаяся «Музыкой», заканчивается «Балладой», написанной в декабре 1921-го. Чудо творчества позволяет человеку воссоединиться со своим высшим «я», а бренный мир воссоединить с миром космическим:

…Я сам над собой вырастаю,Над мертвым встаю бытием,Стопами в подземное пламя,В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —Глазами, быть может, змеи, —Как пению дикому внемлютНесчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танецВся комната мерно идет,И кто-то тяжелую лируМне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного небаИ солнца в шестнадцать свечей:На гладкие черные скалыСтопы опирает — Орфей.

Интересно, что в этом стихотворении — одном из вершинных — Ходасевич не без иронии отсылает читателя к «Творчеству» Брюсова, о котором он когда-то писал. «Морозные белые пальмы» на стеклах явно перекликаются с «лопастями латаний», которые тоже служили фоном творческому акту.

Трагические сдвиги мироощущения неизбежно должны были породить перемены и в поэтике. В январе 1921 года Ходасевич пишет Георгию Чулкову: «Кажется, я-таки добился умения писать „плохие стихи“, от которых барышни морщатся»[455]. Нынешнему читателю смысл этого замечания кажется неясен; «корявость», которую Ходасевич видел в стихотворении «Душа» (к нему, собственно, и относится это замечание), незаметна. Впрочем, и многие современники поэта склонны были скорее отмечать его мастерство, которое порой казалось им «старомодным». Вот характерная оценка, относящаяся к 1923 году, то есть к тому времени, когда «Тяжелая лира» уже была написана: «Если бы существовала у нас должность „поэтического реставратора“, которому поручалось бы восполнять пробелы и реставрировать стихи по фрагментам, Ходасевич был бы неоспоримым кандидатом на такую должность, поскольку речь идет об определенной эпохе русской поэзии». Эти слова Ильи Эренбурга были приведены в статье молодого Глеба Струве «Письма о русской поэзии», напечатанной во втором-третьем номере пражского журнала «Русская мысль». Другой знаменитый современник поэта, Юрий Тынянов, в своей статье «Промежуток» (1924) упрекает Ходасевича «в отходе на пласт литературной культуры», который «оказывается отходом на читательское представление о стиховой культуре». Правда, Тынянов как раз видел у Ходасевича примеры «зловещей угловатости», «нарочитой неловкости» — в «Перешагни, перескочи…» («почти розановская записка»), в «Балладе», но они не казались ему характерными.

И все-таки, внимательно прочитав почти любое из стихотворений Ходасевича 1921–1922 годов, мы обнаружим эту внутреннюю угловатость, эту структурную странность. Возьмем, к примеру, такое стихотворение, как «Элегия». Первые ее строфы возвышенно-музыкальны и гладки:

Деревья Кронверкского садаПод ветром буйно шелестят.Душа взыграла. Ей не надоНи утешений, ни услад.

Глядит бесстрашными очамиВ тысячелетия свои,Летит широкими крыламиВ огнекрылатые рои.

Более того, здесь есть отсылка к конкретному стихотворению Тютчева — «Пошли, Господь, свою отраду…». Однако дальше происходит неожиданный слом интонации:

Там все огромно и певуче,И арфа в каждой есть руке,И с духом дух, как туча с тучей,Гремят на чудном языке…

О полете души к небесным сферам говорится высоким и благозвучным слогом, о самой же ее небесной обители — с какой-то бытовой интонацией («и арфа в каждой есть руке»), с подчеркнутой, притом очень выразительной какофонией («с духом дух, как туча с тучей»). Может быть, это голос того, кто «косным умом» не может постичь родного ей рая или ада, которого суждено достичь «изгнаннице», прежде чем стать из души — «духом». Во всяком случае, переключения тона сохраняются и во второй половине стихотворения. Без особого заострения взгляда они не видны. Но именно они делают стихотворение исключительно живым и выразительным, избавляют от скучноватой «хрестоматийности», внутренней тавтологичности.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.