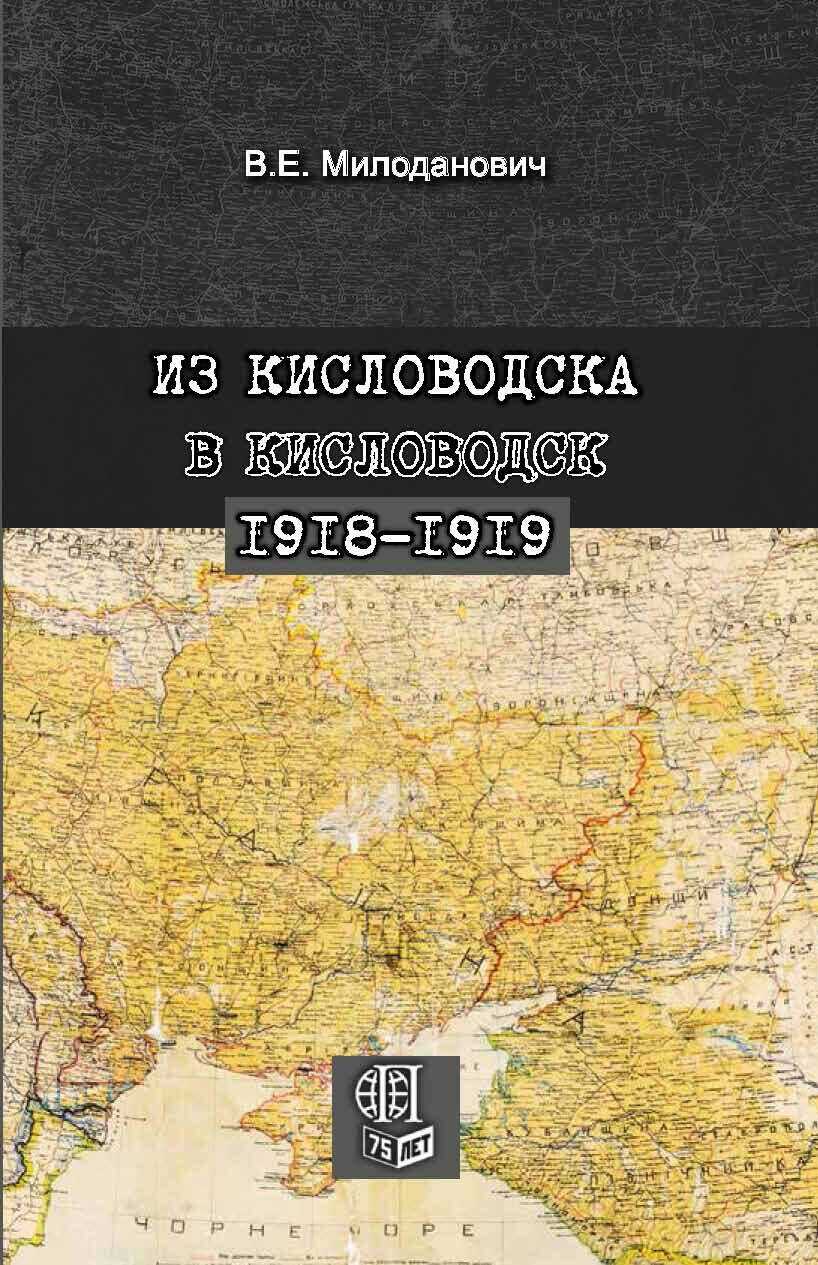

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович Страница 10

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Всеволод Евгеньевич Милоданович

- Страниц: 58

- Добавлено: 2025-07-07 23:05:49

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович» бесплатно полную версию:Впервые публикуемые мемуары капитана артиллерии Всеволода Милодановича рассказывают о событиях Гражданской войны на территории Украины в 1918–1919 гг. Текст воспоминаний позволяет читателю взглянуть на их ход глазами кадрового офицера довоенной Русской императорской армии, служившего в рядах вооруженных сил Украинской народной республики, а затем мобилизованного в состав Вооруженных сил Юга России.

Мемуары снабжены большим числом также публикуемых впервые фотографий автора.

Предназначены для широкого круга читателей.

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович читать онлайн бесплатно

Эта свадьба была неожиданной для самого Пересветова! Он долго сожительствовал с какой-то дамой, которая приехала к нему тогда, когда поезда еще ходили. И вот теперь Пересветов сказал как-то Решетникову, что у дамы нет никакого удостоверения личности и что это их очень беспокоит. «Женитесь на ней, – ответил Решетников, – и она получит документ в виде брачного свидетельства!» «Вы правы!» – сказал Пересветов, и была свадьба.

О церковном обряде не помню ничего, но помню, что ужин отличался обилием спиртных напитков – Пересветов любил выпить и возил с собой большой запас «упоительных напитков». В качестве жениха он был здорово старый (я даже недоумевал, откуда в конце войны выкопали для нас в качестве командира дивизиона такого старого подполковника). Он был и «лысый, как Кендзерский» (штабс-капитан – подполковник нашей бригады, не имевший на голове ни одного волоска, но выдающийся офицер, который потом сделал большую карьеру в Польской армии, такая была поговорка в бригаде насчет особенно лысых), совсем не годился для жениха, впрочем, невеста была ему под стать. За столом, конечно, кричали «горько!», на что Пересветов указывал пальцем то на одну, то на другую свою щеку, к которой затем невеста «прикладывалась».

На следующее утро мы должны были уехать в Жванец. Все орудия обеих батарей были уже там, а зарядные ящики и прочее мы сдали под расписку местному самоуправлению Новоселицы. Перед отъездом мы зашли в австрийскую комендатуру сообщить, что окончательно покидаем Новоселицу.

«Прошу извинить, – сказал нам фэнрих. – Но мы получили приказание арестовать вас и отослать в Черновицы!» Тут фон Витте вынул полученный им пропуск. «Это меняет дело! – сказал фэнрих. – Вы свободны!» Мы сели в повозку и поехали. И это путешествие едва не стоило нам жизни или увечья!

Проехав порядочную уже часть пути, мы выехали на высокую волну местности. Шоссе, прямое как стрелка, спускалось потом в долину по пологому спуску длиной не менее километра, на дне долины шло по насыпи с мостом через ручей и поднималось опять вверх на следующую волну – местность, типичная для Бессарабии. И вот, когда мы оказались на вершине, лошади встрепенулись, подхватили и понеслись!

Не помню, кто из нас сидел за кучера, но только я увидел, что он не справляется с лошадьми, а повозка почти съезжает то в правую, то в левую шоссейные канавы. Я пересел к вознице, однако, и вдвоем мы не могли затормозить лошадей. Все, что нам удалось, это удерживать их на середине шоссе.

У меня мелькнула мысль, как глупо после трех с половиной лет войны погибнуть таким способом! Но надежда не погибнуть заключалась в том, что, пролетев через мост и часть насыпи за ним, мы будем подниматься в гору и лошади, волей-неволей, подчинятся нам, если до той поры мы удержим их посередине! Фон Витте хотел было выскакивать из повозки. Для него это было в особенности опасным, так как после его ранения в 1915 году одна из его ног не сгибалась в колене. «Сиди!» – сказал я ему, и он послушался.

Наш расчет на противоположный берег ручья погубил австрийский часовой, охранявший мост. Он, очевидно, не понял, в чем дело, и, став на дороге перед мостом, распростер обе руки в стороны. Мы были уже на насыпи, когда лошади, увидев загороженную дорогу, метнулись влево и… остановились на краю пропасти! Мы были спасены (насыпь была очень высокая!). Мы сошли с повозки и занялись расследованием. Задние ноги лошадей были до кости разбиты колесами повозки! Пока мы обсуждали вопрос целого происшествия, к нам подошла повозка с нашим багажом, которая шла за нами нормальным темпом. Мы пересели в нее, а нашу оставили так, как она стояла с запряженными лошадьми! Что это значило в сравнении с революцией?

Едучи дольше, мы повстречались с повозкой, везшей офицеров двух остальных наших «хотинских» батарей под конвоем сидевшего в ней же австрийского офицера. Мы обменялись словами. Оказалось, что их тоже везут в плен! Но на этот раз Степуре удалось захватить их в Черновицах и освободить.

Итак, мы окончательно демобилизовались в местечке Жванец, о котором у меня не сохранилось в памяти ровно ничего, даже – сколько времени мы там провели! Тут я, от нечего делать, занялся отчетностью 5-й батареи. Она меня интересовала потому, что в начале войны я был у нее делопроизводителем, а потом, около двух лет – заведывающим хозяйством, должности совершенно несовместимой с должностью старшего офицера батареи.

Как в жидовском анекдоте о «похоронах по 2-му разряду», где процессию сопровождает только один полицейский, заведывающий хозяйством должен быть «он же впереди, он же сзади», т. е. в боевой линии и в обозе 1-го разряда. Но это возможно только в анекдотах!

Виной этого была архаическая организация русской артиллерии, при которой командир батареи по хозяйственной части был равен командиру пехотного полка (и назначался Высочайшим Приказом!), батарея была таким образом «отдельной частью», но так как была очень небольшой – 291 человек, то специального заведывающего хозяйством не имела.

Естественно поэтому, что должность эта сводилась на войне к должности казначея, канцелярская часть была в руках старшего писаря, а практическая (покупки, получение материала от интендантства, и т. д.) – в руках каптенармусов, фуражира и фельдфебеля – командира батарейного резерва и обоза 1-го разряда. В казармах мирного времени все шло гладко, так как заведывающий хозяйством был освобожден от строевых занятий, цены были стабильны, а вся батарея в одном месте. На войне всего этого не было.

Заведывающий хозяйством был в боевой линии. Отчетность вел старший писарь, сверхсрочный по найму батареи с дополнительным окладом из экономических сумм батареи (в 5-й батарее им был бессменно «кандидат на классную должность» (т. е. на должность военного чиновника) Саенко). Заведывающий хозяйством был принужден все-таки ездить в корпусное казначейство за деньгами (один раз в 4 месяца), и иногда такое путешествие продолжалось даже 4 дня! В конце месяца он удалялся на 2–3 дня в обоз и там подсчитывал приходы и расходы и составлял приказ по хозяйственной части. Вот и все!

Для личного и конского состава батареи такая организация была выгодной:

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.