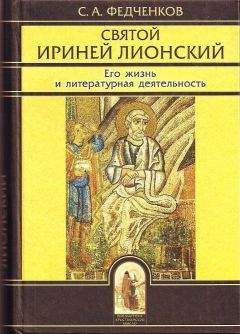

С. А. Федченков - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность Страница 125

- Категория: Религия и духовность / Религия

- Автор: С. А. Федченков

- Год выпуска: -

- ISBN: нет данных

- Издательство: -

- Страниц: 147

- Добавлено: 2019-02-08 14:22:54

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

С. А. Федченков - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «С. А. Федченков - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность» бесплатно полную версию:Данное обстоятельнейшее исследование о жизни, пастырских трудах и сочинениях св. Иринея Лионского (ок. 130-202) не имеет аналогов в русской церковно-исторической науке. В книге рассмотрены и самым тщательным образом разобраны практически все вопросы, касающиеся как подробностей жизни великого отца Церкви (происхождение, ранние годы, знакомство со св. Поликарпом Смирнским и «пресвитерами», поездки в Рим и епископство в Галлии, борьба с гностицизмом, монта-низмом и другими лжеучениями, участие в пасхальных спорах и многое другое), так и его плодотворной литературной деятельности, особенно по созданию главных произведений св. Иринея — «Против ересей» в пяти книгах и «Доказательство апостольской проповеди».По словам автора книги, «почти ни одно выдающееся явление церковной жизни II столетия не обошлось без его участия. Такая личность не может не представлять интереса для истории Церкви..... принципы и воззрения, которые раскрывал и защищал в своих творениях св. отец, лежат также в основе вероучения и практики нашей Православной Д Церкви. Мы принимаем установленный в первые века канон св. книгУ Нового Завета, церковное Предание в качестве источника вероучения наряду со Св. Писанием, признаем высший авторитет епископов; держимся, в сущности, тех же взглядов и по другим догматическим вопросам (за исключением хилиазма), какие раскрываются в сочинении “Против ересей”. Жизнь и учение Иринея для нас, православных, представляет поэтому еще больше интереса и значения».Для всех интересующихся историей древней Церкви и становлением православной догматики.

С. А. Федченков - Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность читать онлайн бесплатно

1039

К монтднистам же относят IV, 33, 6-7 вполне решительно Грабе (при его издании и у Migne'я Т. VII. Col. 1076, прим. 36) и Бонвеч (Zur Geschichte des Montanismus. S. 25). Массюет (у Migne'яТ.Vil. Col. 1076, прим. 36) говорит, что св. Ириней мог иметь в виду здесь и гностиков, и катафригийцев.

1040

У Migne я Col. 1077-1078; русск. перев. С. 409.

1041

Ср.: Евсевий. Церковная история. V, 16,3 (у Schwartz'a S. 197; русск. перев. С. 264).

1042

Последнее выражение и то, что говорится о Св. Писании, может быть отнесено также к гностикам.

1043

Ср.: IV, 33,8.

1044

Ср.: IV, 33, 7: «Он рассудит и всех, находящихся вне истины, т. е. вне Церкви...» {у Migne'я Col. 1076; русск. перев. С. 409).

1045

Ср.: IV, 33,6.

1046

Ibid.

1047

3 Ср.: IV, 33, 7 (приведенные выше слова).

1048

Ibid.

1049

У Migne'я Col. 1053-1054; русск. перев. С. 387-388.

1050

У Migne'я1. VII. Col. 890-891, прим. 48.

1051

S. 59-61. Так же думает и прот. Преображенский (при русском переводе творений св. Иринея. С. 250).

1052

При его издании творений св. Иринея.

1053

Так стоит у Массюета и во всех других изданиях творений св. Иринея. Чтение это, однако, вызывает некоторые сомнения. В данном отделе, вообще, имеются в виду алоги. Аони, как известно (см. об этом далее), были противниками монтанистов и как раз отвергали именно пророческий дар и пророчества. Поэтому предполагать с их стороны желание самим сделаться лжепророками кажется несколько странным на первый взгляд. Имея это в виду, Цан (Geschichte d. neutestamentl. Kanons. Bd. I. Η. I. S. 237-246) высказывает предположение, что здесь, очевидно, переписчиками допущено невольное искажение первоначального иринеевского текста. На самом деле, вероятно, стояло, и должно стоять несколько иное чтение, а именно: «qui pseudoprophetas quidem esse nolunt» = «которые, конечно, желают, чтобы не было лжепророков, а на самом деле...».

Такая фраза вполне гармонирует со всем содержанием отдела и теми сведениями, какие имеются об алогах. Здесь точнее выдерживается противоположение: quidem — vero. Естественно и легко допустить также, что переписчики изменили две буквы: see (pseudoprophetae = phetas), пъи (nolunt = volunt). И самая реформа Цана, по-видимому, очень незначительна.

Однако нельзя забывать, что подобное массюетовскому чтению стоит во всех рукописях творений св. Иринея. Кроме того, легкость и естественность новой формы достигается, несмотря, по-видимому, на внешнюю ничтожность, коренным изменением слова volunt в прямо противоположное ему nolunt; в синтаксическом же отношении постановкой вместо nominativus duplex — accusativus cum infinitivo.

А при таком положении создавать новое чтение нужно осмотрительно, как и вообще необходимо всегда испробовать предварительно все меры к истолкованию имеющегося текста и уже только в случае полной невозможности удовлетворительного объяснения объявлять его испорченным. В данный раз дело, по нашему мнению, обстоит не так безнадежно.

Нужно уяснить себе, что понимал св. Ириней под словом pseudoprophetae. Если мы обратимся к Contra haereses, то увидим, что термин «пророк» он понимает в согласии с Ветхим Заветом. Это прежде всего а) предсказатель будущего (Contra haereses. IV, 26,1; 25,3 и мн. др.); затем Ь) истолкователь воли Божией и учитель жизни и нравственности (Ibid. IV, 23,1; IV, 16 и др.) и с) наконец, законодатель, подобно Моисею (Ibid. IV, 2,3-4 и др.). Прибавка же ψευδό указывает или на ложное направление деятельности пророка, или, скорее всего, на ложный источник ее; так что первоначальное содержание самого слова propheta остается тем же.

Весьма вероятно также, что на терминологию Иринея оказало влияние и обычное словоупотребление, когда pseudoprophetae прилагалось к пророкам-монтанистам. Но деятельность последних по внешности опять походила на деятельность пророков Ветхого Завета. Они также являлись учителями и руководителями жизни в своих общинах, предсказывали будущее (Монтан, Максимилла); выдавая же свои пророчества за новое откровение и присоединяя их к Св. Писанию в качестве дополнительных правил (см. об этом у нас выше, в III главе, когда идет речь о сущности монтанизма), тем самым оказывались, подобно Моисею, законодателями в своей среде.

В таком же смысле мог употребить Ириней термин pseudoprophetae и в приложении к алогам. Последние, расходясь с монтанистами в принципиальных взглядах, фактически, на практике оказывались, однако, подобными им. Они, по-видимому, отделились от Церкви, составили свое общество и имели своих учителей и руководителей. А отвергая некоторые книги Св. Писания, присваивали себе также законодательные права. В этом отношении алоги превзошли даже монтанистов, так как последние, по-видимому, лишь «дополняли» Св. Писание, не отвергая однако (по крайней мере, формально) каких-либо книг. Может быть, предсказывали алоги и будущее, хотя бы в том роде, что Церковь погибнет, если станет на путь монтанистов и не примет их (алогов) точки зрения.

Это фактическое сходство с монтанистами, возможно, даже не сознаваемое алогами, вероятно, и хотел оттенить Ириней разбираемой фразой.

Такому предположению противоречит лишь, по-видимому, значение слова volunt. Цан (указ. стр.) утверждает, что оно имеет активный смысл и указывает на сознательный волевой акт. В,таком случае наше объяснение в значительной степени теряет свою силу, ибо нельзя приписывать алогам сознательного стремления к лжепророчеству. Однако, как достаточно доказал Юлихер, глагол volo не всегда имеет активный смысл, а употребляется вообще и в частности у св. Иринея нередко в безличном значении «нравиться» (нем. belieben—yJulicher'a в Theologische Literaturzeitung. 1889. № 7. S.. 169). А тогда ничто не препятствует нам перевести разбираемое место так: «Им (алогам), конечно, нравится (самим) быть лжепророками, а в действительности они отвергают» и т. д.

Но при таком понимании в реформе Цана острой нужды уже не оказывается.

Как бы то ни было, во всяком случае, при том или другом чтении разбираемое выражение не мешает отнести весь отдел именно к алогам, а не монта-нистам (как думают Массюет, Циглер, Гарвей и Преображенский).

1054

У Migne'я Col. 890-891; русск. перев. С. 250-251.

1055

Ср.: Zahn (Geschichte d. neutest. Kanons. Bd. I. Η. I. S. 237-246); Bon-wetsch (Zur Geschichte des Montahismus. S. 24); Julicher (Theologische Literaturzeitung. 1889. № 7. S. 169) идр.

1056

Haereses. LI.

1057

De haeresibus. LX. Об алогах подробнее см. у Hamack'a в Geschichte d. altchristl. Litter. (Bd. И, 1. S. 376 и сл.; 670 и сл.), Dogmengeschichte (S. 707 и сл.); Zahn'г. (Geschichte d. neutest. Kanons. Bd. I. H. I. S. 223-246; Bd. II. S. 967973); Hilgenfeld'г (Ketzergeschichte. S. 599-601); Bonwetsch’г (Zur Geschichte des Montanismus. S. 24); Julicher"a (Theologische Literaturzeitung. 1889. № 7. S. 166-169); Иванцова-Платонова («Ереси и расколы». C. 156-162).

1058

С в этим в общем согласны: Bonwetsch (Op. cit. S. 24-25), Neander (Allgemeine Geschichte. Bd. II. S. 442-444), Tixeront (Histoire des Dogmes. P. 214215).

1059

Ziegler (S. 61); Duchesne (Op. cit. P. 277-278; русск. перев. C. 185); Harnack (Montanism//The Encyclopaedia Britanica. Vol. XVI. 1883. P. 776; ср. также: Dogmengeschichte. S. 428); Hilgenfeld (Ketzergeschichte. S. 563).

1060

Ziegler. S. 61.

1061

Duchesne. Op. cit. P. 277-278; русск. перев. С. 185.

1062

См.: Евсевий. V, 4,2 (у Schwartz’г S. 185; русск. перев. С. 248).

1063

Ibid. V, 3,4 (у Schwartz’a S. 185; русск. перев. С. 247).

1064

Ibid. V, 4,3 (у Schwartz'а S. 185; русск. перев. С. 248).

1065

Собственно, «την λεγομένην κατά Φρύγας αϊρεσιν» (НЕ. V, 16, 1 — у Schwartz’a S. 197; русск. перев. С. 263); ср. вообще: V, 14-19.

1066

Ср.: Duchesne (Op. cit. P. 278; русск. перев. С. 185) и др.

1067

НЕ. V, 1,9 {у Schwartz'г S. 172; русск. перев. С. 228).

1068

Ibid. V, 2,2-3 (у Schwartz's S. 183; русск. перев. С. 244).

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.