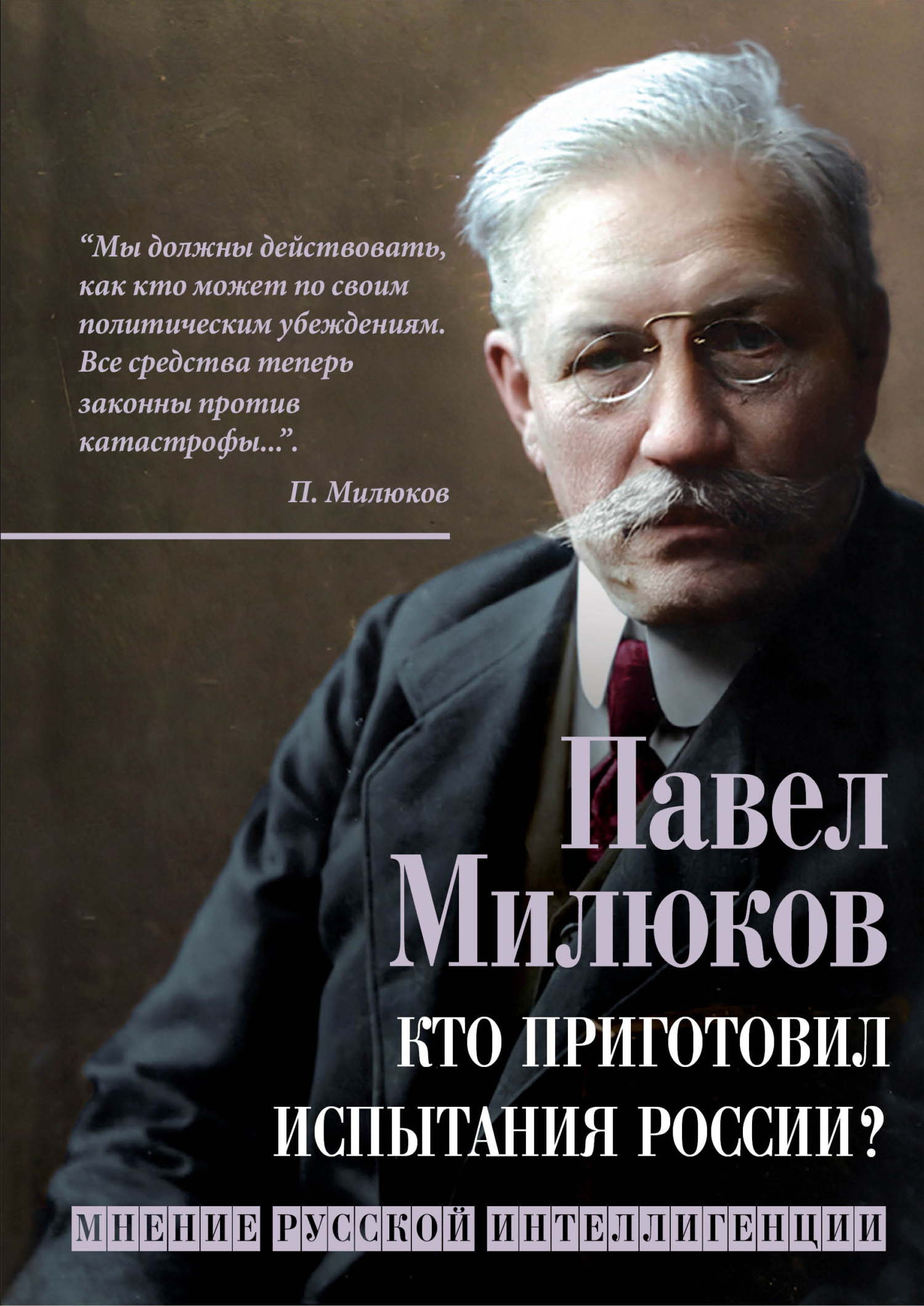

Кто приготовил испытания России? Мнение русской интеллигенции - Павел Николаевич Милюков Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Историческая проза

- Автор: Павел Николаевич Милюков

- Страниц: 9

- Добавлено: 2022-10-22 09:07:23

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Кто приготовил испытания России? Мнение русской интеллигенции - Павел Николаевич Милюков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Кто приготовил испытания России? Мнение русской интеллигенции - Павел Николаевич Милюков» бесплатно полную версию:«Интеллигенция может очень далеко уйти вперед своего народа, но она всегда и во всем, в отрицании, как и в утверждении, останется представительницей и продуктом своей культуры», – говорил П.Н. Милюков (1859 – 1943), чьи статьи представлены в данной книге. Русский политический деятель, историк и публицист, он был лидером Конституционно-демократической партии («Партии народной свободы»). Эта партия была организована представителями русской интеллигенции и либерального дворянства, в нее входили профессора, учителя, врачи, служащие, представители городского среднего класса.

Считая демократию единственным возможным путем развития страны, Милюков отмечал, однако, что «после всех разочарований массы боятся появления всякого другого, для них неизвестного и подозрительного». Этой боязнью он объяснял «черную демагогию», которую вели определенные круги в России, направляя массы против «либералистов» и «предателей русского народа», в число которых включалась интеллигенция.

«Интеллигент-патриот рад бы был сделаться просто патриотом, – отмечал Милюков, – но при виде монополистов патриотизма в уме его тотчас встает неумолимый вопрос: «Кто приготовил тяжкие испытания России?.. В такие моменты «эмигрантская» точка зрения становится единственной светящейся точкой среди мрака и неотразимо притягивает к себе все более и более широкие круги общественного мнения».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Кто приготовил испытания России? Мнение русской интеллигенции - Павел Николаевич Милюков читать онлайн бесплатно

* * *

Итак, в вопросе о совершающемся теперь переломе в настроении русской интеллигенции авторы «Вех» плохие судьи. Заинтересованные больше всего своей частной, а не общей темой, авторы «Вех» и самый предмет своего обличения, русскую интеллигенцию, ограничивают и определяют так, чтобы он удобнее подходил для целей их критики.

Что такое русская интеллигенция? Где тот предмет, на который направлены обвинения «Вех»? Мы сейчас увидим, что и с этой стороны предмет критики выбран крайне произвольно.

Булгаков признает, что русская интеллигенция есть «создание Петрово», но оговаривается при этом, что настоящий «духовный отец русской интеллигенции – Белинский». Гершензон согласен вести начало интеллигенции от петровской реформы; но при этом особенно подчеркивает, что уже самый источник был отравлен: «Как народ, так и интеллигенция не может помянуть ее (петровской реформы) добром». Главным предметом нападений и для этого автора являются «последние полвека» русской интеллигентской мысли. «История нашей публицистики, начиная после Белинского, сплошной кошмар».

То же самое различение, но в еще более резкой форме, встречаем у гг. Бердяева и Струве. По словам первого, речь идет в «Вехах» «о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из национальной жизни». Бердяев даже предлагает выдумать для нее особое название «интеллигентщина», «в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова». Струве, напротив, соглашается оставить за предметом своих обличений обычное название «интеллигенция», но зато отделяет своих овец от козлищ в особую группу «образованного класса». Все, что ему симпатично в истории русской интеллигенции, – все это перемещается в рубрику «образованного класса», существовавшего в России задолго до интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это «светочи русского образованного класса», «Богом упоенные люди». Напротив, интеллигенция «как политическая категория» объявилась лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революции 1905–1907 годов. Ее «светочи» – Бакунин, духовный родоначальник русской интеллигенции; под его влиянием «полевевший» Белинский и Чернышевский. История русской интеллигенции в этом смысле тождественна с историей социализма в России. «До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только образованный класс и разные в нем направления». И «интеллигенция» исчезнет, косвенно намекает Струве, с разложением социализма на Западе.

Этими терминологическими упражнениями, однако, не ограничиваются попытки «Вех» сузить понятие интеллигенции. Франк и Булгаков идут еще дальше Бердяева и Струве. Первый сводит интеллигенцию к понятию «народничества», т. е. к периоду «с 70-х годов до наших дней». Пройдя через предстоящий ей кризис, подчинивши свою жизнь вере, интеллигенция «вообще перестает быть таковой в старом, русском, привычном смысле слова». Новая интеллигенция, «порвав с традицией ближайшего прошлого, может… через 70-е годы подать руку тридцатым и сороковым годам». И ограничение интеллигенции «народничеством», однако, не удовлетворяет Булгакова. Внутри суженного таким образом понятия он находит еще более специальный предмет для нападения. Господство интеллигенции находит свое реальное воплощение в диктатуре учащейся молодежи. И этого мало, однако. Вместе с Франком Булгаков взваливает на ответственность интеллигенции «своеволие, экспроприаторство, массовый террор». По мнению обоих, тут «не только партийное соседство, но и духовное родство с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата». Родство это «с логической последовательностью обусловлено самим содержанием интеллигентской веры».

При помощи таких манипуляций с понятиями нетрудно, конечно, доказать, что в «экспроприаторстве» интеллигенция «зашла в тупик», из которого и собираются высвобождать ее авторы «Вех». Но в своем полемическом увлечении эти авторы забывают, что у «экспроприаторства» совсем иное духовное родство, чем «светочи» 70-х годов. Они забывают, что ведь идеи практического анархизма, привитые малокультурной среде новейших и младших последователей, «многочисленных, менее дисциплинированных и более первобытно мыслящих», собственно говоря, пущены в ход крайними индивидуалистами нового поколения, более близкого духовно самим авторам «Вех». Проповедь «бесчинств как новых идеалов» составляет заслугу наших неоромантиков 90-х годов. И Бердяев мог бы вспомнить, кому принадлежат слова о «безумной жажде жизни, сильной и могучей хотя бы своим злом, если не добром». Если практический максимализм можно было бы, без дальних справок, выводить из теоретического, то в поисках его источника мы пришли бы не к Михайловскому, пылавшему негодованием на «цинические речи, каких мир не слыхал», а… к «вождям» и «светочам» 90-х годов*. Между тем, по-видимому, именно этот «тупик» и был тем психологическим моментом, который преисполнил паническим ужасом людей, слишком близко к нему подошедших и теперь страстно призывающих русский «образованный класс» вернуться «назад» – уже не к Канту, не к Фихте или к Лассалю – а к Вл. Соловьеву и к русским славянофилам.

* * *

Именно эта последняя черта, именно впечатления, вынесенные авторами «Вех» из «поражения революции», составляют то, что сообщает их сборнику интерес современности. На первый взгляд может показаться, что речь идет о протесте против «политики», против первенства «учреждений» и о горячем призыве вернуться к «внутренней жизни». Можно думать, что мы имеем дело с кружком людей, которым интересы «внутренней жизни», религии, философии, эстетики, этики так дороги, что они хлопочут лишь об одном: как можно скорее освободиться от общественных обязанностей, наложенных интеллигентским сектантством.

Усталость от только что пережитого периода общего напряжения, разочарование в полученных результатах, оказавшихся до такой степени не соответствующими ожиданиям, наконец, некоторая теоретическая растерянность как следствие неоправдавшихся прогнозов – все это давало бы достаточное психологическое объяснение подобному настроению.

С другой стороны, некоторые результаты, все-таки добытые, – специализация «политики» от других интеллигентских забот – давали бы и некоторое формальное оправдание желанию уединиться. Данная часть интеллигенции могла бы разрешить себе уйти вовнутрь и предаться, наконец, спокойной разработке других культурных благ, так долго остававшихся в пренебрежении благодаря ненавистной «политике», этому Молоху, деспотически диктовавшему свои жестокие решения. Словом, это было бы новым призывом к тому интеллигентскому скитничеству, о котором мы выше упоминали.

В действительности настроение наших идеалистов далеко от самоудовлетворения созерцанием «абсолютных ценностей». Протестуя против «тирании политики», не желая долее оставаться ее «рабами», они, однако, стремятся не уйти от нее вовсе, а со временем подчинить ее себе. Они «глубоко верят, что духовная энергия русской интеллигенции» лишь «на время уйдет внутрь»; но что «близко то время, когда» интеллигенция выступит «обновленной» своим внутренним воспитанием и «преобразует нашу общественную действительность».

С этим настроением «Вехи» вовсе не так далеки от «политики», как это может показаться на первый взгляд. Их выводы из «поражения революции» имеют самый непосредственный политический смысл. И авторы «Вех» совсем не дожидаются духовного перерождения русской интеллигенции, чтобы заранее

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.