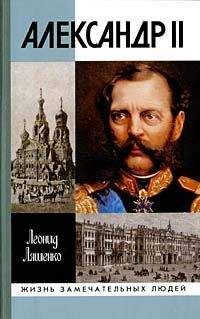

Леонид Ляшенко - Александр II, или История трех одиночеств Страница 48

- Категория: Проза / Историческая проза

- Автор: Леонид Ляшенко

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 96

- Добавлено: 2019-02-07 11:00:38

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Леонид Ляшенко - Александр II, или История трех одиночеств краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Леонид Ляшенко - Александр II, или История трех одиночеств» бесплатно полную версию:Историко-биографическая книга Л. М. Ляшенко является одним из первых в мировой литературе исследованием, где сделана попытка всестороннего описания жизни человека, занимающего исключительное место в ряду российских самодержцев. Личность Александра II,заслоненная грандиозностью его реформ, прежде всего отменой крепостного права, предстает во всей полноте человеческих черт, бытовых поступков и государственных деяний. Наряду с противоречивой натурой Царя-Освободителя, монаршье одиночество которого было разорвано бомбами народовольцев, в книге выведены образы его возлюбленных и жен, дается галерея живых портретов людей императорского окружения, осмысляется сама природа верховной власти.Драма жизни, слава и бесславие Александра II показаны на широком историческом фоне, раскрыты на разнообразных мемуарных и архивных материалах.

Леонид Ляшенко - Александр II, или История трех одиночеств читать онлайн бесплатно

Дело, видимо, в том, что, когда проблема отмены крепостного права перешла в практическую фазу, Александр II, судя по всему, вздохнул с облегчением. Во-первых, вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки, а во-вторых, император смог занять выгодную, как ему казалось, позицию третейского судьи, главной задачей которого стал поиск приемлемого компромисса между позициями ведущих общественных лагерей России. Сами эти позиции были четко обозначены в работах дворянских комитетов и, если говорить коротко, гласили следующее а) без крепостного права мы погибнем; б) современное положение нетерпимо, нужно, чтобы нас освободили от крестьян. При наличии столь противоречивых позиций Александр II хотел бы видеть только два борющихся лагеря – противников и сторонников перемен, и лишь одного третейского судью – в лице монарха. Вмешательство в дискуссию по крестьянскому вопросу третьей силы – общества (статья Кавелина в «Современнике») разрушало намечавшееся, с его точки зрения, хрупкое политическое равновесие и подменяло четкие оценки императора нестройным хором разноголосого и неуправляемого общественного мнения46.

Работа с дворянством, собравшимся в губернских комитетах, была важна еще и потому, что оставался важный вопрос, без решения которого правительство не мыслило себе отмену крепостного права – вопрос о формальном одобрении самими помещиками грядущей реформы. Согласие первого сословия с действиями правительства гарантировало бы невозможность в дальнейшем организованного протеста дворянства по поводу отмены крепостного права. Кроме того, оно явилось сильным пропагандистским ходом – добровольный отказ помещиков от власти над крестьянами должен был произвести благоприятное впечатление и на селян и на Европу. Трезво оценивая ситуацию, власти понимали, что итоги опроса дворянства, если его провести в губерниях, вряд ли будут утешительными для правительства. Оставалось попытаться справиться в столице с вызванными туда представителями от губерний. Проекты реформы от губернских комитетов стали поступать в Петербург еще осенью 1858 года, и тогда же Я. И. Ростовцев предложил создать Редакционные комиссии для выработки общего Положения о реформе и конкретных проектов отмены крепостного права по местностям. Кстати, об этом человеке тоже стоит поговорить особо.

Судьба и карьера Якова Ивановича Ростовцева настолько необычны, что до сих пор вызывают у исследователей заметное недоумение. Собственно говоря, речь идет лишь об одном его поступке, совершенном 12 декабря 1825 года. В тот день в девять часов вечера в Зимний дворец явился подпоручик Ростовцев и сообщил великому князю Николаю Павловичу о надвигавшемся восстании декабристов. Казалось бы, что же здесь неясного? Еще один доносчик-доброволец решил отличиться, «спасая» царя и отечество. Но Ростовцев не только не выдал никого из известных ему декабристов, но и передал будущему императору письмо, в котором и кроется некая загадка. В нем содержался следующий пассаж: «... Государственный Совет, Сенат, может быть гвардия будут за вас; военные поселения, отдельный Кавказский корпус решительно будут против». Иными словами, подсчитывая силы pro и contra царской власти, Ростовцев пытался запугать Николая Павловича призраком гражданской войны, заставить его пойти на переговоры с революционерами.

Появление подпоручика, знакомого с планами дворянских радикалов, в Зимнем дворце – абсолютная самодеятельность, но не предательство, а попытка самому, в одиночку, предотвратить кровавую междоусобицу, оказать давление на великого князя и помочь декабристам добиться их целей мирными средствами. Утопические надежды Ростовцева стали понятны только в XX веке, а в 1825 году Николай по-своему наградил верноподданного юношу, который был переведен на службу в штаб военно-учебных заведений. Позже Яков Иванович в течение шести лет (1849-1856 годы) ежедневно общался с наследником престола, так как к тому времени стал начальником штаба военно-учебных заведений, которые курировал именно Александр Николаевич. Совместная работа сблизила их настолько, что генералу Ростовцеву новый император одному из первых доверил свои мечты об освобождении крестьян.

Яков Иванович, как человек сугубо военный, совершенно не был готов к законодательной деятельности, связанной с аграрным вопросом. И тем не менее Александр II был точен с выбором сановника на пост председателя Редакционных комиссий. За несколько месяцев напряженной работы Ростовцев сделался специалистом в порученном ему деле, изучив не только историю крестьянского вопроса в России, но и земельные законодательства ведущих европейских государств. Кроме того, Ростовцев, в силу давней «декабристской» истории, о которой говорилось чуть выше, и независимого служебного положения, не принадлежал ни к одной из придворных группировок и не был ставленником ни одного из министерств. Прекрасный организатор, человек основательный, он отличался абсолютной незлобивостью, умением прислушиваться к чужому мнению и уважением к профессиональным знаниям своих подчиненных.

С февраля-марта 1859 года Ростовцев начал подбирать состав Редакционных комиссий, и первым их сотрудником стал Н. А. Милютин, сделавшийся вскоре главным помощником Якова Ивановича. Редакционные комиссии оказались уникальным для России учреждением. Они не только были призваны выработать важнейшие для страны законодательные акты, но и в нарушение всех традиций сделались независимыми от высших государственных органов – Государственного Совета и Главного комитета. Да и состояли они не только из чиновников, но и из экспертов-специалистов, не получивших за свою работу никакого жалованья, а потому полностью независимых. Заботясь об авторитете подчиненного ему учреждения, Ростовцев добился того, чтобы на третий день заседаний комиссий их члены были представлены Александру II.

Император сказал им: «Вы призваны, господа, совершить большой труд. Я буду уметь оценить его. Это дело щекотливое, я знаю. Мой выбор пал на вас; обо всех вас я слышал от вашего председателя; он мне всех рекомендовал. Я уверен, что вы любите Россию, как я ее люблю, и надеюсь, что исполните все добросовестно и оправдаете мое к вам доверие... Я надеюсь, что с вами мы проведем это дело к благополучному окончанию». К началу лета 1859 года ценой подлинно героических усилий проекты отмены крепостного права в России были готовы47, и летом в Петербург стали съезжаться депутаты от губернских дворянских комитетов. Условия их созыва были тщательно продуманы Министерством внутренних дел, и в столицу вызывались по два депутата от каждого комитета, причем один из них должен был представлять сторонников реформы, другой – ее противников. Шансы сторон, таким образом, уравнивались, что давало верховной власти свободу маневра в работе с депутатами и надежду на благополучное ее завершение48.

Но депутатов возмутило не это обстоятельство. Их потрясло то, что ранее им говорили, будто они призваны обсуждать коренные основы реформы, теперь же вдруг заявили, что проект готов и они должны предложить лишь методы его применения в конкретных местностях. Объявление о превращении их из законодателей в «ходячие справочники» произвело на депутатов впечатление разорвавшейся бомбы, ведь они привезли с собой массу предложений от губерний по поводу основополагающих принципов отмены крепостного права. Теперь же ни эти предложения, ни адреса протеста, написанные депутатами уже в Петербурге, в расчет приняты не были. Об отношении к ним императора можно судить по тому, что на полях некоторых из поданных ему проектов он начертал: «Никогда!», «Не должно быть допускаемо!» и т. п. В целом же монарху некогда было читать две тысячи листов, составивших три пухлых тома депутатских предложений. Вся эта история, попахивавшая грубым обманом первого сословия правительством, вызвала сильный ропот в провинции, и губернские дворянские комитеты решили вступиться за своих представителей.

В данном столкновении власти и провинциального дворянства есть некая тонкость, мимо которой пройти просто так было бы непозволительно. Дело в том, что очень велик соблазн усмотреть в заявлениях помещиков первый лепет просыпавшегося общественного мнения, отстаивавшего достаточно демократическое требование – расширить полномочия дворянских органов на местах. Однако для России конца 1850-х – начала 1860-х годов картина привычных представлений оказывается если не полностью перевернутой, то сильно искаженной. Ведь именно Зимний дворец всячески пытался ускорить проведение реформы, дворянское же общественное мнение, не имея возможности сорвать принятие проекта, в массе своей старалось сделать этот проект абсолютно неприемлемым для крестьянства. Кто в данный момент был в России большим демократом, власть или члены губернских комитетов, сказать довольно сложно. Вообще же демократия – вещь относительно простая, беда лишь в том, что люди никак не могут окончательно договориться, что именно она из себя представляет49. Как бы то ни было, правительство запретило обсуждать крестьянский вопрос на заседаниях дворянских собраний в уездах и губерниях. Те же, в свою очередь, резонно ответили, что это запрещение является незаконным, так как противоречит дарованному Екатериной II праву дворян обсуждать любые вопросы о пользах и нуждах своего сословия (запомним эту ссылку на указы Екатерины Великой).

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.