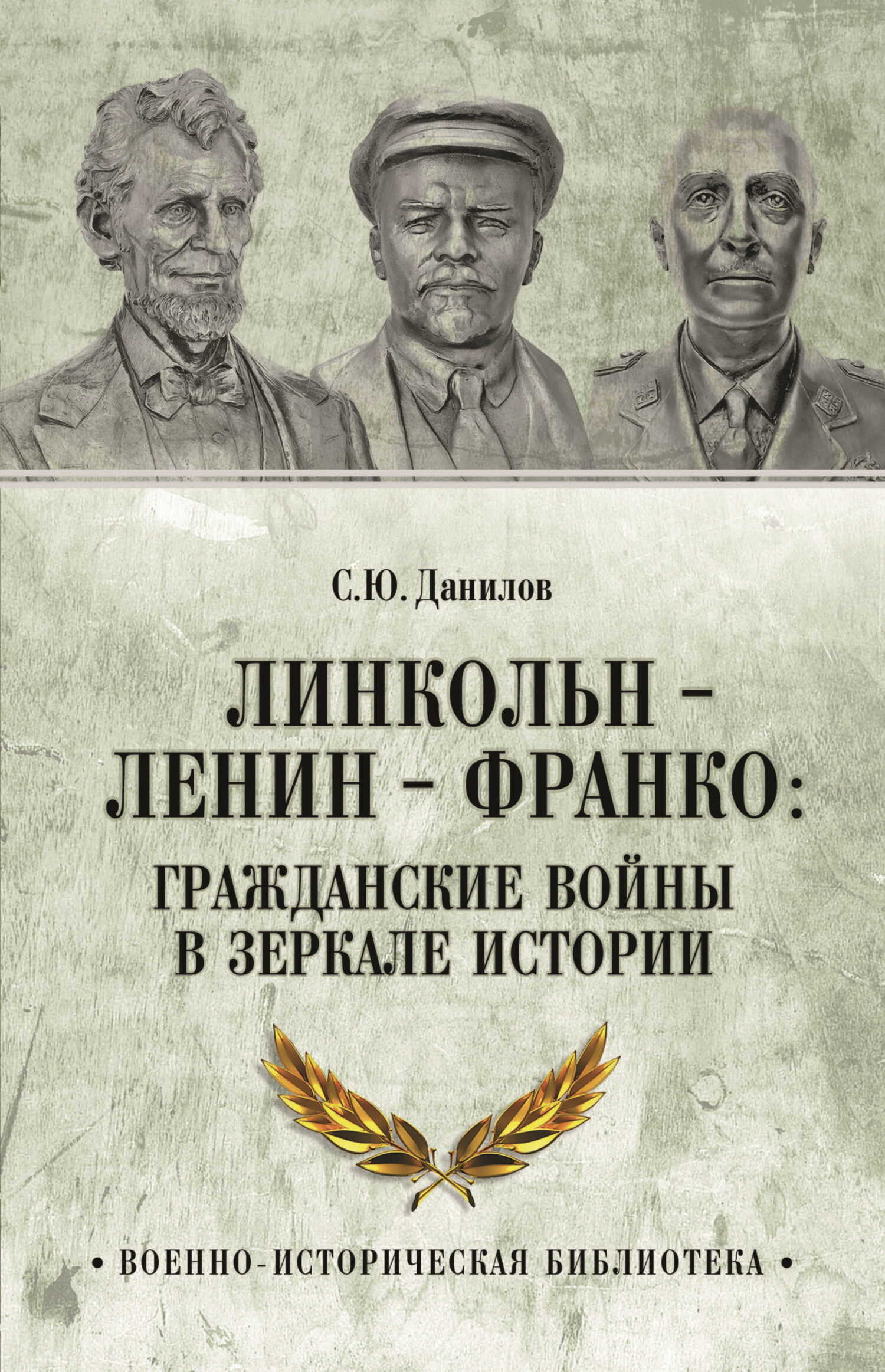

Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов Страница 7

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Сергей Юлиевич Данилов

- Страниц: 91

- Добавлено: 2024-11-25 19:03:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов» бесплатно полную версию:Гражданские войны являются наиболее кровавыми и бескомпромиссными конфликтами в истории человечества. Последствия их долго и мучительно переживаются обществом, которое далеко не всегда оказывается в состоянии преодолеть их целиком и полностью. На примере трех наиболее известных гражданских войн – в США (1861—1865), России (1917— 1922) и Испании (1936—1939) – автор рассматривает данное явление как исторический феномен, выделяет присущие ему характерные черты, обращая особое внимание на причины возникновения братоубийственной бойни и способы завершения конфликта.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов читать онлайн бесплатно

Подчеркнем обстоятельство, которое получило у нас освещение только в последние десятилетия. К концу нашей Гражданской войны обнаружился отход немалой части крестьянских масс от побеждавших левых экстремистов с их продовольственной диктатурой, попранием политической демократии и вызывающим безбожием. Этим во многом объясняется длительное топтание красных армий на пороге Поморья (1919–1920 годы), Крыма (1920 год) и Дальнего Востока (1920–1922 годы). Но крестьянство не часто присоединялось к социальному меньшинству – Белому движению, предпочитая стихийно образовывать самостоятельную «третью силу» – зеленое движение, в качестве лидеров которого особенно прославились Антонов и Гамов, Григорьев и Махно, Перемыкин и Савинков. Такого не наблюдалось ни в Штатах, ни в Испании. (На Американском Юге дезертиры фермерского происхождения укрывались в труднодоступной местности – горах и болотах, но не участвовали впрямую в вооруженной борьбе.) Зато в истории Гражданской войны XVII века в Англии историки без труда обнаруживают влиятельное одно время «нейтральное» движение клобменов (дубинщиков), деятели которого пытались формулировать и отстаивать именно крестьянские интересы и были готовы поддерживать ту из сторон, которая в данный момент обещала им больше.

Отход крестьянских масс от левых экстремистов способствовал превращению последних уже в 1920–1921 годах из большинства в социальное меньшинство. (Этот крайне важный социально-политический факт был отмечен наиболее внимательными наблюдателями событий, среди которых были наш соотечественник Владимир Короленко и иностранец Герберт Уэллс (последнему неважное знание русского языка не помешало ощутить многое в жизни мало знакомой ему страны). Данная трансформация повлекла за собой длительную шаткость однопартийной коммунистической диктатуры даже после ее военной победы над белыми и зелеными и тем самым обусловила глубинные политические кризисы, через которые нашей стране пришлось пройти в последующие десятилетия XX века.

Впрочем, наиболее глубокий раскол в годы Гражданской войны было суждено пережить не российскому, а испанскому крестьянству.

Малодоходное патриархальное крестьянство «серой Испании» – Старой Кастилии, Наварры, Арагона, Галисии – встало на сторону восставшего социального меньшинства, сделав выбор во многом по самым близким и понятным ему мировоззренческим, религиозно-нравственным мотивам, а не по классово-имущественным соображениям. Неграмотные и суеверные, верившие в колдовство и порчу, в призраков и привидения сельские массы указанных регионов дали восставшей против «безбожной городской Республики» армии в самые трудные первые дни борьбы много добровольцев и в дальнейшем подчинялись всем мобилизациям, несмотря на тяготы разлуки с семьями и с хозяйством и трудности военной службы как таковой.

На другом полюсе сельской Испании проявило себя зажиточное и грамотное фермерство северо-восточных регионов – Каталонии, Валенсии, Мурсии. Фермеры покупали женам городские платья и по выходным возили семьи в кинотеатры. Немалая часть испанского фермерства объединилась в профсоюзы (социалистические или анархистские) и даже состояла в партиях. Оно сделало диаметрально противоположный выбор – решительно солидаризовалось с первоначальным большинством, безусловно лояльным к Республике Народного фронта. Многочисленное, нищее и не прошедшее политизации крестьянство и батрачество густонаселенной Андалузии и малонаселенной Эстремадуры разделилось примерно поровну между Республикой и восставшими с некоторым перевесом в пользу вторых.

Подобно российскому крестьянству, к концу войны значительная часть сельских масс Испании постепенно переменила первоначальную политическую ориентацию. Исходные симпатии абсолютного большинства батраков и многих крестьян к левым экстремистам, сулившим сытую жизнь «без господ», затем сменились антипатией или равнодушием, переходом на сторону социального меньшинства с его привычными, издавна сложившимися клерикальными и семейными ценностями. Затяжное стояние республиканских колонн в Арагоне и Эстремадуре, их неспособность добраться до «испанской Вандеи», роль которой выпала на долю Наварры и Старой Кастилии, и нанести ей прямые удары в свете данного обстоятельства выглядят глубоко обусловленными и закономерными.

Победы, одержанные националистами над республиканцами в решающих битвах Испанской войны, – Арагонско-Левантийской 1938 года и Каталонской 1939 года, далеко не в последнюю очередь объясняются пассивным или активным содействием крестьянских масс, отшатнувшихся от экстремистского и городского по составу его лидеров и по всему его настрою Народного фронта.

Выводы о судьбах испанского крестьянства требуют комментариев. Аннулирование республиканской земельной реформы, восстановление (хотя и неполное) помещичьего землевладения формально поставило сельские массы Испании в положение проигравшего борьбу социального класса. Особенно это коснулось безземельного батрачества – социального слоя гораздо более многочисленного в Испании, чем в США и в России.

Но роспуск победившими националистами наспех и насильственно сколоченных республиканцами сельскохозяйственных товариществ (нечто среднее между советскими колхозами и совхозами), восстановление неприкосновенности законно приобретенной собственности, послевоенные широкомасштабные оросительные работы, лесопосадки (до чего у республиканцев «руки не дошли») – все это после окончания войны принесло бесспорную пользу среднему и зажиточному испанскому крестьянству. Доволен крестьянский социум был также восстановлением националистами семьи и религии в качестве незыблемых и юридически защищенных социально-культурных и правовых ценностей.

Остается констатировать, что безусловно проиграло Гражданскую войну испанское батрачество (25–30 % общей массы сельского населения), которое накануне войны и во время нее было прочной массовой базой левых экстремистов. Собственническое же крестьянство скорее выиграло. В дальнейшем оно надолго стало массовой базой военно-авторитарной диктатуры («нового государства») под руководством генерала Франсиско Франко.

Рабочий класс трех стран, несмотря на тогдашнюю его малочисленность, сыграл в событиях значительную роль.

Российскому рабочему классу было суждено пережить в течение войны болезненный политический и психологический раскол. Его численно небольшое квалифицированное потомственно-пролетарское ядро – железнодорожники, типографские рабочие и булочники – целенаправленно пыталось (как и большая часть духовенства и интеллигенции) сначала предотвратить сползание к массовому кровопролитию, а когда это не удалось – старалось сохранить нейтралитет. Малодоходные неквалифицированные пролетарские слои в центре страны – тоже вполне целенаправленно – оказали прямую поддержку восставшему меньшинству. Во многом именно из их среды левые экстремисты стали черпать военные и управленческие кадры низшего и отчасти среднего звена, без которых было бы невозможно продолжать и выиграть войну.

Вместе с тем весьма значительная часть рабочих крупных городских центров России стихийно, из-за продовольственных трудностей, избрала третий вариант социально-политического поведения – массовое бегство из городов в родные деревни, где не угрожала голодная смерть, поскольку имелись независимые от властей источники существования (огородничество, рыбная ловля, охота), и откуда многие из пролетариев после окончания войны не стали возвращаться.

Наконец на окраинах нашей страны часть рабочего класса с оружием в руках присоединилась к Белому движению. Подобные факты не были единичными в Уральско-Заволжском регионе, в Поморье, на Дальнем Востоке. Теперь перестало быть секретом, что в армии Колчака

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.