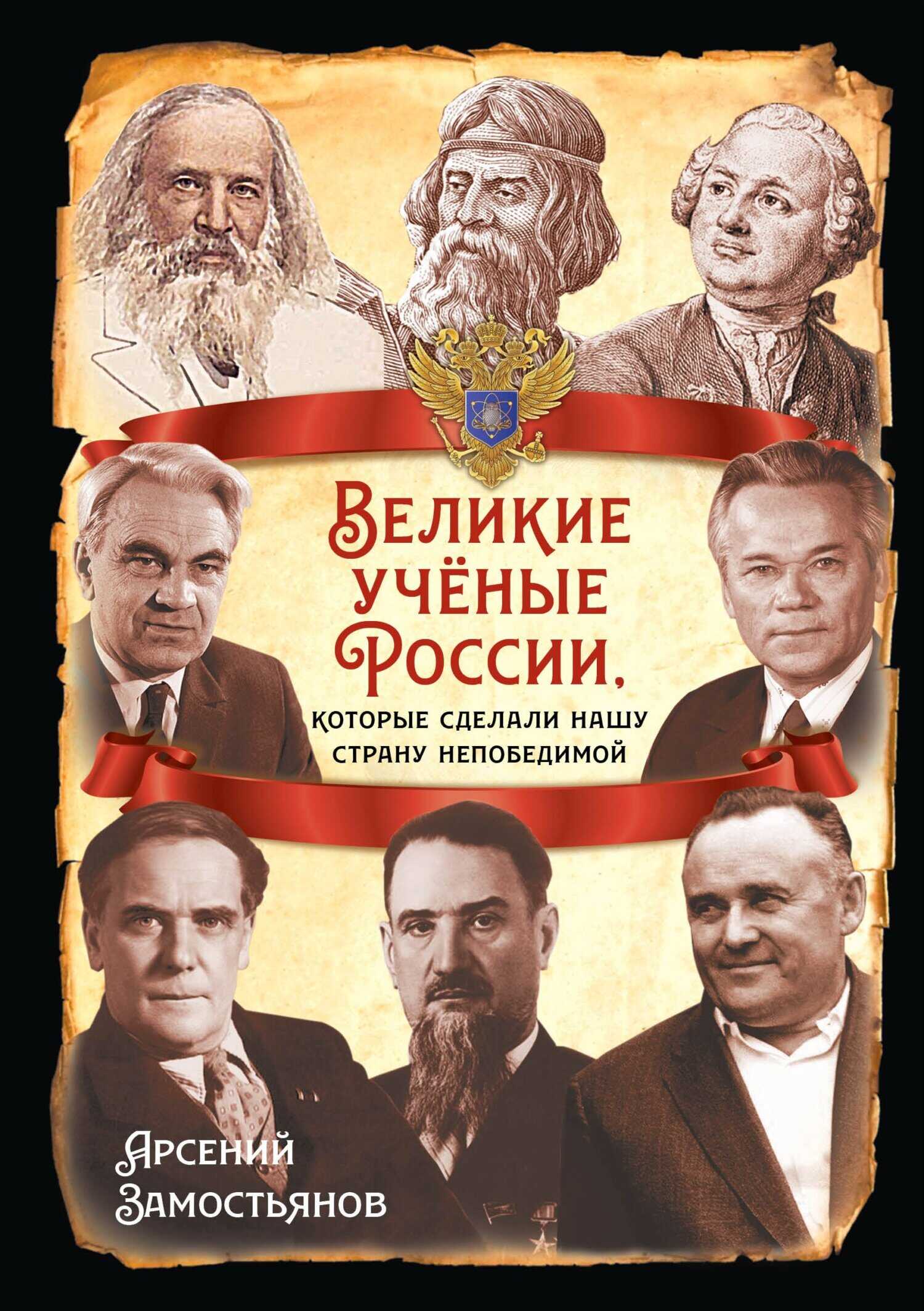

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов Страница 38

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Арсений Александрович Замостьянов

- Страниц: 49

- Добавлено: 2025-01-17 18:02:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов» бесплатно полную версию:Судьбы великих русских ученых — одна из самых интересных страниц в истории России. Большинство из них — и самородки, и потомки известных династий — служили государству, обогащая его своим талантом. А потому жива в народа память о первопечатнике Иване Фёдорове, символом российского просвещения стал Михайло Ломоносов, мы с почтением называем самолёты туполевскими или ильюшинскими, чтим память о Петре Капице и восхищаемся академиками, которые открыли России и человечеству путь к космическим вершинам — Сергеем Королёвым, Валентином Глушко и их учителями — Константином Циолковским, Фридрихом Цандером. Помним Дмитрия Лихачева, который открыл многим из нас мир Древней Руси. Они научили нас летать, лечиться, делать верные расчеты… Создали оружие, которое сделало нашу страну непобедимой. Эта книга рассказывает о том, как они служили науке. Перед нами открываются захватывающие судьбы крупных личностей, в которых взлеты чередовались с падениями, а награды от государства — с опалой. Но они остались в истории — как великие служители науки.

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов читать онлайн бесплатно

Джон Кеннеди в специальном заявлении, посвященном космическому полету Гагарина, заявил: «Нам понадобится время на то, чтобы догнать конкурентов. И можно предположить, что нас будут ждать и некоторые другие неприятные новости, прежде чем ситуация улучшится». Неприятные новости! Надо признать, что советские политические лидеры никогда не опускались до таких формулировок, комментируя научно-технические достижения США. Уже тогда в Вашингтоне сформировалась концепция «американского мира», и признавать свои поражения им было больно. Скрыть эту боль не мог даже дипломатический протокол.

В американской прессе полюбили страшные картинки с серпом и молотом вместо звёзд в потемневшем от ужаса небе. Космос надолго стал самым выразительным символом «русской угрозы». С высоты над миром нависла огромная фигура большевика, который, казалось, готов немедленно сокрушить мир капитала.

В Советском Союзе космическую победу преподносили без милитаризма, совсем напротив. Идеологическая подкладка выглядела так: путь к звёздам начался в октябре 1917 года, с декретов о земле и мире. Мы защитили социализм в 1941 − 45‐м и теперь вышли на прямой путь к коммунизму, который напрямую связан с мощным техническим прогрессом. Воспевалась простота наших героев: путь от деревенского мальчишки до звёздных вершин. Подчеркивалось, что космические достижения принадлежат не одной стране, а науке, а значит, всему миру. И это стало ещё одной причиной нашей победы — не только в космической гонке, но и в информационной битве.

Прошли десятилетия — и стало окончательно ясно, что всерьёз осваивать космос можно только «всем миром». Так и происходит на современной Международной космической станции. Но разве можно забыть, что первый человек, преодолевший земное притяжение, говорил по-русски и был нашим соотечественником, одним из нас? С него пошёл отсчёт истории пилотируемой космонавтики, и с течением веков важность этого открытия только возрастёт: невозможно представить себе будущее без изучения вселенной. А мы ещё в давние годы пели: «Улетая в дальний космос, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести». Будут. Снова сыграет кредо Сергея Королёва: «Я люблю фантастику в чертежах». Не остановится скоростной экспресс прогресса. Правда, в последнее время нас тянут несколько в другую сторону, но, вечные оптимисты, мы и это преодолеем.

…А Никита Хрущёв, которого невозможно отделить от всенародных космических подвигов, всё-таки был прав, когда, в ответ на предложение присудить Нобелевскую премию учёному, который запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли, ответил: конструировал спутник весь советский народ, а взлетной полосой для него стал социализм. Даже если это легенда (хотя именно о таком ответе вспоминает сын первого секретаря), то легенда красивая и правильная. Всенародное открытие, всенародная победа — это самое дорогое. Именно так и ощущали в Советском Союзе космический прорыв. И не зря носили на руках первых космонавтов. Они были лучшими сынами нашей страны.

Пётр Капица. «Наука должна быть весёлая»

9 июля 1894 года в Кронштадте родился Пётр Леонидович Капица — один из самых ярких учёных ХХ века. Личность на все времена, оставившая потомкам немало открытий и ещё больше загадок, что не менее важно для учёного…

Он из Кронштадта

Его отец, русский дворянин с сербскими корнями, был военным инженером, он возводил фортификационные сооружения на Балтике, дослужился до генеральского чина. Мать — урожденная Ольга Иеронимовна Стебницкая — посвятила жизнь изучению русского фольклора.

В детстве будущего академика исключили из гимназии — за слабые успехи в латыни. Капица вообще не отличался прилежанием и не любил ощущать над собой начальственную руку… Он продолжил образование в реальном училище, где чувствовал себя свободнее. Тогда он уже понимал, что посвятит себя физике: Пётр с детства увлекался механизмами. Умел не только разобрать, но и собрать часы, и всю жизнь гордился этим навыком.

Потеряв статус гимназиста, он, по тогдашним правилам, лишился возможности поступать в университет. В 1912 году Капица стал студентом электромеханического факультета Петербургского политехнического института. Собирался стать инженером-электриком, а может быть, и исследователем. В Политехническом он обрел учителя с большой буквы — физика Абрама Фёдоровича Иоффе, которого называли «папой» многие выдающиеся советские учёные. Этот солидный господин умел общаться с молодыми, задиристыми исследователями одновременно и покровительственно, и уважительно. Создавал атмосферу увлекательной творческой работы. К тому же в этом коллективе Капица стал почти знаменитостью. За питомцами Иоффе следил даже сам Максим Горький…

Когда началась Первая мировая, несколько месяцев Капица провел на фронте. Он стал водителем и механиком санитарного отряда Всероссийского союза городов — общественной организации, которая помогала российскому правительству в организации медпомощи на фронтах. Друзья вспоминали, что он был настоящим смельчаком. Много раз мог погибнуть. Но вернулся с фронта невредимым. Конечно, он вернулся к науке, в семинар Иоффе. Его не отвлекла от неё и революция. Он успел получить диплом и стал преподавать. «На лекциях мы и сами учимся. Даже самые нелепые вопросы, которые задают студенты, заставляют с совершенно новой точки зрения взглянуть на то явление, к которому подходим всегда стандартно, и это тоже позволяет творчески мыслить», — говорил Капица. Даже из этих слов ясно, каким необычным лектором он был.

Капица стал одним из самых ярких сотрудников института Иоффе — хотя там собрались будущие гении. Есть картина Бориса Кустодиева, запечатлевшая молодого талантливого исследователя рядом с другим будущим нобелевским лауреатом — Николаем Семёновым. Эта картина — метафора научного поиска. И создал её Кустодиев в 1921 году, когда ещё не утихла канонада гражданской войны. Для Капицы это были трагические дни. Эпидемия «испанки» лишила его отца, двухлетнего сына, жены и новорождённой дочери. Молодой учёный пребывал в отчаянии. Но пытался вырваться из этого тупика… Он дни и ночи посвящал физике, а общаясь с друзьями, шутил, балагурил, принимал участие в шарадах. Элегантно и аккуратно одевался — так, что приятели удивлялись, где он в «переходное время» находит приличные костюмы… Однажды его и Семёнова привели в дом Кустодиева. Художник тогда страдал тяжелой болезнью позвоночника и почти не выходил на улицу. Но работал, устроив себе мольберт возле тахты. «Почему бы вам не написать портрет будущих знаменитостей?», — предложили ему Капица и Семёнов. Кустодиев сразу согласился: он увидел в этих молодых людях дух времени, в котором разруха сочетается с верой в науку: ей посвящают себя настоящие «аристократы духа». В качестве гонорара они вручили художнику мешок пшена — в то время это было поважнее денег. Получился портрет оптимистов. В глубине души они и были такими. Верили в собственные силы, в науку… Это и привлекло Кустодиева, который успел подружиться с учениками Иоффе. Портрет хранился в доме Капицы. Много лет спустя, когда

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.