Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов Страница 30

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Арсений Александрович Замостьянов

- Страниц: 49

- Добавлено: 2025-01-17 18:02:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов краткое содержание

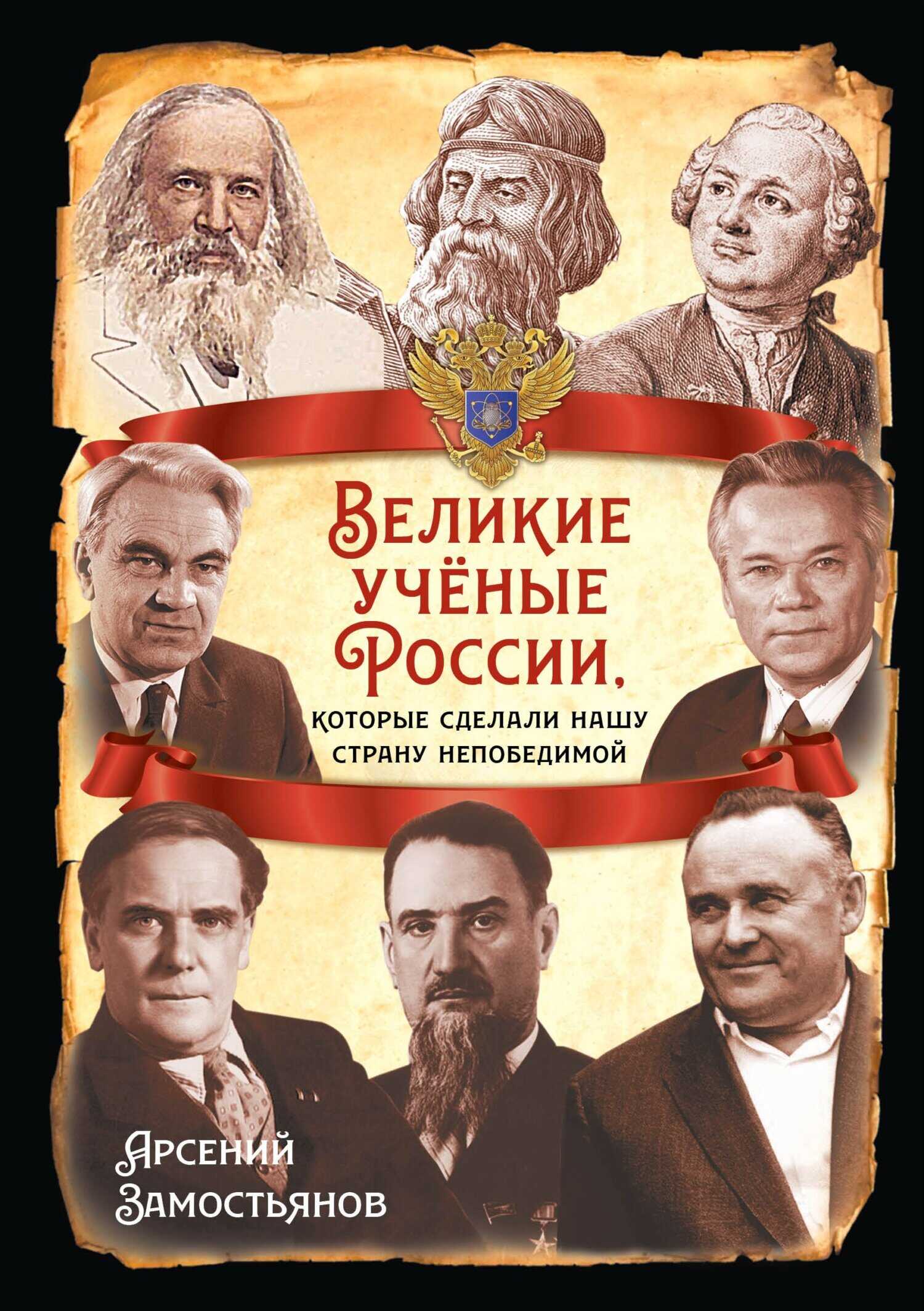

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов» бесплатно полную версию:Судьбы великих русских ученых — одна из самых интересных страниц в истории России. Большинство из них — и самородки, и потомки известных династий — служили государству, обогащая его своим талантом. А потому жива в народа память о первопечатнике Иване Фёдорове, символом российского просвещения стал Михайло Ломоносов, мы с почтением называем самолёты туполевскими или ильюшинскими, чтим память о Петре Капице и восхищаемся академиками, которые открыли России и человечеству путь к космическим вершинам — Сергеем Королёвым, Валентином Глушко и их учителями — Константином Циолковским, Фридрихом Цандером. Помним Дмитрия Лихачева, который открыл многим из нас мир Древней Руси. Они научили нас летать, лечиться, делать верные расчеты… Создали оружие, которое сделало нашу страну непобедимой. Эта книга рассказывает о том, как они служили науке. Перед нами открываются захватывающие судьбы крупных личностей, в которых взлеты чередовались с падениями, а награды от государства — с опалой. Но они остались в истории — как великие служители науки.

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов читать онлайн бесплатно

За пунктуальность, за подтянутость коллеги называли его «чистоплотом». Ильюшин был убеждён, что надёжный самолёт начинается с внутренней дисциплины конструктора, и своим привычкам оставался верен десятилетиями. А за умение довести любой новаторский проект до уровня технологической ясности Ильюшина считали «мастером простых решений».

ХХ век — не время гениев-одиночек. Особенно в мире науки и техники. «Единица — вздор», — повторяли тогдашние комсомольцы вслед за Маяковским, и во многом были правы. И Ильюшин, как никто другой, умел дирижировать коллективом, подбирая и воспитывая молодых специалистов. Считалось, что он не слишком энергично пробивает награды для своих подопечных. Идти к Ильюшину, чтобы быстро защитить кандидатскую или докторскую, не стоило. Каждому приходилось растворяться в коллективе, в котором почти всё зависело от главного, который каждую свою машину знал, без преувеличений, до винтика. При этом Ильюшин умел создавать для своих сотрудников такие условия, чтобы у них не болела голова о хлебе насущном, о жилье, об отдыхе и лечении для детей… Каждое лето всем КБ они на теплоходе выезжали на Волгу — и эти несколько дней отдыха потом вспоминались целый год. В такие дни суровый Ильюшин даже играл на гармони, которую, тут уж не до шуток, не доверял никому.

На закате лет Ильюшин передал штурвал самому надёжному из своих учеников — Генриху Новожилову, в последние годы работал в родном КБ консультантом. И, конечно, не на правах свадебного генерала, а по-настоящему.

«Если сравнивать генеральных конструкторов, то какая слабость у Туполева? Барство. У Лавочкина? Беспечность. Ильюшин — слишком серьёзный человек, и я не знаю у него недостатков. Говорят, он был суровый человек, вроде бы у него и доброты нет», — рассуждал конструктор В.Н. Семенов, и тут же добавлял, что после Ильюшина человечности в профессиональном кругу авиастроителей стало меньше…

В последние годы мы отвыкли летать на отечественных самолётах. Небо России заполонили «Боинги» и «Эйрбасы». А жаль. Без «илов» в нашем небе неуютно. В каждой машине проступает и живет характер конструктора и характер его родной страны.

Атомный щит Игоря Курчатова

12 января 1903 года в поселке Симского завода Уфимской губернии родился отец советской ядерной бомбы, создатель первой атомной электростанции, выдающийся физик и организатор уникальных научно-технических проектов Игорь Васильевич Курчатов.

Ученик «папы Иоффе»

Он вырос в семье лесничего и землемера, человека, весьма уважавшего науку. Прадед будущего академика был крепостным крестьянином. Образование он получил в Крыму, в Симферопольской мужской гимназии, а затем — на физико-математическом факультете Таврического университета. Учился отлично — его конспектами пользовался весь курс. Уже тогда Курчатов поставил перед собой цель стать «Ильей Муромцем от науки». Правда, признавался в этом только лучшим друзьям, и по большому секрету. После университета его приняли на работу в Павловскую обсерваторию, что под Ленинградом. Но там Курчатов не задержался и потом за несколько лет сменил два места службы: Гидрометеорологический центр в Феодосии и кафедру физики бакинского политехнического института.

Работал увлеченно, иначе не умел. Но всё-таки большая наука живет в столицах… Наконец Курчатова заметили и пригласили в Ленинградский физико-технический институт. Его руководителем стал Абрам Иоффе, «папа Иоффе», которого и Курчатов, и многие другие великие советские физики считали своим учителем. Академик любил и умел возиться с «детским садом», а Курчатов сразу стал первым среди равных в ряду его учеников.

Есть расхожая формула — «он жил наукой». В отношении Курчатоваэто не преувеличение. То и дело в полночь его приходилось выпроваживать из лаборатории, он забывал о времени, решая научные задачи. Иоффе умел «пробивать» для своих питомцев стажировки в лучших университетах Европы. Но каждый раз, когда Курчатову выпадала очередь на полгода или на год ехать в Лондон, — молодой учёный отказывался, потому что у него шел интересный эксперимент, от которого невозможно оторваться…

Молодой учёный в начале 1930‐х одним из первых в Советском Союзе начал основательно изучать физику атомного ядра. Он оказался на пике самого перспективного направления в науке. Он верил, что ядерная энергия способна перевернуть мир, дать невиданную силу заводам, фабрикам, электростанциям.

В 1935 году Курчатов выпустил монографию «Расщепление атомного ядра» и два учебных пособия для физических факультетов. Вокруг молодого учёного сплотились талантливые исследователи, тоже посвятившие жизнь тайнам атома — Георгий Флёров, Константин Петржак. Но в начале войны Курчатов оставил лабораторию — и несколько месяцев трудился в прифронтовом Севастополе, разрабатывая метод размагничивания кораблей для защиты от немецких мин, за который получил свою первую Сталинскую премию. И всё-таки очень скоро ему пришлось вернуться к ядерной тематике.

Атомный проект

Отсчёт истории советского атомного проекта пошёл с 28 сентября 1942 года, когда под патронажем государства начались исследовательские работы по этой теме. Встал вопрос: кто возглавит секретную лабораторию № 2, а вместе с ней — и работы по созданию нового оружия? Маститые академики под разными предлогами отказались от столь ответственной миссии. Им — в том числе «папе Иоффе» — не хватило бы ни сил, ни нервов. По рекомендации самых уважаемых советских учёных направление возглавил 49‐летний беспартийный член-корреспондент академии наук — Курчатов. Впрочем, очень скоро его — вполне заслуженно — избрали академиком.

Коллеги дали Курчатову прозвище «Борода», на которое он с удовольствием откликался. В научном мире всегда приветствовали самоиронию, и веселые прозвища присваивали самым уважаемым учёным. А бриться он перестал в 1942 году, во время воспаления лёгких. Когда выздоровел — решил оставить бороду «до Победы». Потом — до испытания бомбы. А потом он уже и сам не мог представить себя без длинной бороды.

В характеристике на учёного, которую написали для руководителей страны, говорилось: «В области атомной физики Курчатов в настоящее время является ведущим учёным СССР. Обладает большими организаторскими способностями, энергичен. По характеру человек скрытный, осторожный, хитрый и большой дипломат». Что это означает для учёного такого ранга — дипломатизм? В условиях того времени в первую очередь это умение находить общий язык с «вождями». Наркомы и маршалы должны были видеть, что перед ними — сильный человек, не карьерист. И в то же время — не «витающий в облаках» учёный, а руководитель, не лишенный практического ума. Именно таким и был Курчатов.

В конце 1944 года учёные продемонстрировали руководству СССР первый высокочистый урановый слиток. Но американцам к тому времени удалось вырваться вперед — и 16 июля 1945 года они провели первое испытание атомной бомбы. После этого Курчатову — по личному распоряжению Иосифа Сталина — пришлось форсировать научную работу, пришлось

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.