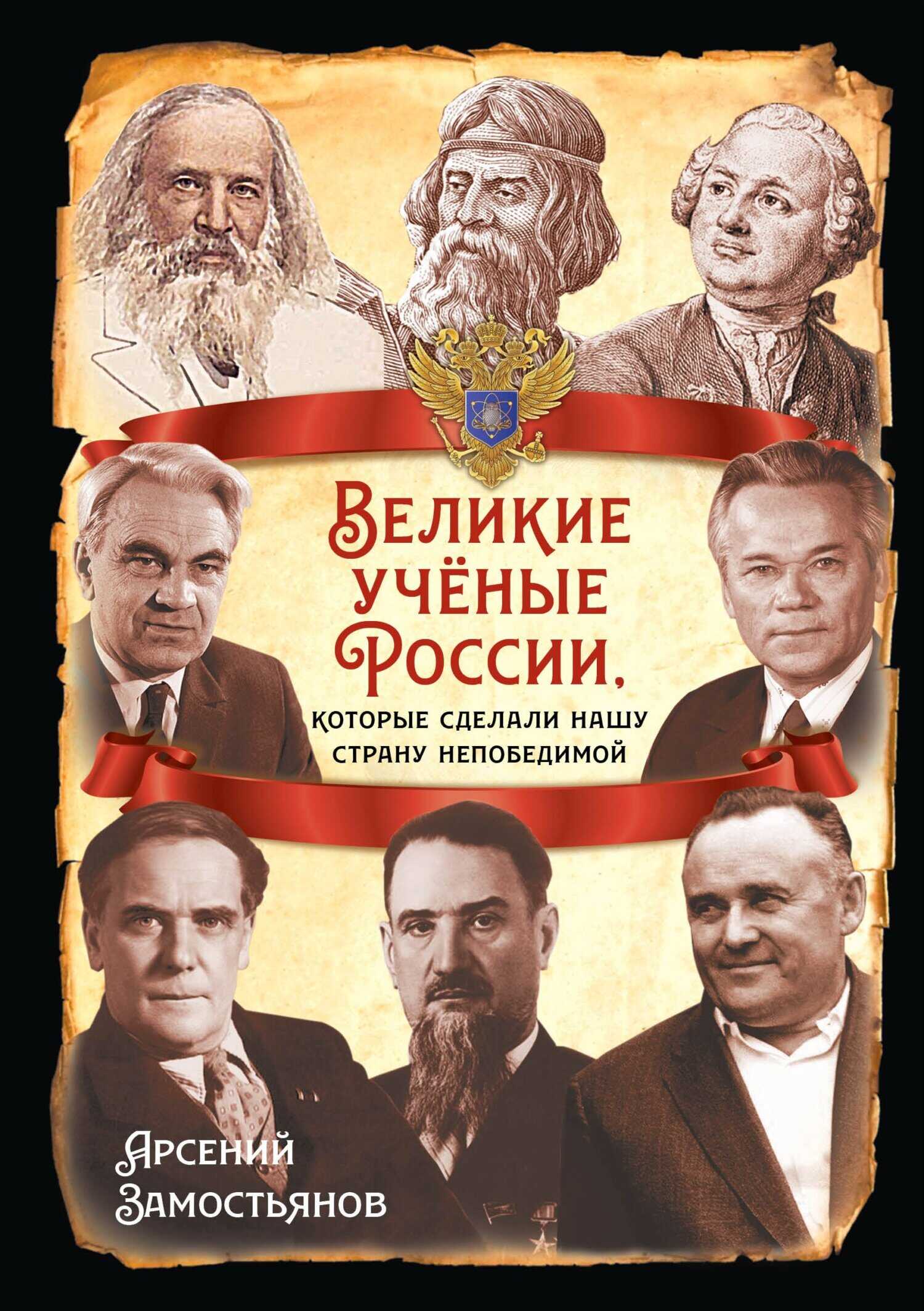

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов Страница 25

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Арсений Александрович Замостьянов

- Страниц: 49

- Добавлено: 2025-01-17 18:02:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов» бесплатно полную версию:Судьбы великих русских ученых — одна из самых интересных страниц в истории России. Большинство из них — и самородки, и потомки известных династий — служили государству, обогащая его своим талантом. А потому жива в народа память о первопечатнике Иване Фёдорове, символом российского просвещения стал Михайло Ломоносов, мы с почтением называем самолёты туполевскими или ильюшинскими, чтим память о Петре Капице и восхищаемся академиками, которые открыли России и человечеству путь к космическим вершинам — Сергеем Королёвым, Валентином Глушко и их учителями — Константином Циолковским, Фридрихом Цандером. Помним Дмитрия Лихачева, который открыл многим из нас мир Древней Руси. Они научили нас летать, лечиться, делать верные расчеты… Создали оружие, которое сделало нашу страну непобедимой. Эта книга рассказывает о том, как они служили науке. Перед нами открываются захватывающие судьбы крупных личностей, в которых взлеты чередовались с падениями, а награды от государства — с опалой. Но они остались в истории — как великие служители науки.

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой - Арсений Александрович Замостьянов читать онлайн бесплатно

Сергей Вавилов

Николай Вавилов умер в начале 1943 года в саратовской тюрьме, его так и не рискнули перевести в шарашку, хотя бы частично вернуть в науку… При этом его любимый брат Сергей Иванович был лауреатом, орденоносцем, всесоюзно известным учёным. Как раз в 1943 году он получил одну из своих Сталинских премий. А в 1945 году Вавилова-младшего избрали президентом Академии наук СССР. Но всем было известно: он не просто любил «разоблачённого» брата, но и преклонялся перед ним как перед великим учёным. В январе 1943 года, получив телеграмму о смерти Николая Ивановича, Сергей Вавилов напишет в дневнике: «Не верю. Из всех родных смертей самая жестокая. Обрываются последние нити. Реакция — самому умереть любым способом. А Николаю так хотелось жить. Господи, а может, все это ошибка?» Он понимал, что всё это могут прочитать, но не мог не изливать душу в дневнике. Да и «наверху» отлично знали о настроениях Сергея Вавилова, о том, что он горой стоит за брата и никогда его не предаст. Они и не требовали от него полной искренней верности. Достаточно было, что Вавилов-младший — крупный учёный и организатор науки, аккуратно выполняющий свои обязанности.

После смерти Николая Ивановича он существовал «сквозь депрессию». Конечно, не прекращал работать, участвовал в общественной жизни, но психологически академик надорвался, так и не сумел примириться с потерей и с несправедливым оговором Николая. Его грустный взгляд запомнился всем, кто знал президента академии наук в те послевоенные годы.

Президент всея науки

Пожалуй, именно при Вавилове Академия наук обрела в СССР высочайший статус, ни с чем не сравнимый в истории советского государства. В те годы учёным удалось осуществить атомный проект, создать современную науку, работавшую на прорывные отрасли военной промышленности. Без уважения к чудакам-исследователям, к экспериментаторам, на одной палочной дисциплине такие достижения вряд ли были бы возможны. Ему удалось превратить научный ареопаг в высокую инстанцию, с которой приходилось считаться даже всесильным партийным лидерам. Эти традиции, заложенные Вавиловым и его единомышленниками, не стирались десятилетиями.

На президента академии навалились и хозяйственные проблемы, казавшиеся почти неразрешимыми. Приходилось вникать в строительные дела, просить дополнительный транспорт, привлекать к помощи армию… После войны нужно было восстанавливать многие научные учреждения, находившиеся под оккупацией, пострадавшие от бомбежек. Строить старались основательно. Всё, что связано с атомным проектом, конечно, финансировалось в первую очередь, но Вавилову удалось спасти и теоретическую науку. Он умел находить понимание «в высших сферах». И не сиюминутное, а стратегическое, чтобы не приходилось обсуждать на уровне заместителей председателя Совета министров рытьё каждого котлована, проектирование каждого ангара. И получалось у Вавилова многое: наука в то время стала «империей в империи». Требовали с научных работников немало, они не были застрахованы от публичной порки, но и условия им создавались, по сравнению со средним уровнем жизни по стране, почти царские. Даже в «шарашках», где работали учёные, осужденные главным образом по политической статье…

При этом действительным членом академии был агроном Трофим Лысенко, которого считали не только оппонентом, но и «палачом» Николая Вавилова. Приходилось с этим мириться! Правда, сам Сергей Иванович сомневался, что именно козни Лысенко привели Вавилова-старшего на скамью подсудимых. И всё-таки ему было трудно на равных, уважительно общаться с этим человеком. К счастью, Сергей Вавилов агробиологией не занимался и редко видел товарища Лысенко.

В 1949 году Сергей Иванович всё-таки написал письмо Сталину — с просьбой посмертно реабилитировать брата. Письмо решительное. Он даже связывал возможность своего пребывания во главе академии с репутацией Николая Вавилова. Сергей Иванович объяснял, что это необходимо для развития науки… Письмо осталось без ответа.

Дипломат и первооткрыватель

Недруги Сергея Ивановича твердили (за глаза, разумеется), что все его успехи связаны с изящными манерами, добрым нравом и дипломатическим навыкам. Частично это правда. Но лишь частично. Дипломаты такого уровня науке нужны, даже необходимы. Он действительно умел лавировать между жрецами науки и представителями власти (которые, заметим, тогда были единственными заказчиками исследований) и виртуозно притушивал скандалы в амбициозной среде вселенских гениев. Вавилов знал, что молодой ироничный мэтр Пётр Капица отзывается о нём пренебрежительно. Но когда Капица по принципиальным соображениям отказался от участия в атомном проекте, его ждали неприятности. Проект возглавлял всесильный Лаврентий Берия — и многие уже поставили крест на карьере слишком свободолюбивого академика. Но Вавилов взял его под защиту, доказал «компетентным товарищам», что Капица необходим советской науке, что он, и не работая напрямую на оборону, помогает нашей стране получить технологии, которые сделают Советский Союз сильнее. Вавилова спросили: «Почему вы помогаете Капице, он ведь вас терпеть не может?» Президент академии улыбнулся: «Такова настоящая месть интеллигентного человека». Всё это было. Дипломат, царедворец, мастер компромисса… Но и своих научных интересов он не забывал.

Во время одного из опытов аспирант Вавилова, его любимый ученик Павел Черенков, заменил источник обычного света на радиоактивный элемент. Вавилов увидел голубые излучения — новый эффект в оптической физике! Это открытие повлекло за собой целый ряд новых теоретических работ, автором некоторых их них был сам Вавилов. Вскоре появились черенковские детекторы, исследующие это явление. Их применяют и в ядерной физике. Да, наука много может дать и армии, и промышленности, только необходимо терпение, чтобы исследователи имели право на ошибку, на годы бесплодных (но только на первый взгляд!) экспериментов, без которых невозможны открытия.

Смерть на взлёте

Советский Союз в начале 1950‐х был во многом закрытой и загадочной для западного мира страной. Но Вавилова знали в научном мире. Его дважды номинировали на Нобелевскую премию по физике — в 1947

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.