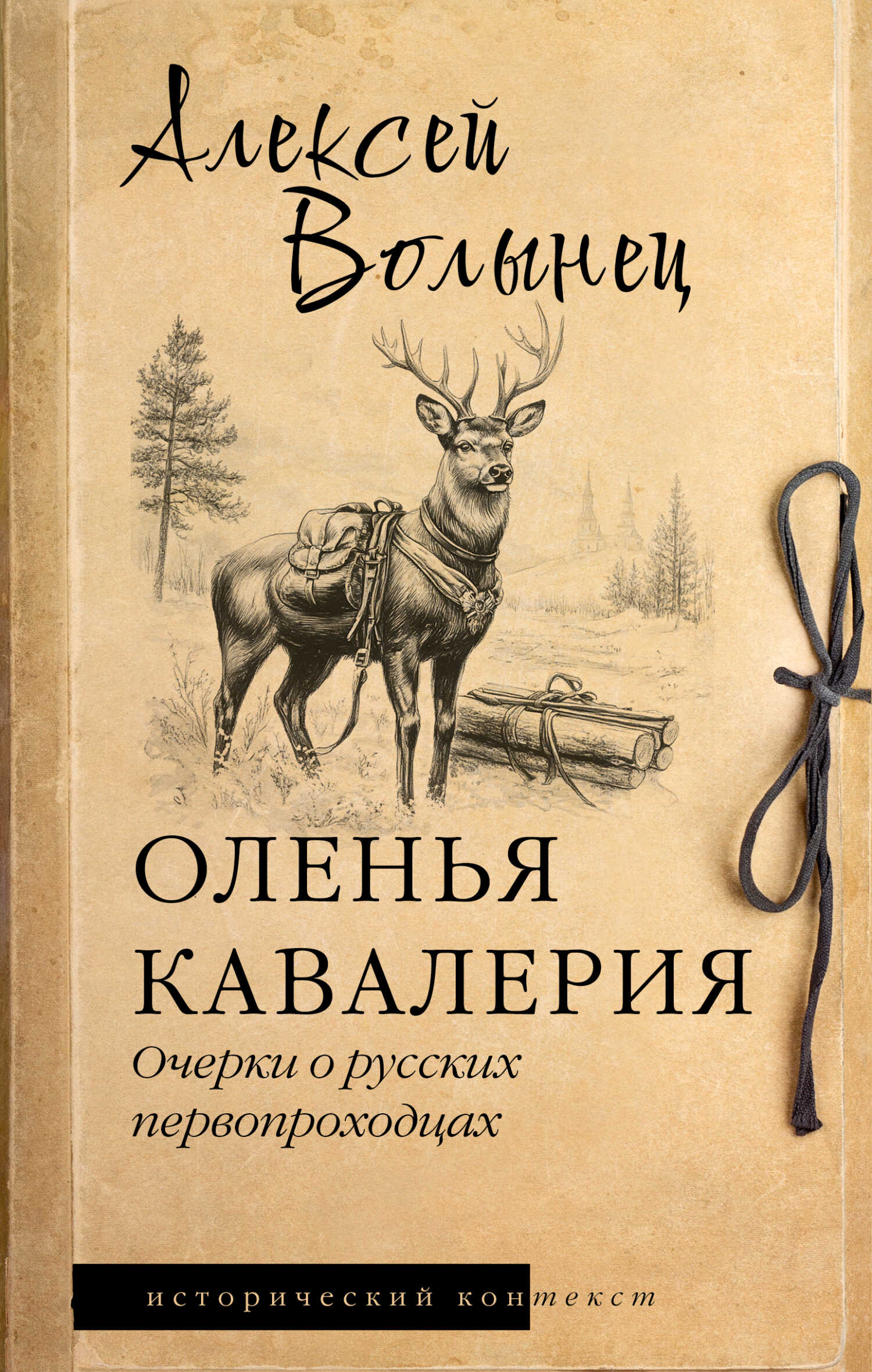

Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах - Алексей Николаевич Волынец Страница 19

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Алексей Николаевич Волынец

- Страниц: 88

- Добавлено: 2025-04-23 23:10:54

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах - Алексей Николаевич Волынец краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах - Алексей Николаевич Волынец» бесплатно полную версию:Почему русская экспансия в Сибирь, начавшаяся с потерь и даже трагикомедий, увенчалась успехом. Кто такие «девки кортомные» и зачем протопопа Аввакума сослали завоёвывать Китай. Как один китаец стал русским казаком и едва не спровоцировал войну с Пекином. Неизвестная Северная война Петра I против коряков. Как бисер смог победить чукотских витязей в костяной броне. Насколько тяжелым было похмелье от водки из борщевика и как соболь с белкой заменяли России нефть и газ. Всё это и многое другое расскажет историк Алексей Волынец в новой книге о русских первопроходцах.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах - Алексей Николаевич Волынец читать онлайн бесплатно

«В нашей Никанской земле родятся шелки разные, а делают из шелков из тех камки и атласы, и бархаты, а бумагу де хлопчатую сеют, а ис той бумаги делают кумачи…» – пересказывал первопроходец слова китайца в донесении якутскому воеводе. Хабаров и его люди никогда не видели, как растёт хлопок или зреет бабочка в шёлковом коконе, но слова китайца, прозванного Кабышейкой, поняли верно.

Сами термины «никанцы», «Никанская земля» или «Никанское царство» возникли именно из-за перевода показаний Кабышейки через маньчжурский язык. «Нихань» или «никань» – так маньчжуры презрительно именовали завоёванных китайцев, которые сами себя называли «хань» или «ханьцы». Хабаров в своём донесении невольно перенёс маньчжурский термин в русский язык. Он же, со слов Кабышейки, верно отметил, что у обитателей «никанской» земли «лица черные, бородаты» – южные китайцы, действительно, смуглее и бородатее своих северных сородичей.

В донесении Хабарова упоминается и имя воюющего с маньчжурами «царя никанского» – Зюлзей. Удивительно, но тут первопроходец, несмотря на трудности перевода и абсолютное несовпадение фонетики русского и китайского языков, смог довольно близко передать реальное звучание иноземного имени. Ведь речь явно идёт об одном из последних императоров династии Мин по имени Юйцзянь. За несколько лет до встречи Хабарова и Кабышейки на берегах Амура, далеко на юге Китая «царь Зюлзей», он же император Юйцзянь, безуспешно, но героически пытался сопротивляться нашествию маньчжуров…

Перевод через несколько наречий породил страшную путаницу не только личных, но и географических имён, перечисленных Кабышейкой. Им названы всего три реки Китая, две самые большие, «Бучен» и «Шунгуй», и третья, оставшаяся в записях Хабарова безымянной – «река невелика», возле которой «жемчуг в раковинах находят».

На самом деле, всё становится сразу ясно, если взглянуть на современную географическую карту Китая. Реку «Бучен» пленный Кабышейка охарактеризовал как «порубежную», то есть пограничную, между маньчжурскими владениями и собственно китайским царством. Из иных исторических источников нам известно, что такой водной границей считалась река Хуанхэ. Имя второй перечисленной Кабышейкой реки – «Шунгуй» – даже на слух совпадает с Цхэн-гун, именно так в некоторых диалектах южного Китая называется Янцзы.

В записях Хабарова обе реки текут «неподалёку». Если смотреть из амурских далей, Хуанхэ и Янцзы, действительно, протекают довольно близко. Но скорее всего это «неподалёку» в показаниях Кабышейки означало параллельное течение и просто исказилось при переводе «даурскими бабами» через множество диалектов.

Третья река, оставшаяся безымянной, для первопроходцев Хабарова оказалась самой интересной. Ведь помимо ценных мехов, русские люди, осваивая Дальний Восток, пытались найти на новых землях золото и серебро. Несложно догадаться, какой алчностью зажглись глаза казаков, когда пленный Кабышейка произнёс слова: «Да в той же земли Никанской в нашей есть де река, пала из болот, а впала устьем в море, а та река невелика, на той реке есть камень, и в том де каменю та золотая гора. А ломают ту руду золоту ломами железными, и у той де золотой руды стоит город каменной… В той реке находят в раковинах жемчуг, да и серебро на той реке родится».

Ерофей Хабаров и золотая Гора Будды

Это часть показаний Кабышейки стала самой загадочной для позднейших историков. Диковинная «золотая гора», добываемое ломами золото и странный «камень на реке» – всё это казалось непонятной фантасмагорией. Звучали даже предположения, что «Никанское царство» это вовсе и не Китай, а какое-то неизвестное или просто выдуманное государство.

Однако всё становится на свои места, если предположить, что третья река в показаниях Кабышейки – это именно третья по величине и значению водная магистраль Китая, река Чжуцзян. Она действительно «невелика» по сравнению с Хуанхэ и Янцзы, а её имя с китайского и переводится как «Жемчужная река». Неумелые переводчицы из «даурских баб» с берегов Амура, вероятно, не поняли, что рассказы Кабышейки про жемчуг «в той реке» относятся не только к экономике, но и к собственному имени третьей водной артерии Китая, протекающей на самом юге страны.

Если предположить, что Кабышейка рассказывал именно про «Жемчужную реку» – Чжуцзян, то на её берегах без труда отыщутся и загадочные «камень» с «золотой горой». Собственно «камень» и «гора» в русском языке XVII столетия вообще были синонимами. А на берегах реки Чжуцзян и ныне стоит город Фошань – в переводе с китайского его имя означает «Гора Будды». В ту эпоху, когда Ерофей Хабаров допрашивал Кабышейку, именно город Фошань был центром металлургии Китая, там же располагались и основные ювелирные производства.

Вероятно, пленный китаец из-за несовершенства переводчиков и многоязычного пересказа просто не понял, что от него хотят, – Хабаров интересовался природными залежами драгметаллов, а китаец рассказал про главный источник ремесленных изделий из золота и серебра на территории Китая. В многоступенчатом переводе «даурских баб» рассказ про ювелиров превратился в «ломают ту руду золоту ломами железными», а город по названию «Гора Будды» на «Жемчужной реке» стал «золотой горой» на реке, в которой «находят жемчуг»…

Любопытно, что, тщательно записав первый рассказ о Китае и отослав его в Якутский острог и далее в саму Москву, Ерофей Хабаров даже не догадывался, что речь идёт о страшно далёкой географии. Берег Амура, на котором происходил допрос первого китайца, от устья «Жемчужной реки» и «золотой горы Будды» отделяло свыше трёх с половиной тысяч вёрст. Вероятно, Хабаров даже раздумывал о возможном походе в богатые китайские земли – ведь китайцев успешно завоёвывали те «богдойские» маньчжуры, которых только что победили его казаки. Реальные размеры и многолюдность Китая пришедшие на Амур русские люди осознают позднее…

Для первопроходцев даже в XVII веке существовали подробные инструкции-«наказы» от государственных властей. Согласно таким «наказам» попавших в плен новых «иноземцев» из ранее неведомых земель и племён требовалось отправлять в Якутск, чтобы там, в главном административном центре всех дальневосточных владений России, можно было подробнее узнать о языке и жизни ещё неведомых соседей. То есть Хабаров был обязан отправить «никанского мужика Кабышейку» с берегов Амура на берега Лены – однако никаких документов о дальнейшей судьбе первого китайца, встреченного первопроходцами, историки не нашли. О судьбе человека, сменявшего маньчжурский плен на русский, мы можем только гадать – погиб ли он, умер ли по дороге, или всё же попал в Якутск, но документы о нём не сохранились до наших дней…

Зато нам документально известны факты о других «никанских мужиках», встретившихся русским казакам на Амуре спустя два года после первого контакта Ерофея Хабарова с китайцем. Один из этих «никанцев» в итоге через Якутск доберётся

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.