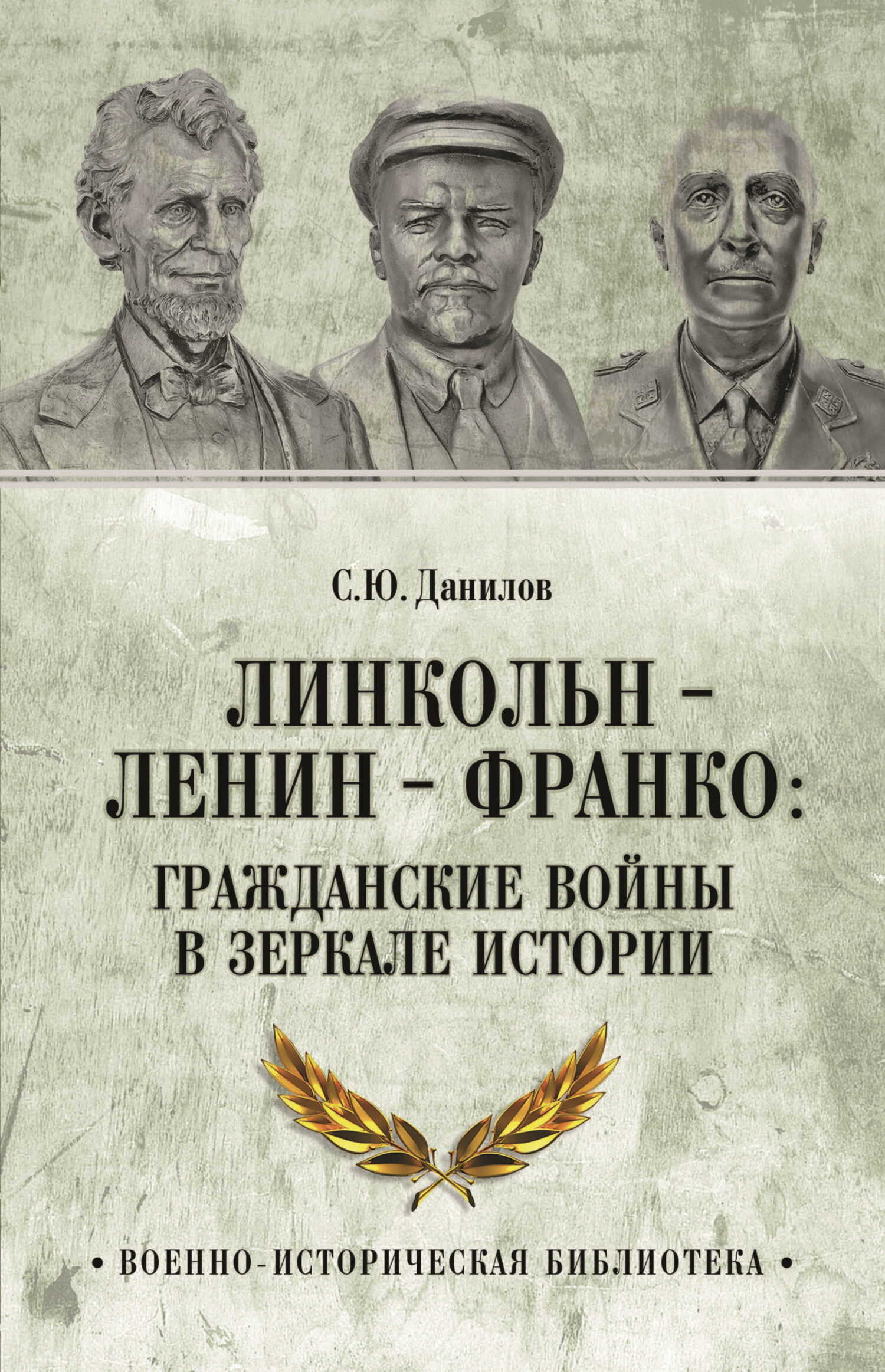

Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов Страница 12

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Сергей Юлиевич Данилов

- Страниц: 91

- Добавлено: 2024-11-25 19:03:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов» бесплатно полную версию:Гражданские войны являются наиболее кровавыми и бескомпромиссными конфликтами в истории человечества. Последствия их долго и мучительно переживаются обществом, которое далеко не всегда оказывается в состоянии преодолеть их целиком и полностью. На примере трех наиболее известных гражданских войн – в США (1861—1865), России (1917— 1922) и Испании (1936—1939) – автор рассматривает данное явление как исторический феномен, выделяет присущие ему характерные черты, обращая особое внимание на причины возникновения братоубийственной бойни и способы завершения конфликта.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Линкольн, Ленин, Франко: гражданские войны в зеркале истории - Сергей Юлиевич Данилов читать онлайн бесплатно

Губернаторы и легислатуры нескольких особенно строптивых южных штатов – Джорджии, Северной Каролины, Техаса – до конца войны разрабатывали и воплощали в жизнь полностью независимую от Конфедерации экономическую и даже военную политику, что никак не шло на пользу делу Юга в целом. Правительство Дэвиса увещевало непокорных, не пытаясь применить к ним санкций.

Аналитики часто усматривают в «конфедеративной демократии» главную предпосылку конечного поражения южан. Автор же данной книги полагает, что уважаемые лидерами Конфедерации широчайшие права штатов подпитывали местный патриотизм и тем самым укрепляли боевой дух и сплоченность конфедератов, особенно когда им приходилось вести затяжные оборонительные сражения против намного превосходящих сил федералистов при Чанселорвилле, Чикамоге, Спотсильвании и Ричмонде в 1864–1865 годах. Сильны они были и в наступлении, но только в пределах Конфедерации. Вторжение на территорию Федерации конфедераты предпринимали за всю войну только трижды, на узких участках фронта, и самое серьезное их наступление завершилось крупным поражением при Геттисберге. Конечный же проигрыш южан был предопределен материальным превосходством Севера и его репутацией легитимной государственной власти.

Знаменательна политическая терпимость сторон, проявленная ими при расколе страны в начале войны. Белый дом запрещал применять оружие против мятежников, пока те первыми не применят его. Южане, блокировавшие Форт-Самтер, предлагали гарнизону сдать форт на рыцарских условиях свободного выхода – с оружием и знаменами. Выдержав 33‑часовой бомбардировку, северяне на этих условиях беспрепятственно покинули форт[41]. Будущие враги обычно имели и право и возможность покинуть Север (или Юг) и направиться в другой регион. Северяне не пытались насильственно удержать талантливого Роберта Ли. Южане не воспрепятствовали отъезду не менее одаренных Томаса Фаррагата и Шермана на Север. Уклонение от «жестких» и «крутых» мер, имеющих свойство незаметно переходить в бесчеловечность («беспредел» на новоязе), в дальнейшем помогло ограничить размах и интенсивность политических репрессий военного времени и послевоенного периода.

В течение всей американской Гражданской войны стороны сохраняли старинный обычай обмена захваченными вражескими тайными агентами (разведчиками-шпионами). Зачастую таким обменом занимались городские и сельские муниципалитеты, то есть органы местного самоуправления, которые даже не обращались за разрешением в вышестоящие инстанции – органы государственной власти (для нас это звучит дико).

Общей чертой легитимной Федерации и мятежной Конфедерации было полное отсутствие попыток государственной власти внедрить на время войны однопартийную систему или, что не лучше, надпартийное правление с запрещением политических объединений.

Многие исследователи разных стран сходятся на том, что американская Гражданская война несла на себе некоторые черты позднейших массовых истребительно-тотальных войн – массовые мобилизации (с середины войны)[42], разнузданную военно-политическую пропаганду, применение новейшей убойной техники – артиллерии дальнего действия, «адских машин» (сухопутных мин), броненосных паровых кораблей, подводных судов, плавающих мин, торпед[43]. Тем не менее война 1861–1865 годов происходила во многом в рамках законности и демократии. С обеих сторон фронта не было ничего подобного известной впоследствии тоталитарной установке «Все ради фронта и ради победы!»

Считается что Соединенные Штаты не знали феодального строя[44]. Однако в их менталитете иногда прослеживаются элементы рыцарства.

В дальнейшем указанные обстоятельства закономерно сыграли глубоко положительную роль в прекращении военных действий и в процессах общенационального примирения. Последующее примирение американцев во многом вызревало в ходе вооруженной борьбы.

По-другому обернулось дело в России и в Испании.

Судьбы российской демократии в годы Гражданской войны исследованы на сегодняшний день основательно. Остается выявить и подчеркнуть некоторые важнейшие факторы.

Вопреки голословным заявлениям русофобов всех мастей и национальностей у России был наработан опыт демократического правления, но он был ограничен рамками периферийных регионов Северо-Запада и Северо-Востока – Новгородских, Псковских и Вятских земель в период до XV века. При внимательном взгляде на историю обнаруживается, что этот опыт был подхвачен и консолидирован в областях казачьих войск, расселившихся на пространстве от Днестра до Тихого океана. Однако к 1917 году этот опыт не был усвоен основной частью социума. Более того, он был во многом забыт[45]. В нем односторонне и пренебрежительно видели не более чем забавный архаизм, достояние прошлого.

Как следует из первоисточников, свержение полуабсолютистской монархии в марте 1917 года захватило российское общество врасплох, став социально-психологическим шоком. Сперва оно породило неестественное массовое возбуждение и повышенные ожидания, затем – глубокое расстройство экономической и общественной жизни.

Легитимность недолговечного Временного правительства Георгия Львова – Александра Керенского была сомнительной: оно не располагало мандатом ни избирательного корпуса, ни Государственной думы. Но оно по крайней мере было признано международным сообществом в лице союзных нам держав Антанты. У правительства большевиков вплоть до 1920/1921 года не имелось даже этого. Однако оно, в отличие от правительства Франко в Испании (см. ниже), унаследовало обе столицы страны – официальную в Петрограде и историческую («древнюю») в Москве, министерства, золотовалютный запас и алмазный фонд Российской империи. В первые же дни борьбы оно овладело Центральной Россией и важнейшими промышленными районами. До весны 1918 года оно пользовалось полным доверием параллельной власти – легализованных Российской республикой органов местного самоуправления – Советов. Все эти факторы придавали репутации большевистской власти некоторое подобие законности, хотя не заменяли таковую.

Образовавшиеся вскоре на аграрно-сырьевой периферии страны местные антибольшевистские белые правительства стали стихийным ответом социума, прежде всего армейского офицерства и военно-служилого казачества, на большевистский государственный переворот. Таких правительств образовалось около двадцати. Среди них были правительства Алексеева – Корнилова на Юге (позже их сменили правительства Деникина и Врангеля), Колчака – на Востоке, Чайковского – Миллера на Севере, Юденича – на Северо-Западе, атамана Краснова – на Дону, атамана Дутова – на Южном Урале и т. д. Обилие импровизированных местных правительств свидетельствовало не только о личностных амбициях военных и общественных деятелей (отрицать сие бесполезно), но и о сопротивлении значительной части социума левоэкстремистскому государственному перевороту.

В распоряжении антибольшевистских правительств оказалось к осени 1918 года свыше 70 % территории страны и до 50 % ее народонаселения, основные сельскохозяйственные и топливно-сырьевые районы, почти все морские и океанские порты (кроме Петрограда). Под их контролем и управлением находились многие каналы связей России с международным сообществом. На небольшевистских территориях не было «критических продовольственных ситуаций», как коммунисты привыкли именовать голод. Хранение и даже хождение дореволюционной и иностранной валюты не было запрещено. И тем самым население хотя бы

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.