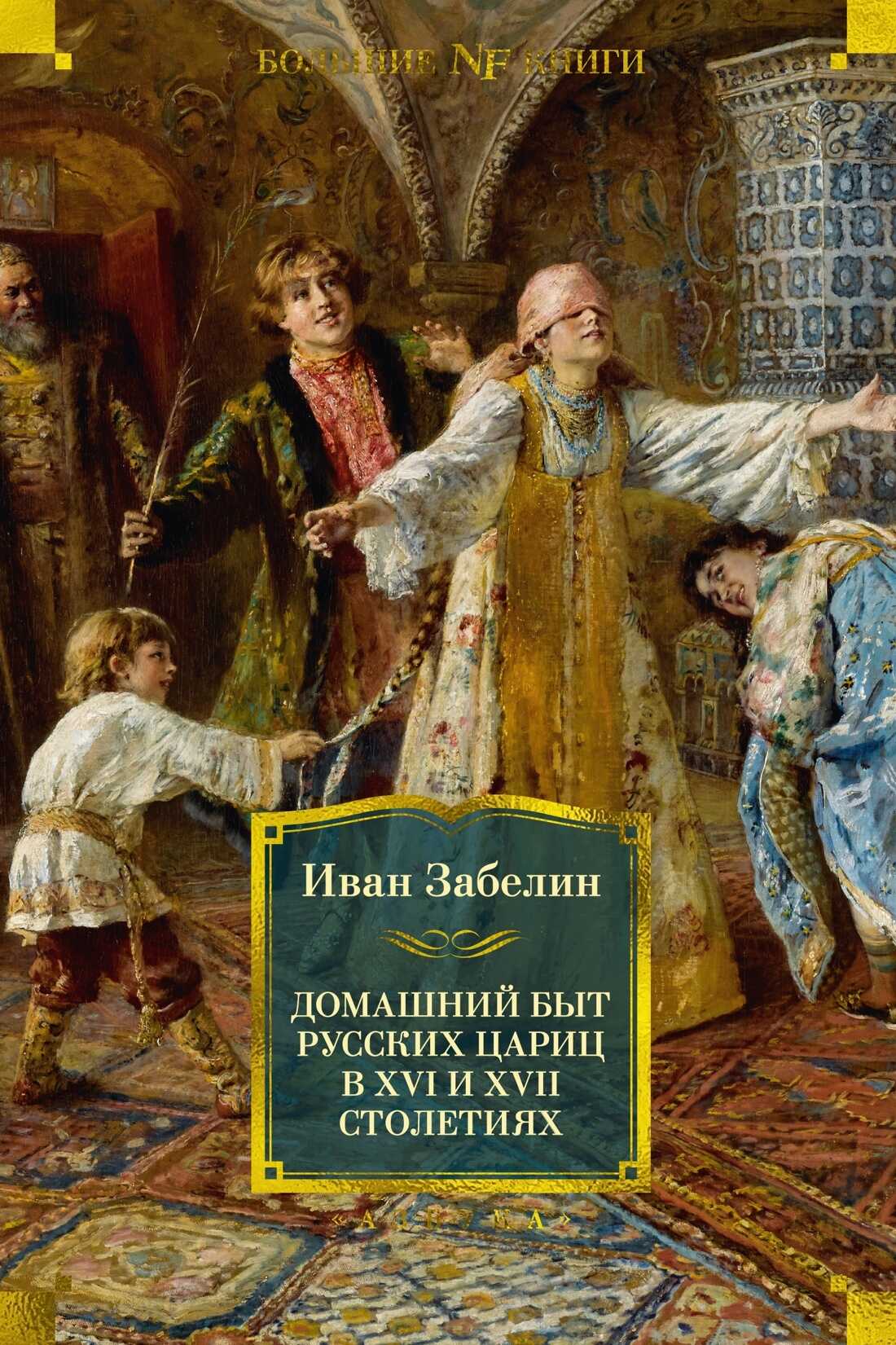

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин Страница 11

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Иван Егорович Забелин

- Страниц: 199

- Добавлено: 2025-07-07 00:25:50

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин» бесплатно полную версию:Иван Егорович Забелин (1820–1908) – выдающийся русский историк и археолог. Самые известные труды Забелина – «Домашний быт русских царей» (1862) и «Домашний быт русских цариц» (1869) – первые в русской исторической литературе целостные исследования повседневной жизни царского двора. Убежденный в том, что «домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории», Забелин интересовался не только представлениями древнерусского общества о женщине и царице, но и дворцовыми правилами и традициями, одеждой, украшениями и развлечениями. И. С. Тургенев ценил в манере Забелина «ясную простоту изложения» и «русский дух» – достоинства, которые делают исследования Забелина доступными для любого увлеченного читателя.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин читать онлайн бесплатно

У нас, наоборот, идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, а в своем отечестве, в своем роде, именно в своем родовом старшинстве. По нашим старым понятиям человек почитался в обществе достойным не потому, что на самом деле высок был своими нравственными или умственными качествами или какими заслугами и доблестями, а прежде и первее всего потому, что высок был своим родовым старшинством, т. е. старшинством своего рода или старшинством в своем роде. По крайней мере так, а не иначе думало об этом общежитие, так понимала личное достоинство наша старая общественность. Место в обществе человеку указывали его род, его отечество, а не личные таланты или доблести.

Общественное значение личности лучше всего, конечно, характеризуется понятиями о личной чести. Рыцарская честь строго и щекотливо охраняла именно неприкосновенность личности, придавала личности высокий нравственный смысл и всегда была готова поддерживать этот смысл с решимостью Дон Кихота. Честь рыцаря лежала в идее собственного его достоинства. Напротив, честь русской личности лежала в идее достоинства ее рода или ее отечества. Русская боярская честь, т.е. самая развитая и высокая по общественному положению, с таким же донкихотством ставила личность под батоги (палки), кидала в тюрьму, кидала под стол за царским обедом, подвергала ее жестокой царской опале – и все это делала с единым стремлением охранить неприкосновенность своего рода или отечества[7]. Лицо здесь было только средством, орудием для охранения и возвышения представлений о чести рода.

Вообще в нашем обществе отечество личности, ее родовое, кровное значение почиталось высшим ее достоинством, существенным достоинством вообще человека. На понятиях о таком только достоинстве построилась вся наша старая общественность, которая в существенном смысле была лествицею родового, а по его идеалам – и всякого другого старшинства, так что каждый член ее, на какую бы ступень ни восходил, всегда и везде становился выше одних, младших, и ниже других, старших, по ступеням этой лествицы.

Самым определенным и законченным выражением нашей древней общественности служит известное местничество, которое напрасно рассматривают с одной только официальной точки зрения, как официальное какое-то учреждение или установление вроде табели о рангах. Официальный характер оно приобрело от официальной или, собственно, служебной, среды, в которой стало действовать и которую оно стремилось пересилить, подчинить собственным своим искони вечным уставам и порядкам. Действительно, происхождение местничества скрывается в глубокой древности. В древний период нашей истории оно не обнаруживало своих споров, стычек и, стало быть, не обнаруживало как бы самого существования, потому что в то время оно было господствующею силою общественности, было святынею, неколебимым, неизменным и несомненным жизненным положением, которое оспаривать, с которым бороться не представлялось ни причин, ни случаев. Оно стало обнаруживать свое существование, т. е. свои движения или споры, лишь с той минуты, когда должно было вступить в борьбу с опасным своим противником – с идеею государственности. Оно нам и известно несравненно больше только стороною этой борьбы, т. е. своею отрицательною, а не положительною стороною. Положительную его сторону наука еще до сих пор не успела привести в должный порядок и выяснить.

Когда взамен родовых, кровных определений лица, взамен родовых достоинств личности новорожденная государственность поставила служебные ее достоинства, достоинства личной службы государю и его государству, старая общественность никак не могла понять этого нового шага в народном развитии и встретила враждебно эту новину жизни, боролась с нею до последних сил и до последних дней, даже и после того, как местнический устав официально был упразднен.

Само великое самодержавие, истребляя на своем пути все чуждые ему элементы, разрушая победоносно устройство целых и больших общин, упраздняя целые княжества, изводя целые княжеские и боярские роды, не находило, однако ж, достаточно силы обуздывать местнические счеты, не находило никакой возможности разом покончить с этими счетами и большею частью или подчинялось им, или уклонялось от них, обходя их какими-либо косвенными путями. И это понятно. Легко было победить какой-либо внешний, формальный строй жизни или упразднить значение и даже самое существование целого ее порядка, но совсем было невозможно одною лишь волею разорить бытовой, искони вечный и, можно сказать, стихийный строй народной общественности. Здесь приходилось считаться не с личностями только, не с вольными городами или княжествами и знатными родами, а с нравственным складом народной жизни, который мог уступить не личной воле самодержца, а только нравственному же складу, построенному на других началах.

Достоинство личной службы, внесенное самодержавием в среду общественных отношений, и было таким новым нравственным началом жизни, способным изменить ее ветхую старину. Оно было зародышем той новой организации общественных убеждений и представлений, которая постепенно и последовательно вела к раскрытию и выяснению понятий о человеческом достоинстве вообще, о достоинстве человека как человека, помимо всяких других определений его личности – и родовых, и даже служебных, которые явились на смену этим родовым.

Нам, быть может, скажут, что силы нашей древней общественности лучше всего отыскивать в вече – в этой самой осязательной форме русского древнего общества. Мы и не думаем отрицать такого именно значения нашего веча. Но мы думаем, что местничество как порядок мест – оно-то именно и есть выражение нашего древнего веча, вечевого собрания с внешней его стороны, оно-то и есть его реальная форма, т.е. форма собравшегося общества. Местничество как порядок мест служило выражением собравшейся Государевой Думы, а что такое была Государева Дума XVI и XVII столетий, как не та же дружина, по крайней мере по форме, если не по духу, ибо дух ее в это время, как мы знаем, отлетел уже навсегда. В истории форма всегда долго переживает свою идею. Дружина, собиравшаяся с князем на Думу, собиралась, собственно, на вече. Дума и вече – синонимы в смысле совета, совещания. Местнический распорядок мест был формою собравшегося общества дружины, или формою вечевого собрания. Этот распорядок мест не зависел ни от чьей воли, даже и от воли великого самодержца, каков был, например, Иван Грозный, который ничего не мог поделать с такою старою и крепкою формою русского быта. Чтобы разрушить ее, Грозному надо было сделать то, что сделал Петр, т.е. совсем смешать шашки; но в то время Грозный и сам еще не был готов для этого. Распорядок мест в Думе, как мы сказали, не зависел ни от чьей воли; он вполне зависел от самого устава жизни, т. е. от устава общественных отношений личности. Местничество и было формою этих общественных отношений лица. Оно и указывало место для личности,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.