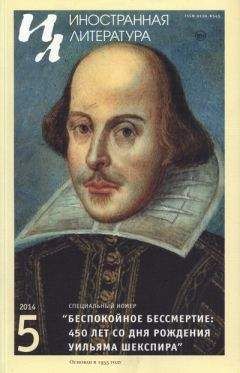

Тамара Казавчинская - Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира Страница 11

- Категория: Поэзия, Драматургия / Драматургия

- Автор: Тамара Казавчинская

- Год выпуска: -

- ISBN: нет данных

- Издательство: -

- Страниц: 62

- Добавлено: 2020-11-05 06:13:50

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Тамара Казавчинская - Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Тамара Казавчинская - Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира» бесплатно полную версию:Майский номер, целиком посвященный Шекспиру, вышел под названием «Беспокойное бессмертие», так как ни одному из величайших писателей мирового пантеона не выпадала такая трудная посмертная судьба: начиная от появляющихся до сих пор находок (недавно документированы написанные Шекспиром фрагменты пьес, сочиненные в соавторстве с другими драматургами), до неутихающих споров о его личности.В этом номере можно прочесть об очень разных сторонах шекспироведения и бытования Шекспира в мире.Например, сколь по-разному оценивали Шекспира такие писатели, как Грэм Грин и Честертон. Или: Почему Зигмунд Фрейд не признавал «человека из Стратфорда» (заранее скажем, что у Фрейда, как и очень многих антистратфордианцев были на то важные личные причины). Сколько шекспировских театров «Глобус» существовало в Англии? Можно ли себе представить, что театр в далеком прошлом жил и развивался, как Голливуд? Что связывает Шекспира и Сервантеса? Правы ли англичане, когда говорят: «Шекспир изобрел четверть нашего языка» и «Шекспир и есть наш язык»? Какое отношение имеет пьеса «Вортигерн и Ровена» к Шекспиру: в Друри-Лейн ее поставили как шекспировскую?Пожалуй, ни одна пьеса Шекспира не подвергалась такому количеству толкований и прочтений, постановок и экранизаций, как «Буря» — ей в номере посвящен самый большой раздел: «Как будто в „Буре“ есть покой». Тут можно узнать, что писали о «Буре» великие английские поэта: У. Х. Оден и Тэд Хьюз, почему фильм Гринуэя называется «Книги Просперо», а также — можно ли считать Просперо колонизатором Волшебного Острова.Особо хочется отметить возможность познакомиться с целым рядом самых известных шекспироведов мира.

Тамара Казавчинская - Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира читать онлайн бесплатно

Понятно, что занимательные сюжеты ценились очень высоко и драматурги старались разыскать их, где только можно, перечитывая ради этого горы литературы — старой и современной, местной и переводной. Если нового сюжета не находилось, смело брались за уже известный (современных представлений о плагиате и, соответственно, об авторском праве тогда не существовало), перелицовывая его на новый лад. Неудивительно, что самые популярные сюжеты имели хождение в нескольких вариантах — достаточно вспомнить анонимного «Гамлета», предшествовавшего шекспировскому. Сам Шекспир почти никогда не выдумывал сюжеты для пьес, обращаясь вместо этого к нескольким зарекомендовавшим себя источникам: классической комедии, «Жизнеописаниям» Плутарха, «Метаморфозам» Овидия, поэмам Чосера, сборникам итальянских новелл и комедий, современным английским и переводным романам, английским и шотландским историческим хроникам, творчеству своих предшественников по сцене. Подсчитано, что Шекспир, написавший 36 или 37 пьес примерно за 25 лет работы в театре, в среднем каждые год-два сочинял по две пьесы. Кроме того, известно, что он не чурался и совместного творчества: так, единственный известный нам образец его почерка (за исключением собственноручных подписей) находят в рукописи пьесы под названием «Сэр Томас Мор» — записанной пятью разными почерками. В последнее время шекспироведы склонны все больше расширять «канон» великого драматурга за счет пьес, в которых он, быть может, участвовал как соавтор. К ним относятся, например, «Испанская трагедия» Томаса Кида и такие анонимные произведения, как историческая хроника «Эдуард III», трагедия «Арден из Фавершема» и комедия «Муседор».

Подобные разыскания, при всей их гипотетичности, сближают Шекспира с образом типичного драматурга елизаветинской эпохи. Такой драматург пишет много и быстро, подчас в одиночку, подчас в соавторстве, иногда — по одной-две пьесы в год, а иногда — по пять и больше (Фрэнк Кермоуд приводит в пример Томаса Хейвуда, автора и соавтора более двухсот пьес, часть которых остались незаконченными). При этом он заимствует целые сюжеты и отдельные сюжетные линии из любых источников[41], до которых может дотянуться, не пренебрегая перелицовкой старых пьес; не заботится о литературной судьбе своих творений, а рассматривает их как некий вклад в общее дело — спектакль в общедоступном или закрытом театре, поставленный силами относительно небольшой труппы актеров, взрослых либо мальчиков-певчих. Рассчитывает ли он, как Шекспир, на свою долю в общей прибыли или, подобно «подопечным» Хенсло, получает сдельную плату, он считает себя не поэтом, а литератором-ремесленником и в первую очередь думает о прибыли. Среди его созданий много «проходных» пьес, способных привлечь внимание зрителей лишь на краткий срок, но есть и шедевры, пользовавшиеся неизменной славой. Такой типичный драматург эпохи пишет также во всех принятых в то время жанрах и, быть может самое главное, активно их формирует, соединяя актерские и драматургические приемы средневековой сцены с новым содержанием и современными сюжетами.

Таким образом, профессиональный елизаветинский театр (временем его расцвета обычно считаются 1580–1620 годы) возник в результате сочетания и взаимовлияния множества факторов, не только собственно драматургического или литературного характера, но и религиозных, социальных, политических, экономических. Уникальность английской драмы состоит в том, что в Средние века она была неотъемлемой частью жизни всех слоев общества, а впоследствии, по мере того как менялось само общество, трансформировалась вместе с ним. Несмотря на то что ренессансную культуру принято противопоставлять средневековой как преимущественно светскую — преимущественно религиозной, елизаветинская драма, при всем своем интересе к новым жанрам, темам и граням человеческой личности, не теряла связи с импульсами, шедшими из XV, даже XIV века. Она по-прежнему питала живой интерес к религиозно-нравственному началу, стремилась к утверждению принципов божественной справедливости, верила в неизменно обновляющую силу природы. Все это, вместе с острым любопытством к национальному прошлому, заморской экзотике и утонченной современной культуре, придало елизаветинскому театру невиданную ранее художественную силу.

Расцвет этот был недолог — уже в последние годы царствования Елизаветы выявились будущие противоречия, грозившие расколом английского общества. Пуритане, ранее довольствовавшиеся ролью религиозного меньшинства, при монархах из новой династии Стюартов стали грозной силой, которая в конце концов бросила вызов королю. Религиозные и политические разногласия стали слишком острыми, чтобы театр, находившийся под пристальным взором королевской цензуры и давлением пуритан, мог стать дискуссионной площадкой. У драмы оставалось два пути: либо погрузиться в академизм, устремившись к поиску «вечных» классических форм искусства (к чему, например, тяготел Бен Джонсон и его подражатели), либо сделать ставку на зрелищность, пожертвовав глубиной (как поступали, скажем, преемники Шекспира в «Глобусе» — Джон Флетчер и Фрэнсис Бомонт). Второе означало, что спектакль превращался, выражаясь современным языком, в шоу, а театр — в мюзик-холл; именно в таком состоянии и пребывали немногие оставшиеся лондонские театры, когда в 1642 году пуритане, взявшие в свои руки власть в Лондоне, запретили театральные выступления. Но к тому времени от традиций елизаветинской — прежде всего шекспировской — драмы уже практически ничего не оставалось.

Фрэнк Кермоуд

«Глобус»

Глава из книги Век Шекспира

© Перевод Дмитрий Иванов

«Глобус» был не первым театром из тех, что строились в Банксайде. «Роза», приносившая прибыль импресарио Филипу Хенсло, стояла там с 1587 года. Четыре столетия спустя ее точное местоположение определили рабочие, сооружавшие офисное здание. Раскопки все еще не завершены, но уже ясно, что театр представлял собой многоугольник с четырнадцатью сторонами неравной длины; правда, непонятно, существовала ли там постоянная, стационарная сцена. «Роза» примечательна тем, что это был первый из девяти общедоступных театров под открытым небом, появившихся при жизни Шекспира, как и тем, что, согласно сохранившимся сведениям, по меньшей мере, две его пьесы — первая часть «Генриха VI» и «Тит Андроник» — шли на ее сцене. Дальнейшие археологические открытия, возможно, помогут нам объяснить необычное устройство «Розы», а также узнать, кто были ее преемниками и конкурентами. (Последний отчет о ходе работ см. в «Новых вопросах по поводу ‘Розы’» Эндрю Гурра[42], опубликованных в 2003 году[43].)

Другой театр, «Лебедь», выстроенный в районе Саут-Банка, давал представления уже в 1596 году, когда голландский путешественник Иоганнес де Витт набросал свой знаменитый эскиз — единственное подробное, с актером на сцене, изображение елизаветинского театра, выполненное очевидцем. Рисунок остается предметом весьма ученой дискуссии, и Эндрю Гурр выражается очень осторожно, когда говорит, что отдельные его детали можно назвать спорными. Де Витт посетил и с восхищением описал четыре театра: «Розу», «Театр», «Куртину» и «Лебедь». Наибольшее впечатление на него произвели два театра Саут-Банка: «Роза» и «Лебедь», в особенности последний — самый, по его словам, большой, вмещавший три тысячи зрителей. Отдельного упоминания де Витта удостоились поддерживавшие сцену колонны, искусно раскрашенные под мрамор.

Современная копия «Глобуса» в Банксайде, существованием которой мы прежде всего обязаны выдающимся усилиям покойного Сэма Уонамейкера[44], была построена с учетом всего, что известно о «Розе». Специалисты не решаются назвать копию абсолютно достоверной, но это интересная и жизнеспособная сценическая площадка. Похоже, что в целом она соответствует идее оригинала и позволяет прикоснуться к давно позабытому опыту зрительского соучастия, привычному для основателей исторического «Глобуса», но полностью утраченному после того, как театры укрылись за аркой просцениума. Впрочем, нам никогда уже не окунуться в атмосферу, наполнявшую эти необычайные здания, огромные и роскошные, убранные ярко до безвкусицы, наподобие наших кинотеатров 1930-х годов.

Что творилось за кулисами этих знаменитых елизаветинских театров? Об этом подробнее, чем в большинстве других источников, говорится в дневнике Филипа Хенсло, владельца «Розы», а позже, с 1614 года, и другого театра в Саут-Банке — «Надежды», который предназначался как для травли медведей, так и для постановки пьес. Хенсло не только управлял театрами, но и держал бордель, спекулировал недвижимостью и давал деньги в рост. Пожалуй, точнее всего было бы назвать его предприимчивым дельцом. Под началом Хенсло в «Розе» выступала труппа «Слуги лорда-адмирала», пока популярность появившегося поблизости «Глобуса» не вынудила владельца подыскать другое место. Он выстроил новый театр, «Фортуну», на северном берегу реки, на приличном расстоянии от конкурентов из Саут-Уорка. Здание «Фортуны» было скорее прямоугольным[45] в плане, чем многоугольным, но контракт на его постройку, сохранившийся до наших дней, свидетельствует о том, что в общих чертах здание копировало «Глобус» — лучший пример для подражания, как думалось нашему проницательному дельцу.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.