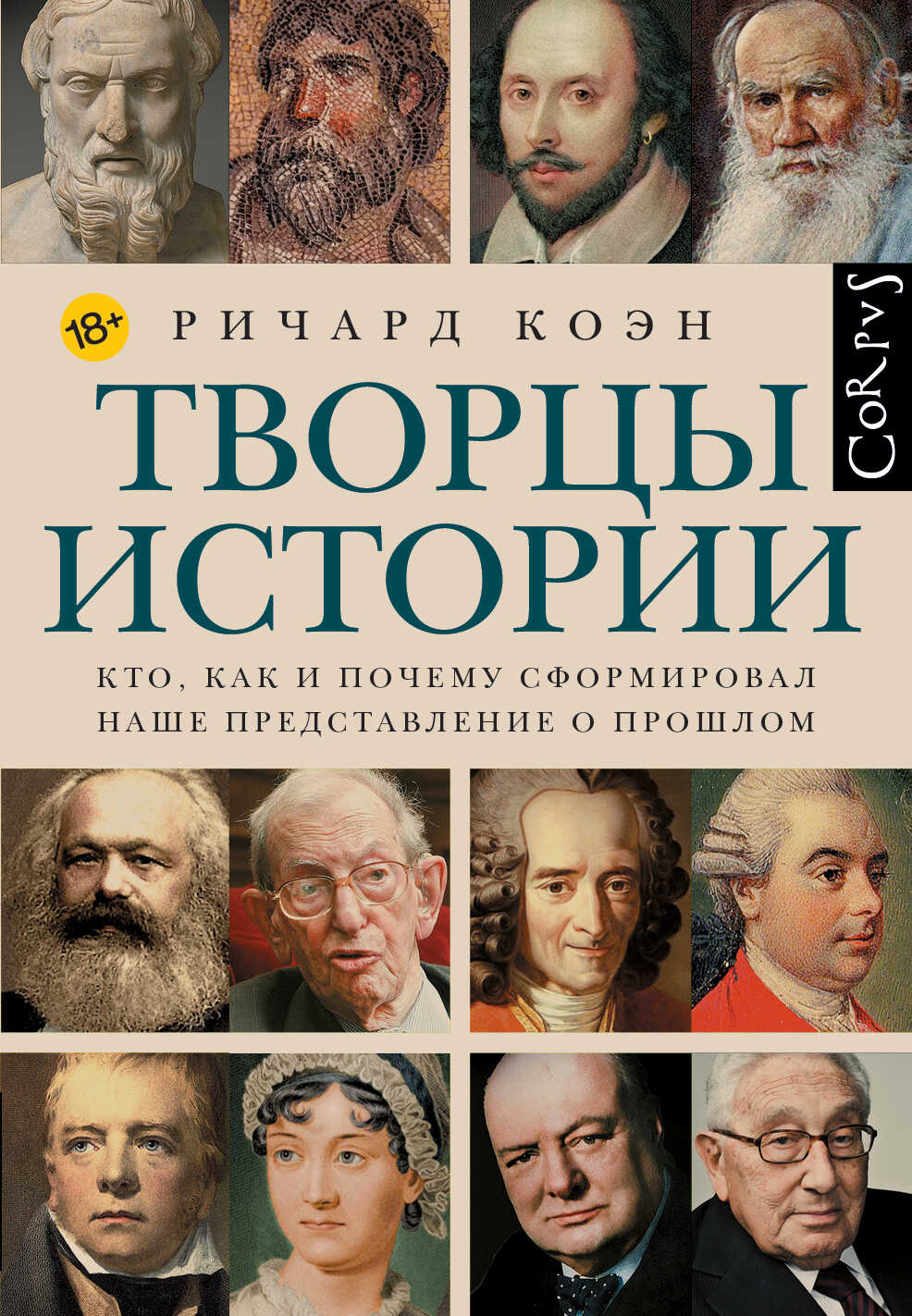

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн Страница 33

- Категория: Разная литература / Зарубежная образовательная литература

- Автор: Ричард Коэн

- Страниц: 237

- Добавлено: 2025-07-04 13:34:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн» бесплатно полную версию:Монументальный свод Ричарда Коэна, описавшего пути развития историографии за четыре тысячелетия, убедительно показывает нерасторжимую связь личных судеб людей, оказавших заметное влияние на наши сегодняшние представления о прошлом, с той картиной исторического процесса, которую они создавали. Автор прослеживает эту фундаментальную закономерность от зарождения исторического сознания в античности до современных исторических сериалов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом - Ричард Коэн читать онлайн бесплатно

Большая доля того, что приписывается ранним мусульманским авторам, вышло не из‐под их собственного пера. Славу ученых измеряли количеством использованных во время занятия чернильниц (оно доходило до тысячи). Ученики записывали беседы и с разрешения учителей (или без оного) публиковали в виде книг. Изустная передача сохраняла первостепенное значение, и в итоге историки полагались на иснад – цепочку отсылок к авторитетам. Ее начало можно было проследить до первых очевидцев: от них сведения передавались финальному рассказчику чередой посредников. То есть повторение, повторение и еще раз повторение.

Даже когда составление письменных текстов перестало быть уделом избранных, относились к ним часто без особого почтения. Кое-кто из визирей считал, что правителю не стоит читать исторические книги именно потому, что оттуда он может что‐нибудь узнать. Записывание прошлого не могло тягаться с дисциплинами, составлявшими ядро исламской науки, – арабским языком и грамматикой, необходимыми для понимания священных текстов, геометрией и астрономией, нужными, чтобы определять направление Мекки и время молитв.

После 610 года устная передача традиции продолжала доминировать примерно до 730‐го, но потом стала складываться новая культура: события начали датировать, хотя документальные материалы пока еще не архивировались. Хронисты перечисляли, кто с кем и где воевал, и чем полнее был рассказ, тем лучше. Уже халиф Усман ибн Аффан (570‐е – 656) – один из первых сподвижников Мухаммеда и дважды его зять – повелел кодифицировать Коран. Это дало импульс развитию арабской каллиграфии, позднее сделавшейся главной в мусульманском мире формой художественного выражения.

Во второй период (примерно с 730 по 830 год) формировалась традиция письменной истории. Чейз Робинсон, крупнейший историк ислама, рассказывает о “взывоподобном развитии историографии”, когда один Багдад в неделю производил больше исторических сочинений, чем вся Франция или Германия за год. Рассказывают, что великий писатель IX века Абу Усман Амр ибн Бахр аль-Джахиз (“Пучеглазый”), в старости парализованный, был раздавлен своими книгами, а один вельможа в X веке отказался от должности, поскольку для перевозки его библиотеки понадобилось бы четыреста верблюдов (и это лишь богословские труды!).

Пусть Коран и не историческая книга, но, как отметил Тариф Халиди, он одержим прошлым[196]. И политическая борьба между ранними мусульманскими сообществами служила мощным стимулом для развития историографии, “поскольку многие из первых исламских групп искали подтверждения своим взглядам в исторических прецедентах”. Основание Багдада (заложен 30 июля 762 года) стало символическим моментом арабской истории: книги стали сочинять не только для декламации, но и для чтения. Не прошло и двух столетий, как в восточной части города уже процветали сотни книжных лавок. Теперь история была не только хранилищем минувших событий, но и дирижером религиозного обучения, диктуя, что людям нужно помнить о прошлом. Уже в IX веке искусство биографии сводилось к выборочному перечислению “блистательных подвигов”, “выдающихся талантов” и “добродетелей”, поскольку задачей авторов было не понять своих героев (как правило, великих воинов, халифов и правоведов), а представить их образцовыми воинами Аллаха. Выражение китаб аль-и’тибар, “жизнеописание”, переводится как “книга назидания”.

Историография, таким образом, тесно связана с возвышением ислама. За два долгих поколения политический и религиозный ландшафт Средиземноморья изменился, скромные кочевники-арабы оказались хозяевами богатейших областей Персии и Византии. Арабский язык, сделавшись престижным языком науки, стал еще и языком историографии. Процесс шел неравномерно: в Испании, например, эта новая форма создания письменных текстов возникла лет на сто позже, чем на территориях Плодородного полумесяца. Кроме того, тогда как древнегреческие и древнеримские историки придавали наибольшую ценность устным свидетельствам о текущих событиях, первые мусульманские историки полагались на устные предания о прошлом. Писать же о современности считалось вызывающим и неуместным.

Возможно, они расставляли приоритеты вынужденно – от IX века сохранилось очень немного рукописей, будь то на бумаге или пергаменте. Помимо естественного разложения во влажном климате многих стран Ближнего и Среднего Востока (бумага дешевле пергамента и папируса, с ней проще обращаться, но зато она и менее прочна), им грозили и другие опасности: в годы становления ислама, когда формировались институты, рукописи часто перевозили с места на место, крали либо уничтожали (случайно и намеренно). Например, в XI веке воины, разозленные задержкой жалованья, систематически разоряли каирские библиотеки.

Какого бы прогресса ни добивались отдельные мусульманские страны, исламское мировоззрение продолжало доминировать. По словам арабиста Д. С. Марголиуса, “разные пути подобны нитям, каждая из которых призвана укрепить веревку”[197]. Первопричиной всех событий считали волю Аллаха, а его орудиями – поступки избранных лиц. Неудивительно, что чуть ли не до середины XV века историографы происходили в основном из привилегированных семей, то есть примерно из той же среды, что представители религиозной элиты, правоведы, придворные и чиновники. Мусульманские историки мало что рассказывают об обществе за пределами его верхушки, еще меньше – о простом сельском населении. В персидском варианте великого сборника сказок “Тысячи и одной ночи” основные персонажи превратились в багдадцев[198].

Прославленный немецкий ориенталист Генрих Фердинанд Вюстенфельд (1808–1899), стараясь составить как можно более полный перечень арабских историков первого тысячелетия существования ислама, включил в него пятьсот девяносто имен. Многих он наверняка не упомянул. В списке есть не менее дюжины заметных фигур VIII–IX веков. Особенно интересен умерший в 892 году Абуль-Хасан Ахмад ибн Йахйа ибн Джабир ибн Дауд аль-Балазури, автор “Книги завоевания стран”, – свое прозвище аль-Балазури он будто бы получил за пристрастие к зельям из растения птицесерд, якобы улучшающего память, которые употреблял в таких количествах, что в итоге его бросила жена. Но возвышается над всеми Абу-Джафар Мухаммед ибн-Джарир ибн-Язид ат-Табари.

Ат-Табари (839–923) был всесторонне образованным человеком и все свои работы (о религии, поэзии, грамматике, лексикографии, этике, медицине и математике) написал по‐арабски. Утверждают, что ат-Табари был высоким, худым, смуглым, большеглазым, и хотя не красил бороду и волосы, они, как рассказывают, не седели до самой смерти (в возрасте восьмидесяти пяти лет). У ат-Табари был красивый голос, он прекрасно декламировал и был, вероятно, не женат. Человек остроумный и учтивый, ат-Табари заботился о своем здоровье, не ел красного мяса, жиров и некоторых других продуктов, а когда заболевал, лечил себя самостоятельно – к удивленному одобрению устранившихся врачей.

Родился ат-Табари зимой 838/9 года в городе Амуле, в Табаристане, на севере Ирана. Почти сразу же, как ат-Табари научился читать, он познакомился с доисламской и ранней исламской историей, а к семи годам якобы уже знал наизусть Коран. Два года спустя отцу ат-Табари приснилось, что сын предстал перед Мухаммедом и бросал в пророка камни из сумки. В этом отец неожиданно увидел знак, что мальчик сделается большим знатоком Корана, и с

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.