Русская Арктика: лед, кровь и пламя - Светлана Геннадьевна Самченко Страница 55

- Категория: Разная литература / Военное

- Автор: Светлана Геннадьевна Самченко

- Страниц: 72

- Добавлено: 2025-07-10 09:11:06

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Русская Арктика: лед, кровь и пламя - Светлана Геннадьевна Самченко краткое содержание

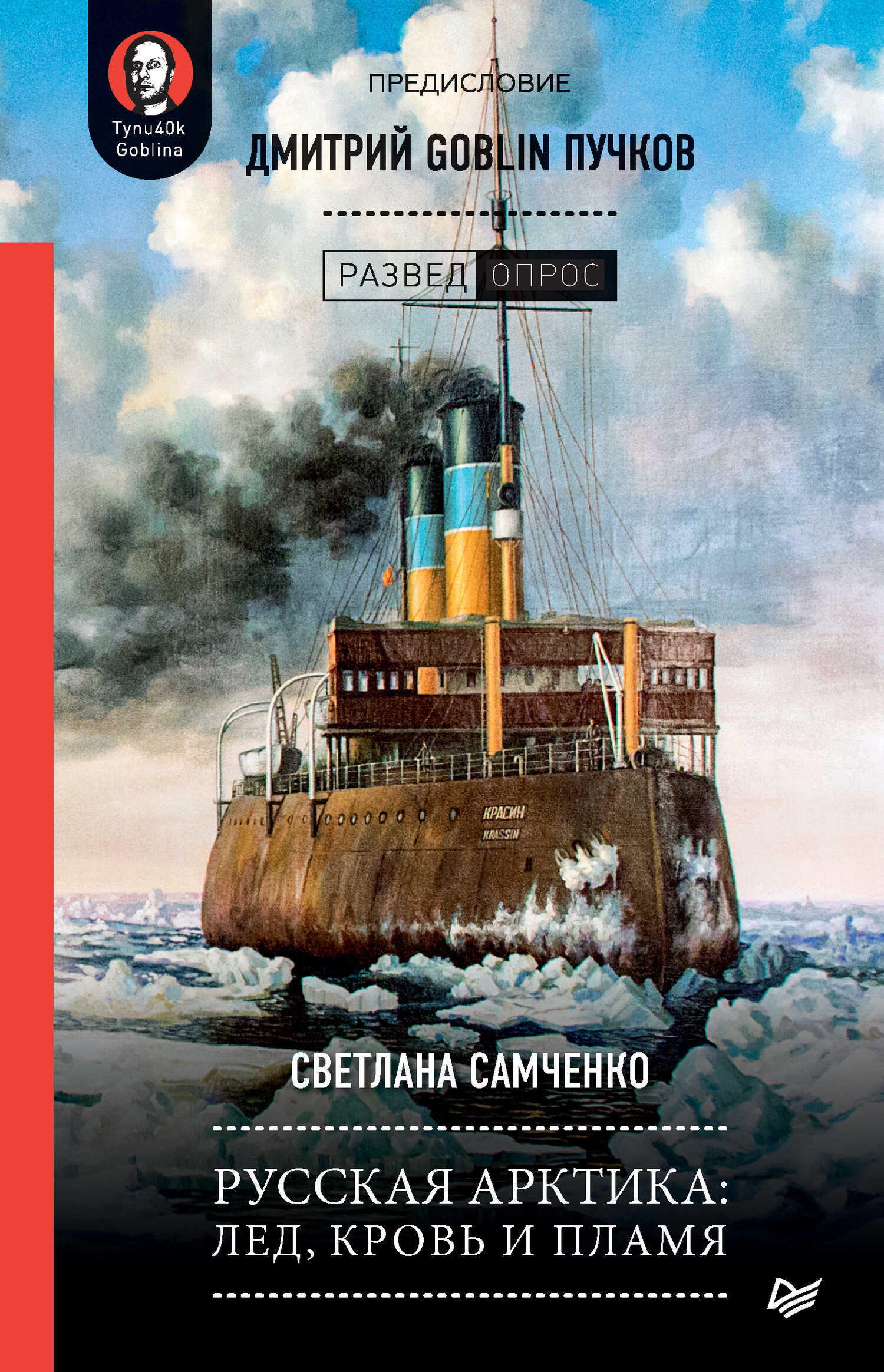

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русская Арктика: лед, кровь и пламя - Светлана Геннадьевна Самченко» бесплатно полную версию:Известный военный историк Светлана Самченко в книге «Русская Арктика: лед, кровь и пламя» рассказывает о кораблях, бороздивших просторы Арктики, об их создании, конструкции и великих открытиях, которые совершались на первых деревянных шхунах, а затем и на атомных ледоколах. «Заря», «Алмаз», «Ермак», «Арктика» – корабли неординарной конструкции и судьбы, бывшие участники войн, которым предстояло последнее сражение – с километровыми льдами Арктики. Работа с архивными источниками, встречи с моряками, очевидцами тех событий и их потомками, изучение чертежей и схем позволили автору провести глубокий анализ освоения Русской Арктики рубежа XIX–XX веков.

Русская Арктика: лед, кровь и пламя - Светлана Геннадьевна Самченко читать онлайн бесплатно

И ледорез, посоветовавшись с берегом, предпочел заняться брошенными пароходами – в конце концов, надо же их выручать… А «Минин» еще несколько дней проплутал в разводьях, опасаясь преследования, и в конце концов уполз в свою вожделенную Норвегию.

Генерал Миллер в эмиграции дожил до 70 лет. И до конца жизни боялся, что ему отомстят – не красные чекисты, так кто-нибудь из рабочих, потерявших близких во время стрельбы в Архангельском порту, или из моряков, чудом уцелевших на брошенных во льдах пароходах…

«Русанову», «Сибирякову» и «Таймыру» по донесению «Канады» прислали из Архангельска угля. За жизнь экипажей этих кораблей можно было уже не беспокоиться. А вот куда, скажите на милость, подевалась злосчастная «Ярославна»?

Искать ее пришлось все тому же ледорезу «Канада». И он ее нашел – к концу марта, правда, в совершенно истрепанном ледовыми штормами виде и с экипажем, месяц впроголодь прожившим во льдах. Дрейфуя без угля («Минин» и эту дурочку на топливо ограбил), команда «Ярославны» успела, во-первых, поголовно поморозиться и заболеть, а во-вторых, сорок раз раскаяться по поводу решения бежать с каким-то подлым ледоколом за границу…

Вынужденная растягивать жалкие остатки топлива на обогрев единственного жилого кубрика, «Ярославна» очень быстро пересмотрела свои политические позиции. Видите ли, читатель, иногда приполярная пурга и по три сухаря в день на брата очень способствуют развитию левых взглядов в экипаже. Когда ледорез нашел яхту, он так и доложил в Архангельск:

«На подходах к острову Моржовец нашел брошенную во льдах “Ярославну”. Белых на яхте не было, все наши, только худые и цинготные. Кто был из офицерья, 20 февраля перебрались на “Козьму Минина” и бежали на нем за границу, а оставшиеся все говорят, что за Советскую власть».

Не один «Минин» пытался в ту пору покинуть Россию. В апреле 1920 года ледорез «Канада», простите, вспомогательный крейсер красной Беломорской флотилии, переименованный в новой революционной традиции в «III Интернационал», вышел в море на поиски очередного беглого ледокола – «Соловья Будимировича». «Соловей» убежать-то убежал, а в Карском море оказались такие плотные льды, что застрял он там намертво.

Ледорез его благополучно нашел. И очень вовремя: команда «Соловья» находилась уже в крайней степени истощения, кое-кто даже гангрену от обморожения нажить успел… И снова холод и голод успешно поспособствовали смене политических взглядов у экипажа и пассажиров беглого парохода: все как один согласились вернуться в Советскую Россию и принять гражданство новой республики. «III Интернационал» зацепил беднягу на буксир и отволок в Архангельск. Позже «Соловей Будимирович» прославился в советских арктических экспедициях под именем «Малыгин». Вот уж воистину «генерал Мороз» – не только отличный стратег, но и блестящий агитатор…

В июне 1921 года ледорез был демобилизован. Трехдюймовую артиллерию сняли, корабль передали под флаг Министерства морского транспорта. И снова переименовали… Почему? А вы попробуйте набрать флажным сигналом или морзянкой этот самый «Третий Интернационал»! Это же не позывной, а смерть сигнальщику и радисту, вместе взятым…

Согласно традициям северных морей, ледоколы и ледокольные пароходы, использующиеся для проводки транспортных кораблей и участвующие в экспедиционной деятельности, нередко получают имена в честь героических первопроходцев и исследователей. Вот и бывший канадский ледорез был теперь записан в реестры как «Ф. Литке» – в честь известного мореплавателя и географа, президента Российской академии наук, адмирала полярных морей Федора Петровича Литке. В ту пору не очень-то приветствовались во флоте имена в честь царских генералов и адмиралов. Но здесь было сделано исключение. Тем более что адмирал Литке преставился еще в 1882 году и, стало быть, участием в контрреволюционной деятельности засветиться никак не мог.

В процессе службы Минтрансу «Литке» совершил так называемую малую кругосветку: из северных вод сначала перебрался на Балтику, оттуда после ледовой навигации ушел вокруг всей Европы в Черное море. Потом – через три океана – был направлен на Дальний Восток, а оттуда Северным морским путем вернулся в Архангельск. В 1929 году ледорез совершил рискованный для корабля этого типа поход – для уточнения карт и обеспечения спасения полярной экспедиции, за что получил ни много ни мало орден Трудового Красного Знамени.

Там было где заработать орден. Группа полярников на острове Геральд в ходе экспедиции исчерпала запасы. А надо сказать, что остров этот весьма и весьма труднодоступен как для флота, так и для авиации: он лежит в 70 милях севернее острова Врангеля и представляет собой скалистый участок суши маленькой площади и большой пересеченности. Ни причал устроить, ни летное поле расчистить негде. Единственный участок более или менее ровного побережья находится с северо-западной стороны, где море раскрошило скалы и образовало небольшой тюлений пляжик площадью всего около 11 квадратных километров. Но и туда на самолете не сядешь – есть зыбуны… Остров необитаем. Но в довоенные времена на нем регулярно бывали геологи и метеорологи, добиравшиеся туда на лыжах по льду с ледокола или на байдарах по разводьям. Крупных кораблей у берега здесь доселе не видели – опасно: если сам остров состоит из группы базальтовых горок, то и на подходах к нему как пить дать будет полно скальных банок, только и «ждущих» днища какого-нибудь мимохожего разгильдяя…

«Литке» снял экспедицию без применения дополнительных плавсредств и пеших переходов. То есть сам пробился через лед к тюленьему лежбищу, найдя, по сути дела, единственный более или менее приемлемый путь между каменных мелей. Риск? Конечно. Но экспедиция была спасена. Позже многоопытный полярный капитан М. Н. Николаев писал, что «нормальный» ледокол точно сел бы здесь на мель – чтобы благополучно преодолеть крученый фарватер, нужна маневренность «Литке».

На обратном пути, уже с экспедицией на борту, ледорез попал в ледовый затор, который с ходу преодолеть не удалось. Чтобы сберечь топливо, «Литке» две недели дрейфовал в ожидании более или менее сносной погоды: синоптики обещали усиление ветра, а это могло бы поломать льды. Наконец, ему с большим трудом удалось выбраться – в иные дни дальность дневного «перехода» составляла всего 200 метров! Тем не менее полярники были в конце концов доставлены на Большую землю.

Зима 1931 года выдалась в северных водах слишком суровой даже для привычного к холодам здешнего населения. Карское море «встало» намертво под метровыми льдами. И в этих условиях скромник-ледорез, совершенно, казалось бы, не предназначенный для борьбы с таким «сплошняком», ухитрился как-то

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.