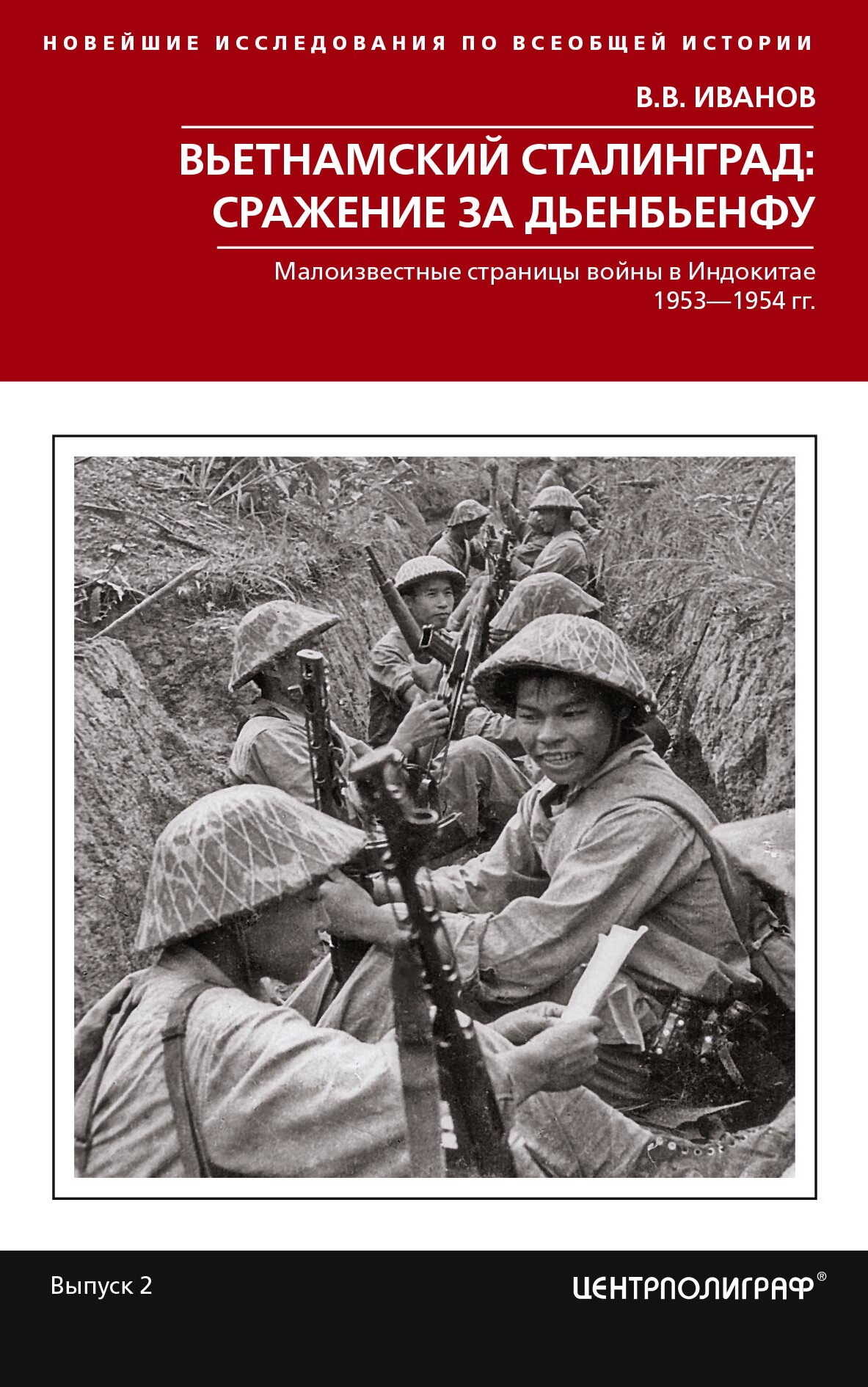

Вьетнамский Сталинград: сражение за Дьенбьенфу. Малоизвестные страницы войны в Индокитае. 1953— 1954 - Валерий Владимирович Иванов Страница 29

- Категория: Разная литература / Военное

- Автор: Валерий Владимирович Иванов

- Страниц: 91

- Добавлено: 2025-07-13 09:15:00

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Вьетнамский Сталинград: сражение за Дьенбьенфу. Малоизвестные страницы войны в Индокитае. 1953— 1954 - Валерий Владимирович Иванов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Вьетнамский Сталинград: сражение за Дьенбьенфу. Малоизвестные страницы войны в Индокитае. 1953— 1954 - Валерий Владимирович Иванов» бесплатно полную версию:Книга кандидата исторических наук В.В. Иванова посвящена анализу основных этапов и результатов одного из самых масштабных сражений колониальной войны Франции в Индокитае 1946— 1954 гг. – битвы за Дьенбьенфу, завершению которой исполнилось 70 лет. Автор рассмотрел процесс подготовки войск французского экспедиционного корпуса и Вьетнамской народной армии к сражению за контроль над Северо-Западным Вьетнамом и Верхним Лаосом. Основное содержание работы посвящено характеристике хода противостояния колониальным войскам в течение зимы 1953/54 г., этапам сражения за Дьенбьенфу (март—май 1954 г.), его результатам. Автор уделил внимание анализу различных аспектов комплектования, боевой и политической подготовки личного состава и материально-технического обеспечения Вьетнамской народной армии. Кроме того, в книге отдельно представлен всесторонний анализ ряда аспектов участия формирований Иностранного легиона Франции в сражении за Дьенбьенфу. Особое внимание автором уделено международным вопросам рассматриваемого периода. В первую очередь это относится к политике США и Великобритании во Вьетнаме в начале 1950-х гг., сотрудничеству ДРВ и КНР, а также влиянию сражения за Дьенбьенфу на процесс завершения колониальной войны в Индокитае.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Вьетнамский Сталинград: сражение за Дьенбьенфу. Малоизвестные страницы войны в Индокитае. 1953— 1954 - Валерий Владимирович Иванов читать онлайн бесплатно

Штурм опорных пунктов «Беатрис», «Габриэль», «Анна-Мария» начался в 17.00 13 марта 1954 г. Время для атаки было выбрано не случайно. Это позволяло артиллеристам ВНА обстреливать позиции противника при дневном свете, в то время как наступление пехоты прикрыли бы вечерние сумерки. На 13 марта приходилось новолуние. Это делало ночь достаточно темной, но не настолько, чтобы атакующие не могли координировать свои действия.

В штурме планировалось участие шести батальонов из 141-го и 219-го полков 312-й дивизии ВНА, сосредоточенных в три колонны по два батальона. Огневую поддержку пехоты обеспечивали 105-мм и 75-мм гаубицы, 120-мм и 82-мм минометы. Общее командование над действиями войск ВНА осуществлял будущий генерал армии Хоанг Ван Тхай.

Колонизаторы знали день, приблизительное время и направление вражеской атаки благодаря радиоперехватам. Кроме того, за несколько часов до планируемого начала наступления французы обнаружили штурмовые группы вьетнамцев в 200 м, а на некоторых участках всего в 50 м, от своих позиций. Тем не менее никаких мер по противодействию противнику ни командованием «Беатрис», ни штабом Д’Кастри не предпринималось.

Французы были убеждены, что вьетнамцы предпримут атаку только в ночное время. Кроме того, они считали, что нападение назначено на 15 марта, но никак не 13 марта. Очевидно, вьетнамцы, догадавшиеся, что противник «прослушивает» их радиопереговоры, сообщили ложные сроки. Кроме того, дезинформация могла поступить через тайских торговцев, которые частенько наведывались в Дьенбьенфу. Таким образом, бой начался раньше предполагаемого срока, застав колонизаторов врасплох.

Внезапно артиллерия ВНА массированным и прицельным огнем уничтожила огневые позиции французских орудий, командные пункты, склады горючего и боеприпасов. В первую очередь это относилось к опорным пунктам «Габриэль», «Беатрис», «Анна-Мария».

Западноевропейские журналисты, находившиеся на «Беатрис», так описывали пережитый артобстрел: «Земля дрожала, как при землетрясении, земляной дождь пролился на траншеи и убежища. В результате взрывов снарядов многие перекрытия рухнули, подобно кораблям, которые разломились пополам и пошли на дно. Все огни погасли. Лейтенант-полковник Лангер поспешно надел мундир и пробормотал: „Вьетнамские войска начали движение, раздаются взрывы тяжелой артиллерии…“ Штабные офицеры, с факелами в руках, бросились на командные пункты и начали устанавливать радиотелефонные контакты с другими объектами. „Беатрис“ подвергся сильной атаке. Едва они положили трубки, как в потолок командного пункта попал снаряд, но не взорвался. Лейтенант-полковник Лангер и его заместители чудом уцелели. Прямая телефонная связь с полковником Д’Кастри была нарушена. Град снарядов обрушился на траншеи и блокгаузы в „Беатрис“ и постепенно превратился в большие пожары. Базу затянуло дымом»213.

В 17.00 штурмовые колонны 312-й дивизии ВНА атаковали «Беатрис». Вьетнамская артиллерия продолжала обстрел позиций противника. В 18.30 снаряды угодили прямо в командный пункт «Беатрис». Эти попадания стали фатальными для французов.

Командир гарнизона майор П. Пего погиб вместе с офицерами своего штаба. Чуть позже был убит лейтенант-полковник Ж. Гоше – командир северного сектора обороны Дьенбьенфу, непосредственный начальник Пего214. Фактически, «Беатрис» оказался обезглавленным. Очень скоро каждая из трех рот гарнизона была вынуждена сражаться самостоятельно.

Артобстрел продолжался, даже когда штурмовые колонны были в непосредственной близости от рубежей противника. По свидетельству унтер-офицера Кубяка, выжившего после этого боя: «Обстрел был настолько ожесточенным, что мы поверили, будто наступил конец света и что опорный пункт „Беатрис“ разнесло в пыль. Все вокруг лежали убитые и раненые. Каждый был потрясен и спрашивал себя – где Вьетминь нашел так много орудий и каким образом они перетащили их через такие высокие горы»215.

К полуночи 13–14 марта опорный пункт был взят вьетнамцами. Обе стороны понесли значительные потери. Согласно одному источнику, погибло 400 из 500 защитников «Беатрис». По другим данным, потери составили 332 чел. убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Урон ВНА был значительно больше – 1800 человек убитыми и тяжелоранеными216.

По мнению ряда исследователей, основной причиной столь высоких потерь в личном составе штурмовых подразделений ВНА стало широкое использование ими тактики массированных атак – «человеческие волны». Указанный прием рекомендовали военные советники НОАК- В 1951 г. применение этой тактической разработки привело к серьезному урону в частях ВНА в ходе боев в дельте р. Красная217.

Сложилось неправильное впечатление, что основное содержание наступления «человеческими волнами» сводилось к атаке объекта обороны многочисленными стрелковыми цепями пехоты. В этой связи он требует более детального рассмотрения. Западные исследователи объясняют использование атак «человеческими волнами» рядом следующих факторов.

1. Традиционно равнодушное отношение политического руководства и военного командования тоталитарного государства к судьбе личного состава. Аналогичная тенденция отмечалась и в советской Красной армии в период Великой Отечественной войны, и в императорской армии Японии.

2. Влияние коммунистической идеологии, призывавшей бойцов и командиров стойко переносить любые трудности и лишения, быть готовыми к самопожертвованию во имя великой цели – освобождения Родины от французских колонизаторов. Следовательно, солдаты-фанатики, воспитанные в духе безграничной преданности ПТВ, были готовы безоговорочно выполнить любой приказ командования.

3. Жесточайшая дисциплина в ВНА, где любой проступок карался весьма жестко, а отказ выполнения приказа грозил виновнику смертью. Следовательно, выделяются три основных критерия: безразличие командования к подчиненным, фанатизм, страх наказания. По мнению ряда американских и европейских исследователей, другими основаниями невозможно объяснить участие в атаках «человеческими волнами» тысяч бойцов, управляемых жестокими командирами посредством сигналов армейских горнов или свистков, беспрекословно штурмовавших укрепленные вражеские позиции.

Для того чтобы ответить на вопрос, насколько неэффективна была атака «человеческой волной», следует проанализировать некоторые важные детали. Данный тактический прием использовался еще древними египтянами или вавилонянами. Спартанцы или афиняне также шли в атаку не врассыпную, а построившись в фалангу. В сражениях с персами сомкнутый строй гоплитов атаковал противника бегом, чтобы как можно быстрее преодолеть пространство, поражаемое стрелами, дротиками и камнями из пращей.

С появлением огнестрельного оружия тактика защиты от колонн атакующих врагов несколько изменилась. Наступающего противника встречали залпами, ведя огонь шеренгами, плутонгами. Все зависело от точности ведения огня и степени владения штыком. С принятием на вооружение во второй половине XIX в. нарезных, магазинных винтовок, а потом и митральез положение атакующей стороны стало почти безнадежным. Солдат, идущих в атаку, буквально выкашивали. Поэтому вместо привычных пехотных колонн появились стрелковые цепи. Это на время позволило снизить уровень потерь. Ровно до тех пор, пока не появилось автоматическое оружие – пулеметы.

В сражениях Первой мировой войны все армии-участницы несли огромный урон при ведении наступательных операций. Причем это случалось независимо от того, как они наступали – стрелковыми цепями или малыми группами. В результате все воюющие стороны стали активно обзаводиться ручным автоматическим оружием, совершенствовать оборонительные позиции, систему заграждений (минные поля, «волчьи ямы», колючая проволока в 10 колов под током высокого напряжения, спираль Бруно).

Тем не менее

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.