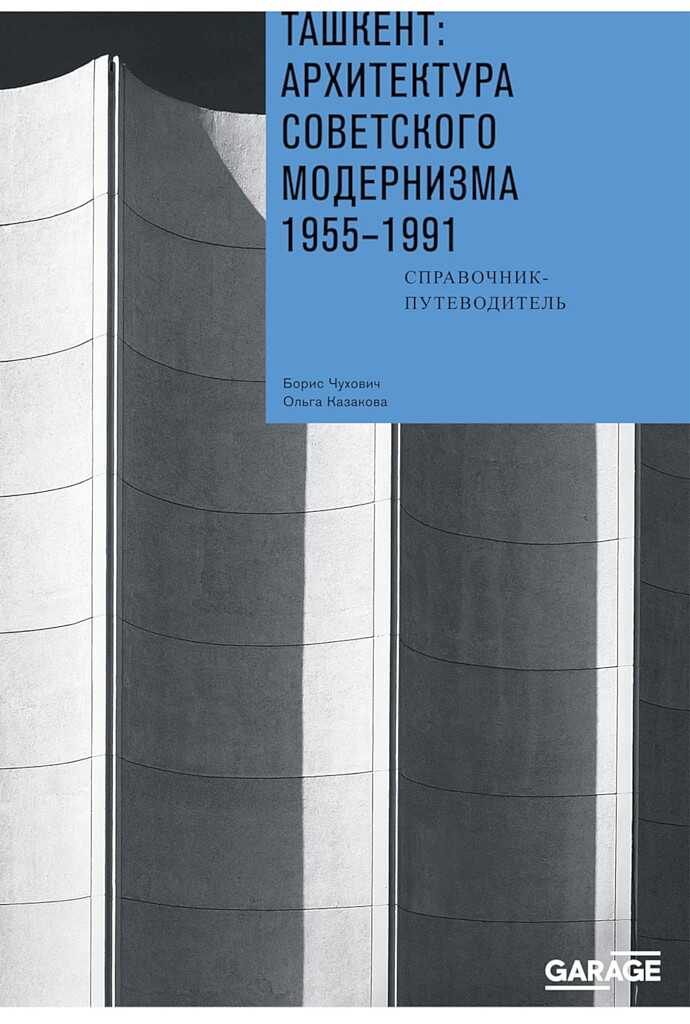

Ташкент: архитектура советского модернизма, 1955–1991. Справочник-путеводитель - Борис Чухович Страница 39

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Борис Чухович

- Страниц: 151

- Добавлено: 2025-10-27 09:07:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Ташкент: архитектура советского модернизма, 1955–1991. Справочник-путеводитель - Борис Чухович краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Ташкент: архитектура советского модернизма, 1955–1991. Справочник-путеводитель - Борис Чухович» бесплатно полную версию:Ташкент, четвертый мегаполис СССР и крупнейший город Средней Азии, стал местом для масштабных модернистских комплексов. Градостроители решили создать новую столицу не рядом с историческим центром, а на его месте.

Однако не в меньшей мере, чем размеры города, к этому вели политические решения. По замыслу союзных властей, поддержанному республиканской элитой, Ташкенту предстояло стать «столицей Советского Востока», которая служила бы привлекательной витриной социализма в глазах представителей стран Движения неприсоединения. Это обусловило требования к архитектуре города, которые не предъявлялись ни одному другому городу СССР: с одной стороны, столица Узбекистана должна была сохранить южные или, в восприятии поздних советских поколений, «восточные» черты, а с другой — обладать динамичным и современным обликом на фоне древних столиц Средней Азии, в особенности Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.

Следуя этим императивам, ташкентские градостроители задумали воздвигнуть новую модернистскую столицу не рядом с центром города с тысячелетней историей, а на его месте. Такой замысел предопределил урбанистические решения, а также типологию и характер наиболее важных зданий Ташкента 1960–1980-х годов. Рассказывая о полусотне ташкентских модернистских построек, авторы прослеживают общую эволюцию городской архитектуры, представляют ее протагонистов и различные, порой конфликтные, культурные контексты, в которых возникли впечатляющие сооружения одной из наиболее своеобразных столиц модернизма в СССР.

Ташкент: архитектура советского модернизма, 1955–1991. Справочник-путеводитель - Борис Чухович читать онлайн бесплатно

Борис Чухович

14. МУЗЕЙ ЛЕНИНА 1968–1970

АРХИТЕКТОРЫ Е. РОЗАНОВ, В. ШЕСТОПАЛОВ

ИНЖЕНЕРЫ В. КРИЧЕВСКИЙ, И. ЛЕНТОЧНИКОВ

ПРОСПЕКТ ШАРАФА РАШИДОВА, 3.

ПЛОЩАДЬ МУСТАКИЛЛИКЗдание, сохранившее отпечаток «шестидесятничества» с его романтическим вызовом закону всемирного тяготения, также предварило консервативный разворот последних советских десятилетий к поискам современных аналогов храмового зодчества. Его программная орнаментальность обозначила рамки нового понимания «национальной архитектуры»

Столетний юбилей Ленина отмечали с размахом во всем Советском Союзе, и столица Узбекистана не была исключением. В течение предъюбилейного года «Правда Востока» вела рубрику «Этот день в жизни Ленина», благодаря которой ташкентцы могли в ежевечернем режиме сверять свою рутинную повседневность с великими свершениями вождя. Перед выходными в той же газете на объемных разворотах выходили «Ленинские пятницы»: предполагалось, что в дни отдыха трудящиеся будут детально осваивать отдельные страницы ленинианы, как, например, «Ленин и женщины Востока», «Ленин и культурная революция» и т. д. Кампания шла по нарастающей, и 22 апреля 1970 года сулило стране апофеоз празднеств, равного которому она еще не видела.

Юбилейный год давал руководству республик и городов повод просить дополнительное финансирование на «достойную встречу» столетия вождя. Подобно другим советским столицам, Ташкенту удалось пролоббировать строительство к знаменательной дате нескольких объектов. Среди них были, бульвар{15}, которому присвоили имя юбиляра, и, конечно, музей Ленина[207].

Макет с барельефом Ленина на фасаде. 1968

Макет с открытым верхним этажом и атриумом. 1968

Для ташкентского архитектурного сообщества строительство музея стало экспромтом. На эскизах центра Ташкента 1964–1967 годов никакого музея не было, но уже зимой 1968 года, после специального постановления ЦК КП Узбекистана и Совета министров республики, для него нашли площадку напротив бывшего Дворца великого князя Николая Константиновича Романова, в январе началось проектирование[208], в мае макет был представлен в Ташкенте[209]. Начавшись в 1968 году, в апреле 1970-го строительство было полностью завершено. Скорость принятия решений имела, однако, свою цену. Проектирование Музея Ленина было осуществлено без творческой состязательности, характеризовавшей проекты других ответственных общественных сооружений 1960-х годов: Панорамного кинотеатра{2}, ЦК КП Узбекистана{3}, генплана центра города, площади имени Ленина{12} и Верховного совета УзССР. Почему престижный заказ сразу делегировали московскому ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, доподлинно неизвестно.

Строительство шло в две смены. Помимо ташкентцев, к нему были привлечены монтажники управления «Сибстальконструкция» и специалисты союзного Министерства монтажных и специальных строительных работ, в первой половине 1969 года завершившие монтаж металлического каркаса, а также московский строительный поезд № 901[210]. Несмотря на рекордную скорость, стройка характеризовалась впечатляющим качеством работ.

ТИПОЛОГИЯ

Поскольку до середины 1960-х годов музеи Ленина располагались в исторических зданиях, ташкентскому сооружению, как и возводившемуся одновременно с ним Ленинскому мемориалу в Ульяновске, предстояло стать точкой отсчета для новых музеев, посвященных основателю СССР, которые затем будут построены в других городах страны. Фактически речь шла о создании совершенно новой типологии: тесная связь с господствующей идеологией и общественными практиками выделяли музеи Ленина на фоне других музейных институций страны. Неудивительно, что сооружения, посвященные фигуре Ленина, в полной мере воспроизводили противоречивость доктрины, называемой в позднем СССР «марксизмом-ленинизмом». Они сочетали в себе функции научного архива, исследовательской лаборатории, инновационного экспозиционного центра и одновременно — квазирелигиозного «святилища».

Эскиз атриума Музея Ленина. 1968

Ташкентский музей был возведен напротив Дворца пионеров имени Ленина, рядом с площадью имени Ленина и бульваром имени Ленина, между улицами Ленина, Ленинградской и проспектом Ленина. Через семь лет после его открытия неподалеку появится станция «Площадь имени Ленина» Ташкентского метрополитена имени Ленина. Бесконечное воспроизведение одного и того же имени на одном пятачке городской территории регенерировало место культа, утраченное главной площадью республики после разрушения здесь в 1932 году Спасо-Преображенского собора. Корни этого коммунистического поклонения были, однако, многослойны. Если говорить о монотеистической традиции, ее иудейская составляющая, табуировавшая «поминание имени Божьего всуе», и мусульманская, запрещавшая изображения божества, были несовместимыми с культом Ленина, чье имя и изображения заполняли все публичное пространство советских городов. Связи с христианской традицией были более очевидными: подобно мощам святых, тело Ленина было выставлено в мавзолее, его изображения в «красных уголках» ясно ассоциировалось с православными иконами, да и сами коммунисты, начиная с Энгельса, нередко подчеркивали связи коммунизма с идеями и практиками первоначального христианства. Возвращение советского модернизма к идее строительства «новых храмов» было зачастую наполнено ассоциациями с христианским культовым зодчеством — уместно вспомнить многие советские «Дворцы бракосочетаний», крематории, выставочные павильоны и т. д. Однако музей Ленина в Ташкенте не мог ассоциироваться ни с церковью (прошлое Средней Азии было связано с исламом), ни

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.