Книга 2. Война и мир Сталина, 1939–1953. Часть 2. «О дивный новый мир…», 1945–1953 - Андрей Константинович Сорокин Страница 20

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Андрей Константинович Сорокин

- Страниц: 199

- Добавлено: 2025-08-21 16:17:33

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Книга 2. Война и мир Сталина, 1939–1953. Часть 2. «О дивный новый мир…», 1945–1953 - Андрей Константинович Сорокин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга 2. Война и мир Сталина, 1939–1953. Часть 2. «О дивный новый мир…», 1945–1953 - Андрей Константинович Сорокин» бесплатно полную версию:Книга посвящена деятельности И. В. Сталина в 1945–1953 гг., итогом которых стали восстановление экономики, обеспечение обороноспособности страны, прорывные научно-технологические достижения. Несмотря на огромные людские и материальные потери 1941–1945 гг., Советский Союз в условиях холодной войны с Западом расширил сферы своего влияния в Европе и Юго-Восточной Азии и закрепил за собой статус мировой державы, став одним из полюсов биполярного мира.

Консолидация общества, достигнутая в годы Великой Отечественной, психологическая мобилизация и самомобилизация граждан базировались на восприимчивости общественного сознания к социалистическим и патриотическим лозунгам, объяснялись наличием запроса на социальную справедливость, достижение которой многими отождествлялось с курсом сталинского руководства. Важнейшими инструментами управления оставались идеологические кампании и внеэкономическое принуждение. Сталин реализовал мобилизационный потенциал не только созданной им системы управления, но и советского общества в целом, легитимировав свое правление в сознании большинства граждан СССР.

Уход Сталина из жизни подведет черту не только под периодом послевоенного восстановления СССР. Завершится эпоха, существо которой определят его соратники. «Сталинизм» — так в конце 1930-х назвал феномен сталинского правления Л. М. Каганович. Смерть Сталина станет для многих водоразделом, его кончина будет означать и конец сталинизма. Для других советский строй так и останется сталинистским. Смерть Сталина оставит советское руководство один на один с проблемами кризиса развития СССР…

Книга 2. Война и мир Сталина, 1939–1953. Часть 2. «О дивный новый мир…», 1945–1953 - Андрей Константинович Сорокин читать онлайн бесплатно

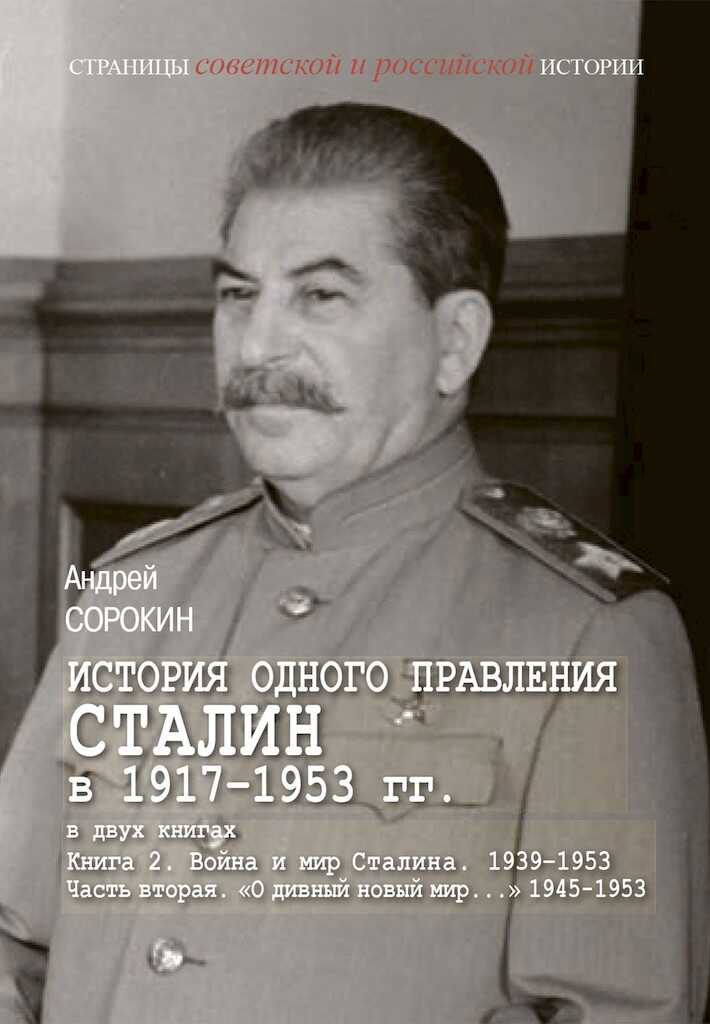

И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и А. Н. Косыгин (сзади) на территории Кремля

1946

[РГАСПИ. Ф. 422. Оп. 1. Д. 402]

«Не повезет», как мы видели, и Международной торговой организации. От участия в ней Сталин отказался, она так и не начала свою деятельность, будучи похоронена руками своих американских инициаторов, которые решат, что согласованные принципы ее функционирования не слишком либеральны и не в должной мере благоприятствуют американскому бизнесу.

«И если мы этого не сделаем, это сделают русские». Еще раз к вопросу о плане Маршалла

Кристаллизацию основных стратагем американской политики в отношении СССР связывают чаще всего, и во многом справедливо, с так называемой длинной телеграммой советника посольства США в Москве Джорджа Кеннана, исполнявшего одно время обязанности временного поверенного в делах США. В этой депеше, которую Кеннан направил в Госдепартамент в феврале 1946 г., в соответствии со своим пониманием вопроса он осветил основы и особенности советского мировоззрения, их проецирование на реальную политику и сделал практические выводы с точки зрения интересов политики США.

Начал свой анализ Кеннан с утверждения о том, что советские лидеры по-прежнему убеждены в том, что «СССР до сих пор пребывает в антагонистическом „капиталистическом окружении“, в котором не может быть обеспечено мирное сосуществование в долгосрочной перспективе».

Не имея возможности подробно изложить даже основные идеи представленного Кеннаном анализа, доступного сегодня читателю для самостоятельного прочтения, сосредоточимся на практических выводах американского дипломата. Подводя итоги своим построениям, Кеннан написал: «В итоге мы имеем политическую силу, которая фанатично верит в то, что с Соединенными Штатами невозможно неизменное сосуществование, что разрушение внутренней гармонии нашего общества является желательным и обязательным, что наш традиционный образ жизни должен быть уничтожен, международный авторитет нашего государства должен быть подорван, и все это ради безопасности советской власти». К сложнейшей задаче «совладать с этой силой» Кеннан призовет «подойти с той же тщательностью и заинтересованностью, что и к решению главных стратегических проблем во время войны, и при необходимости с такими же материальными затратами», «не прибегая к общему военному конфликту». Завершая свою телеграмму, Кеннан довольно точно определил внешнеполитические потребности большинства государств той (и не только той) эпохи: «Мы должны сформулировать и представить на рассмотрение других государств более позитивную и конструктивную картину того, каким мы себе представляем мир в будущем. Недостаточно просто заставить народы следовать нашему примеру в развитии политической деятельности. Многие зарубежные страны, в особенности страны Европы… ищут совета, а не наделения ответственностью. Мы должны быть в состоянии предложить им такую помощь в лучшей мере, чем русские. И если мы этого не сделаем, это сделают русские»[116]. Собственно, именно в этой плоскости и станет разворачиваться противостояние двух систем. Битва за привлекательный образ будущего и подкрепляющие его ресурсы будет длиться на протяжении десятилетий.

Джордж Фрост Кеннан

1947

[Из открытых источников]

Практическое совпадение по времени длинной телеграммы Кеннана и фултонской речи Черчилля, прозвучавшей несколькими днями позднее, точно диагностируют далеко зашедший процесс осмысления западными интеллектуальными элитами, представлявшими мейнстрим политической мысли, контуров того нового политического ландшафта, в котором они обнаружили мир после завершения Второй мировой войны. Дорожная карта, как мы видим, довольно быстро обрела вполне определенные антисоветские очертания. В числе построений Кеннана не может не обратить на себя внимания пространный пассаж, посвященный восприятию им проблемы безопасности своего партнера. «У истоков маниакальной точки зрения Кремля на международные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности», — скажет он. На современном ему этапе главной причиной этого чувства он сочтет «неспособность выдержать сравнение или вхождение в контакт с политическими системами западных стран». Советские лидеры, по мнению Кеннана, «вынуждены были из-за своего прошлого и настоящего выдвигать догму, которая рассматривала внешний мир как злобный, враждебный и грозный, но несущий в себе ростки медленно распространяющейся болезни и обреченный на полное разрушение из-за усиливающихся внутренних катаклизмов. Окончательный смертельный удар будет нанесен этому миру все более могущественным социализмом… Данный тезис несет в себе оправдание роста военной и политической мощи Российского государства, внешней изоляции русского народа, а также постоянному расширению границ российской политической власти, что в целом составляет естественные и инстинктивные убеждения российских правителей. В своей основе это лишь продвижение вперед неустойчивого российского национализма — многовекового движения, в котором понятия наступления и обороны невероятно запутаны». Американский дипломат верно указал на «чувство незащищенности» как важнейшую составляющего политического мышления истеблишмента страны, в которой он находился по долгу службы и историю которой он хорошо знал. Кеннан, однако, в пространстве своего анализа проблемы безопасности СССР представил ее лишь как проблему фобий советских и российских элит, выведя за его пределы вопрос о реальных военных угрозах, с которыми сталкивалась страна его пребывания на протяжении своей истории. В череде этих угроз он вспомнит лишь общее «чувство незащищенности аграрных народов, живущих на обширных открытых территориях по соседству со свирепыми кочевниками». О нашествиях с Запада и их роли в формировании самосознания российских элит Кеннан не упомянет ни разу. Обозначив, пусть и с известной предвзятостью, проблему безопасности Советской России, Кеннан не предложит американскому истеблишменту путей ее решения на путях согласования интересов. Поиск советским правящим классом системных способов обеспечения безопасности собственного государства, не сводимых к обороне периметра своих границ, для Кеннана и тех, кто взял на вооружение его подходы, являлся достаточным основанием для организации жесткого отпора Советам.

«Длинная телеграмма» Кеннана с ее двуединой идеей сдерживания СССР и формирования позитивной программы как примера для всех остальных государств станет одним из краеугольных камней в фундаменте нового курса американской администрации, пришедшей на смену старой гвардии Рузвельта. Однако поворотными во взаимоотношениях бывших союзников принято считать события весны — начала лета 1947 г. 12 марта на заседании Конгресса президент США Трумэн выступил с речью, основные положения которой получат наименование «доктрина Трумэна».

«Внешняя политика и безопасность нашей страны находятся под угрозой», — заявил он. Эту угрозу безопасности США Трумэн увидел в событиях, происходивших далеко от американского

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.