Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина - Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий Страница 11

- Категория: Разная литература / Гиды, путеводители

- Автор: Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий

- Страниц: 108

- Добавлено: 2024-11-16 15:03:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина - Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий краткое содержание

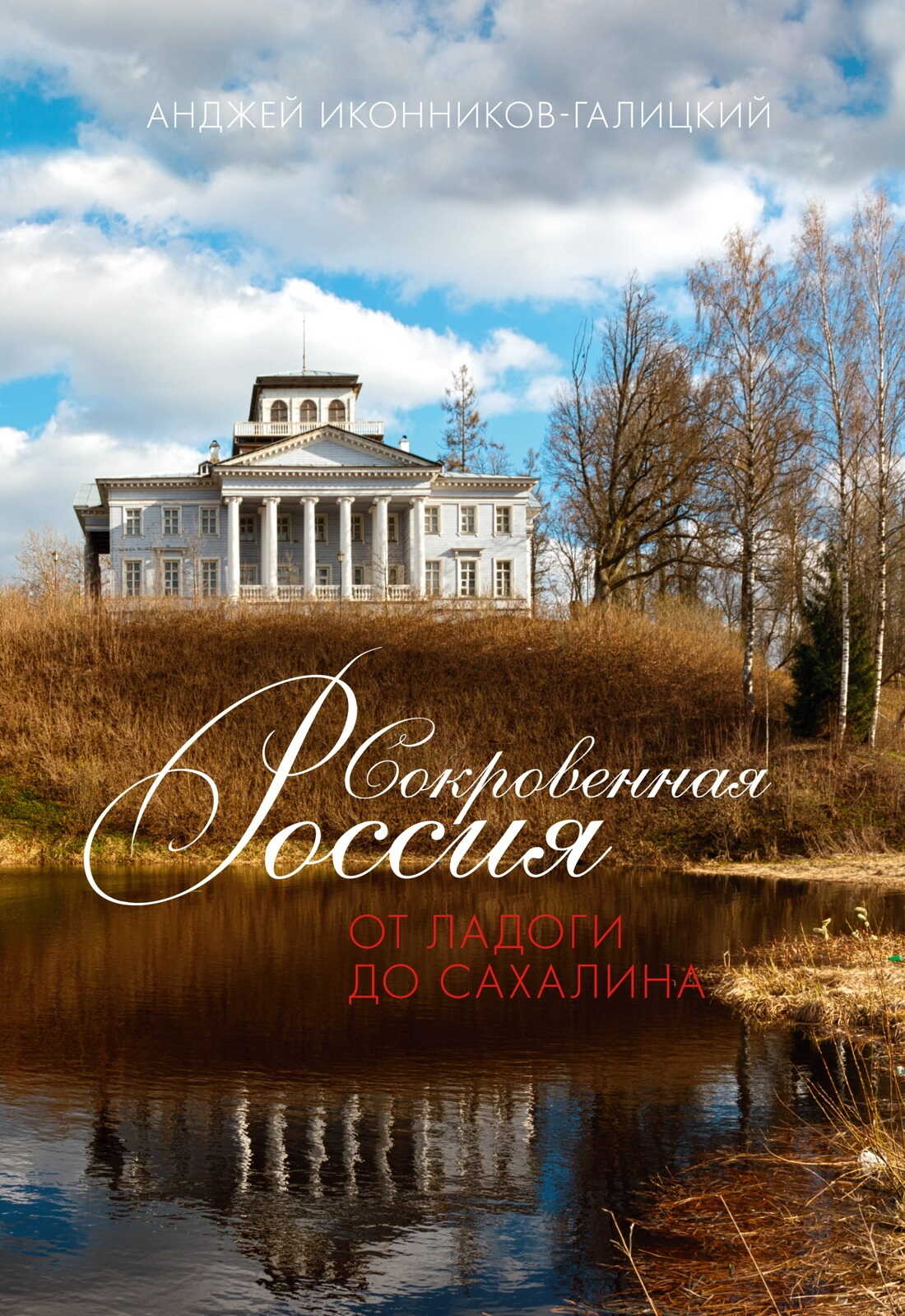

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина - Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий» бесплатно полную версию:Эта книга – увлекательное путешествие по России, знакомящее с ее богатейшим культурным и историческим наследием, с людьми, умеющими жить в самых трудных, даже невыносимых природных условиях: в комариной тайге, в безводной степи, на высокогорьях и в затопляемых долинах… Это рассказы о живых свидетелях прошлого – архитектурных памятниках, в которых запечатлена и красота земли Русской, и изобретательность ее народа, и державная мощь, но главное – величие духа человеческого.

Книга богато иллюстрирована и включает более 250 цветных и черно-белых фотографий.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина - Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий читать онлайн бесплатно

В конце XIV века на остров пришел новгородский уроженец монах Арсений. О его жизни сохранилось мало сведений. Он рано принял монашество, некоторое время жил на Святой горе Афон в Греции. Оттуда привез на родную землю икону – образ Богоматери Одигитрии (Путеводительницы). Особенность этой иконы, получившей впоследствии наименование «Коневской», в том, что Младенец Христос держит в руках двух малых птиц. Обосноваться на острове Арсению довелось не сразу. Он несколько раз переносил свою келью на берега Ладожского озера, но затем возвращался на Коневец. Согласно житию, буря приносила его на этот остров. В конце концов Арсений понял, что воля Божия заставляет его освятить молитвой этот уединенный клочок земли. Через несколько лет к Арсению на остров приходят первые братья нарождающегося монастыря. В 1398 году монахи построили небольшую деревянную церковь во имя Рождества Богородицы. К середине XV века монастырь вырос, обустроился, стал духовным центром Южного Приладожья. Рождество-Богородичный собор был выстроен в камне. Его основатель, преподобный Арсений, скончался в 1447 году и ровно через 100 лет был причислен к лику святых.

Коневецкий монастырь. 1896

Монастырь рос и процветал, пока не оказался на переднем крае войны со шведами. В конце XVI – начале XVII века он был дважды разорен шведами, а по Столбовскому договору сам остров, как и близлежащие берега, отошли к Швеции. Монахи покинули остров на 100 лет, перебрались в Новгород.

Схимник у Конь-камня. 1896

В 1710 году в ходе Северной войны русские войска взяли Выборг и Кексгольм – ключевые шведские крепости на Карельском перешейке. Теперь Коневцу уже не угрожало новое вражеское нашествие. В 1718 году указом Петра Великого Коневец был приписан к Новгородскому Деревяницкому монастырю. Духовная жизнь на острове возобновилась. Были заново построены храмы, скиты, кельи. С 1760 года Коневский Богородице-Рождественский монастырь становится самостоятельной обителью. В 1800–1809 годах было возведено новое здание собора, а чуть поодаль – колокольня. Примечательно, что строительство велось под руководством коневского старца Сильвестра; будучи неплохим архитектором, он переработал проект, присланный из Москвы. Внушительных размеров собор, сочетающий в себе черты архитектуры барокко и классицизма, и 35-метровая колокольня властвуют над окружающей природой, над ладожскими водами.

После запустения советского времени монастырь вновь возродился. В 1990-м его строения, превратившиеся в руины, были возвращены Церкви. А в ноябре 1991 года произошло чудо: в подвале под полом собора были обретены мощи преподобного Арсения, скрытые от шведов во времена Ливонской войны.

Высоты и низины земли Ижорской

В нескольких километрах от южного берега Финского залива, невдалеке от Петергофа и Ораниенбаума, тянется уступообразная гряда, с которой в хорошую погоду виден весь Петербург как на ладони. Это край Ижорской возвышенности. Ее основу составляют мощные пласты известняков и песчаников девонского времени. Каменная плита, как огромный фундамент, простирается к югу и юго-западу от Петербурга на десятки километров. Ее прорезают небольшие, но неповторимо живописные реки – Оредеж, Тосна, Ижора, Суйда. В долинах этих рек можно увидеть водопады, пещеры, романтические скалы. На водоразделах между ними растут прекрасные темнохвойные леса. Земля в этих краях плодороднее, а климат мягче, чем в других местах Ленинградской области. Поэтому Ижорская возвышенность, ее южные и восточные окраины издавна были основательно обжиты. С незапамятных времен здесь жили ижорцы, близкие родственники карелов, вепсов, финнов. Очень рано, не позднее X века, пришли сюда словене ильменские: об этом свидетельствуют многочисленные курганы – погребальные памятники раннеславянского времени. Здесь еще во времена Господина Великого Новгорода появились боярские усадьбы. На их месте позднее выросли мызы шведских феодалов, а еще позднее – имения российской знати. За эти земли – именно за земли, не только за выход к морю – шла многовековая борьба: сначала между Древнерусским государством и немецкими рыцарями, потом между Новгородом и шведами, потом между Российской и Шведской державами.

Оредеж и Суйда

Река Оредеж петляет по лесистым урочищам Ижорской возвышенности: на юг, на восток, на север, снова на юг. Река невеликая: всего две сотни километров от истока до впадения в реку Лугу. Река необычайно живописная. По берегам в ее верховьях – дворянские гнезда, усадьбы, церкви. На опушках лесов – курганы, погребальные памятники древности.

Никто не знает, откуда взялось и что значит название Оредеж. Высказывались предположения о его происхождении из какого-то финно-угорского языка (близкого к водскому или ижорскому); предполагаемые значения – «скачущий конь» или «голова коня». Это – не более чем предположения. Название древнее. Значит, и люди жили по берегам реки с незапамятных времен.

Да и как не жить на этих привлекательных берегах? Обаяние оредежских изгибов неодолимо. В характере этой реки есть и лирическая нежность, и грозное, колдовское начало.

Страшно воет лес дремучий.

Ветр в ущелиях свистит,

И украдкой из-за тучи

Mecяц в Оредеж глядит.

Между гор, как под навесом,

Волны светлые бегут

И вослед себе ведут

Берега, поросши лесом.

Таков образ оредежских берегов, созданный Кондратием Рылеевым в стихотворной думе «Царевич Алексей в Рождествено». Детство Рылеева прошло в имении Батово, на Оредеже. Другой поэт столетием позже тоже вглядывался в эти воды, и образ их остался навсегда в его душе. В 1923 году, в эмиграции, на чужбине, Владимир Набоков грезил:

Вот,

гладкая лодка плывет

в тихоструйную юность мою,

мимо леса,

полного иволог, солнца, прохлады грибной,

мимо леса,

где березовый ствол чуть сквозит белизной

стройной

в буйном бархате хвойном,

мимо красных крутых берегов.

Красные крутые берега – отличительная черта оредежского пейзажа. Современник и друг Рылеева Александр Бестужев (Марлинский) тоже не остался равнодушен к их красотам: «Тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, инде

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.