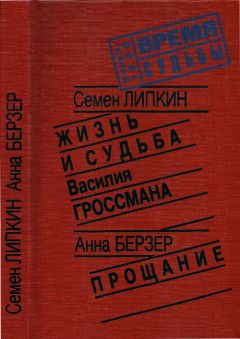

Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание Страница 15

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Языкознание

- Автор: Семен Липкин

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 71

- Добавлено: 2019-02-15 11:16:17

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание» бесплатно полную версию:Под одним переплетом соединены две книги воспоминаний. О сложной писательской судьбе и светлой человеческой личности Василия Гроссмана рассказывают знавшие его не одно десятилетие близкий его друг, поэт и переводчик Семен Липкин и редактор «Нового мира» А. С. Берзер. Ее воспоминания дополнены публикацией ценных документов эпохи, стенограмм обсуждения романа Гроссмана. Богатство подлинных свидетельств эпохи, взволнованная человечная интонация мемуаров привлекут внимание самых широких кругов читателей.

Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание читать онлайн бесплатно

В конце концов редколлегия альманаха во главе с Казакевичем отвергла рассказ. Этих людей можно понять, они пытались доказать властям, что вполне благонамеренные писатели способны делать хорошее издание. Альманах, однако, подвергся партийной критике и вскоре был вынужден прекратить свое существование. Гроссман понять их не хотел, считал их трусами, считал, что после смерти Сталина пора им всем выдавить из себя раба.

Именно в это время, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор «Знамени» В. М. Кожевников попросил его дать роман в «Знамя». Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, возможно, имея об этом сведения, предложил ему солидный аванс — под произведение, которого не читал. Гроссман согласился не сразу, он попробовал испытать Кожевникова, предложил ему «Тиргартен». Журнал пожелал рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ, увидев в произведении о немцах аллюзии с советской действительностью. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать. Гроссман в этом убедился. По крайней мере, Кожевников сумел его убедить. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со «Знаменем». Надо учесть и то, что Гроссман в свое время был близок этому журналу, несколько его вещей увидело свет на страницах «Знамени». А журнал был заинтересован в романе Гроссмана, потому что первая книга — «За правое дело» — пользовалась прочным успехом, и вторая книга привлекла бы огромное количество читателей, подняла бы весьма поблекший — по сравнению с блеском «Нового мира» — авторитет журнала.

К этому надо добавить, что несколько (два или три) отрывков из «Жизни и судьбы», напечатанных в разных газетах (один отрывок, странно сказать, в «Вечерке»), взбудоражили литературную среду, о них заговорили, и в то же время, читая их, нельзя было угадать всей сути романа. Предполагаю, что определенную роль во всем деле сыграл Кривицкий, ставший влиятельным членом редколлегии «Знамени»: после смерти Сталина он понял, что совершил оплошность, отказавшись заодно с Симоновым печатать «За правое дело». А вдруг и вторую часть ожидает такой же успех? Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Кривицкий — это орешек. Во время войны он благодетельствовал Платонову. Однажды, заранее условившись, мы с Гроссманом пришли к Платонову и вдруг в темноте узкого коридорчика приблизился к нам Платонов и прошептал: «Братцы, у меня Кривицкий, так что…» Но быстро вслед за Платоновым появился Кривицкий и сказал, заикаясь: «Здравствуйте, я вышел к вам, чтобы Андрей Платонович не успел меня обругать».

30 июля 1960 года Гроссман мне писал:

«В Москве жара невероятная, держится упорно. Переношу ее с трудом — в двояком смысле, но, к сожалению, не в трояком. Дело в том, что „Труд“, которому я пошел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько лжива и лицемерна, что тошно.

„Знамя“ наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи».

Насколько мне помнится, в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем, как отнести рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса: 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован. 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, — такие, что их даже показывать нельзя.

И вот я прочел «Жизнь и судьбу» в третий раз и, как часто бывает, нашел много прекрасного, раньше мной не замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез на такси две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос Гроссмана я ответил так: нет никакой надежды, что роман будет опубликован. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. «Что же, — спросил он, — ты считаешь, что, когда они прочтут роман, меня посадят?» — «Есть такая опасность», — сказал я. «И нет возможности напечатать, даже оскопив книгу?» — «Нет такой возможности. Не то что Кожевников — Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек». Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: «Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетия прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна[9], пока меня били и топтали, спокойненько переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и холе».

Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не прал против рожна. Надо сказать, что если Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самосознания советских народов, мои экуменические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана. И когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся.

Наступило тяжкое молчание. Наконец Гроссман, астматически дыша, спросил: «Ты отметил места, которые предлагаешь выбросить?» Я начал читать по приготовленной записке. Наиболее опасных мест я отобрал немного — все в романе было опасным, — скажем, 15–20. Иногда это касалось нескольких страниц, иногда — нескольких строк. Думаю, что общий объем предлагаемых сокращений составлял полтора или два печатных листа, не больше. Помню, что посоветовал выбросить всю сцену беседы Лисса с Мостовским, где гестаповец говорит старому большевику: «Когда мы смотрим в лицо друг друга, мы смотрим в зеркало… Наша победа — это ваша победа». Обратил я внимание Гроссмана на несколько строк — не с точки зрения их опасности, а с другой. Вот эти строки: «Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страдании крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца». Гроссман безропотно со мною соглашался, он выбросил из рукописи все отобранные мною места, и среди них те строки, в которых легко угадывается Твардовский. Потом, когда рукопись попала к Твардовскому, Гроссман был доволен тем, что в ней нет этих строк.

Когда до меня дошла изданная за рубежом книга, я нашел в ней и место о Твардовском, и беседу Лисса с Мостовским, и отсюда сделал вывод, что издатели получили копию не того экземпляра, который был сдан в «Знамя», а полного, без сокращений. В книге имеются, по техническим, как сообщают издатели, причинам, пропуски разной величины. Если память мне не изменяет, пропуски эти небольшие.

Возвращаясь к нашему свиданию, остановлюсь на одной мелочи, которая, однако, кое-что объясняет в состоянии Гроссмана. В конце разговора я сказал: «Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания. Я пытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры». Гроссман обозлился, вспылил: «Ты кроме знаков препинания ничего в романе не разглядел». Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.

Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от «Знамени» — ни звука. Звонить первым в редакцию Гроссман не хотел, ждал. Однажды Гроссману обещал кое-что разведать Виктор Некрасов, он был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем. Мы были немного знакомы по Малеевке, но не более того. Ждали допоздна. Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова — и писателя, и человека.

А месяцы идут, а «Знамя» молчит. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский. Он стал членом редколлегии «Знамени». Я с ним поневоле продолжал встречаться на переводческих заседаниях — встречаться все же реже, так как эти заседания мне надоели. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос такими словами: «Я не читал романа Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали его и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут ото всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград, я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: „Подвел нас Гроссман“, — и перевел разговор на другую тему».

Переводческое заседание затянулось до одиннадцати вечера, но я знал, что Гроссман волнуется, ждет меня, и решил заехать к нему, несмотря на поздний час. Гроссман, его жена, Федя и его жена Ира и их дочь Леночка занимали на Беговой трехкомнатную квартиру. Две маленькие комнаты были смежными, а отдельная, та, что чуть побольше, служила и кабинетом Гроссмана, и общей столовой, и гостиной. Я застал такую картину. Посреди комнаты за квадратным столиком Ольга Михайловна, Зинаида Николаевна Пастернак и Берта Яковлевна Сельвинская играли в китайскую игру маджонг (не уверен, что правильно транскрибирую это слово). Мы примостились в углу, я шепотом пересказал сообщение Николая Чуковского. «Повтори», — сказал Гроссман. Выслушав меня во второй раз, сказал, и губы его, как всегда при сильном волнении, дрожали: «А Люся играет в маджонг». Он потом нередко вспоминал и этот несчастный маджонг, и другие большие и малые грехи и прегрешения Ольги Михайловны, — он, например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать приехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном. Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.