Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920–1931 гг. На материалах Харбинской епархии - Светлана Николаевна Баконина Страница 14

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение

- Автор: Светлана Николаевна Баконина

- Страниц: 15

- Добавлено: 2023-03-05 09:01:28

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920–1931 гг. На материалах Харбинской епархии - Светлана Николаевна Баконина краткое содержание

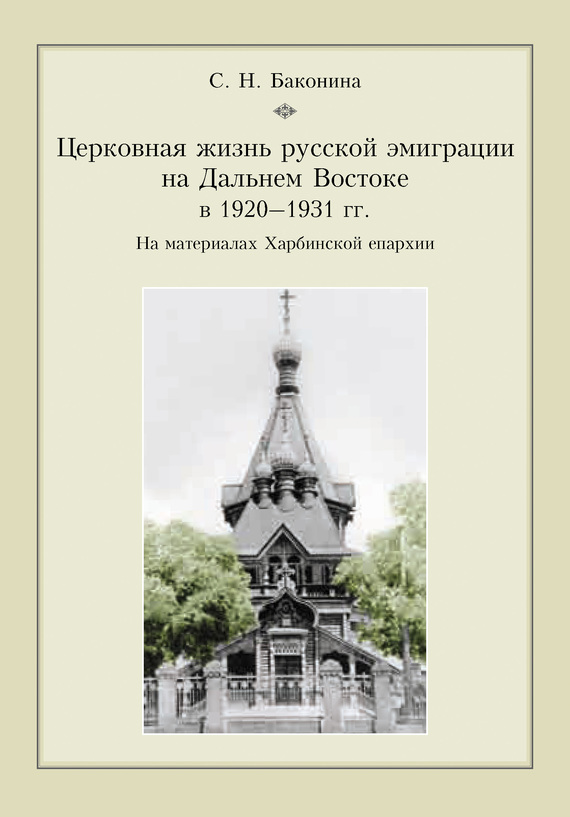

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920–1931 гг. На материалах Харбинской епархии - Светлана Николаевна Баконина» бесплатно полную версию:Монография посвящена истории русской эмиграции на Дальнем Востоке в первое десятилетие существования Зарубежной Церкви и является попыткой обобщающего исследования по данной теме.

До настоящего времени история Русской Православной Церкви Заграницей изучалась, как правило, по событиям европейским, церковная жизнь Дальнего Востока отразилась в ней не так масштабно, как она того заслуживает. С начала 1920-х гг. ее средоточием стала Харбинская епархия (Маньчжурия). Именно там решались основные вопросы церковного управления, велась борьба с тайными обновленцами, преодолевались смуты, возникавшие в период юрисдикционных конфликтов. Обращаясь к этим малоизученным страницам истории дальневосточной ветви русского зарубежья, автор показывает, насколько велика была в жизни эмиграции роль Церкви, которая оставалась главным защитником и покровителем русских людей в изгнании.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся историей России и Русской Православной Церкви в ХХ веке.

Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920–1931 гг. На материалах Харбинской епархии - Светлана Николаевна Баконина читать онлайн бесплатно

Больше всего беженцев оказалось в Харбине. Если учесть, что к 1917 г. в Харбине проживало около 100 тысяч человек, из которых свыше 40 тысяч были российскими подданными{147}, то к 1923 г. численность русской диаспоры возросла до 165 857 человек{148}, т. е. более чем в четыре раза. Согласно данным Харбинского комитета помощи русским беженцам, за период с 1918 по 1923 г. социальный состав зарегистрированных эмигрантов выглядел следующим образом: крестьяне – 40,6 %, мещане – 24,7 %, казаки – 15 %, рабочие – 7,1 %, дворяне – 2,4 %, почетные граждане, лица купеческого сословия, духовенство – 2,5 %. Более половины зарегистрированных лиц состояли на службе в Белой армии{149}.

До конца 1940-х гг. Харбин оставался центром русского дальневосточного зарубежья. По составу населения и укладу жизни это был дореволюционный российский город, бережно хранивший свои национальные традиции. Харбин состоял из семи районов, главными из которых были Новый город и Пристань. Новый город являлся административной частью Харбина, где располагалось Управление КВЖД, а также иностранные консульства и резиденции. На одной из площадей Нового города возвышался главный храм Харбина – Свято-Николаевский собор{150}, другую площадь занимал центральный железнодорожный вокзал с огромной иконой святителя Николая на стене. Пристань была торгово-промышленным и ремесленным районом, там находился речной порт и коммерческий центр. В 1903 г. в этом районе было открыто Харбинское подворье Пекинской Миссии, и в течение четырех лет Благовещенская церковь подворья была единственным храмом на Пристани{151}. Затем появились Софийская и Иверская церкви{152}. Пять других районов Харбина выглядели скромнее, но в каждом из них также имелись православные храмы.

В начале 1920-х гг., с учетом эмигрантов, на территории Маньчжурии насчитывалось до 300 тысяч православного населения и около 100 человек священнослужителей{153}. Храмы полосы отчуждения КВЖД первоначально входили в состав Российской Духовной Миссии в Пекине (с 29 мая 1903 г.), причт содержался за счет КВЖД, где был создан особый Церковный отдел (приказ по дороге от 1 июля того же года). В 1907 г. Святейший Синод принял решение об изъятии из ведения Пекинской Миссии 28 приходов полосы отчуждения и передаче их в юрисдикцию Владивостокской епархии{154}. Синодальное решение объяснялось тем, что приходы располагались на территории, прилегавшей к русской границе и являвшейся российской сферой влияния{155}. До 1921 г. храмы полосы отчуждения составляли два благочиннических округа – 13-й (железнодорожные церкви) и 17-й (военные церкви или церкви Охранной стражи{156}). 15 июля 1920 г. Охранная стража КВЖД была расформирована, и военные церкви перешли в ведение Церковного отдела дороги. В 1921 г. приходы 13-го и 17-го благочиний Владивостокской епархии были объединены в один благочиннический округ{157}. Таким образом, с 1907 по 1922 гг. храмы полосы отчуждения КВЖД в церковно-административном отношении подчинялись как Пекинской Миссии (подворья в Харбине и поселке Маньчжурия), так и Владивостокской епархии (благочиннический округ, включавший железнодорожные и военные церкви).

Если церкви полосы отчуждения окормляли в основном проживавших в Китае православных русских, то деятельность Российской Духовной Миссии в Пекине была направлена на распространение православия среди китайского населения{158}. Только в 1916 г. из язычества было крещено 706 человек, и по отчетам миссии к концу года православных христиан в Китае насчитывалось 6255. Накануне революции в ведении миссии состояло: два монастыря (мужской и женский в Пекине) и один скит близ Пекина; пять подворий: два в России (в Петрограде и Москве) и три в Китае – в Харбине, Дайрене и на станции Маньчжурия; 19 церквей и три часовни; 32 миссионерских стана; одна семинария и 21 школа{159}. В составе Пекинской Миссии числились: начальник миссии в сане епископа; три члена миссии (два архимандрита и один священник); в Успенском мужском монастыре – один архимандрит, 12 иеромонахов, пять священников (из них три китайца), четыре иеродиакона (один из них китаец), шесть диаконов (все китайцы), семь манатийных монахов (из них два китайца), два иподиакона (китайцы), три псаломщика, пять послушников (из них три китайца); в женском монастыре – две манатийные монахини (одна из которых китаянка) и четыре рясофорные послушницы (одна китаянка){160}.

Положение Пекинской Миссии после 1917 г. было крайне тяжелым ввиду прекращения притока средств из России и финансового кризиса. В 1919 г. были закрыты все православные миссионерские станы на территории Китая{161}. Миссия вошла в большие долги, которые были погашены посредством продажи ее имущества в г. Дальнем (Дайрене). Для спасения от окончательного банкротства начальник миссии епископ Иннокентий (Фигуровский) решился на сокращение ее деятельности и переход на самоокупаемость. В начале 1920 г. он предоставил возможность нескольким русским эмигрантам с помощью аренды собственности миссии организовать два паевых товарищества. Но через год товарищества понесли значительные убытки, для покрытия которых миссии пришлось заплатить 30 тысяч американских долларов{162}. Епископ Иннокентий, вынужденный защищать имущество миссии, вел бесконечные тяжбы с неудачливыми предпринимателями. Больше всего неприятностей доставляли ему генерал В. Д. Карамышев и бывший председатель Совета министров Омского правительства П. В. Вологодский{163}, с которыми епископу приходилось вести судебные разбирательства. Однако материальное оскудение не помешало миссии принять под свой покров сотни голодных и больных людей – беженцев из России{164}. Несмотря на все трудности, к которым прибавлялась опасность захвата миссийского имущества большевиками, епископ Иннокентий сумел не только сохранить миссию, но и организовать помощь эмигрантам.

Полоса отчуждения КВЖД представляла собой оазис русской жизни на китайской территории, однако хорошие заработки привлекали на строительство дороги и представителей других национальностей Российской империи, что способствовало созданию в Харбине большого числа национальных{165} и религиозных общин. В городе действовали три мечети (по линии КВЖД было еще 18 мечетей), две синагоги, лютеранская кирха, армяно-григорианская церковь. Два храма в Харбине принадлежали старообрядцам{166}. Украинская община имела собственный «Украинский национальный дом», в котором с 1922 г. разместилась Покровская церковь.

До прихода беженцев религиозная жизнь православного Харбина находилась в упадке, процветало сектантство{167}. Наибольшую опасность представляли баптисты и адвентисты, получавшие значительную материальную помощь из Америки. Сектанты имели собственные молитвенные дома и типографии, у адвентистов была даже своя гимназия. Самой богатой и

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.