Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя Страница 9

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Елена Обатнина

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 88

- Добавлено: 2019-02-10 19:07:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

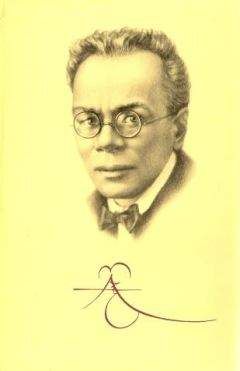

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя» бесплатно полную версию:Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать онлайн бесплатно

Вынужденная объективация границы, отделявшей мир от «Я»[111], которая пришла к будущему писателю с появлением очков, не только не разрушила, но даже повысила ценность собственного взгляда на внешние явления, заставила переключить внимание с воспринимаемых вещей на сам акт восприятия. Логически осмысленные и направленные на самое себя переживания соединились у Ремизова с «расположением к миру»: «У меня было именно такое чувство — расположение к миру, <…> — вот чего пожелаю людям. И непонятно, откуда это приходит на человека, не могу объяснить себе, как возможно, все видя, и мало того, все чувствуя, держать в своем сердце расположение ко всему…»[112] В «Подстриженных глазах» подробный рассказ о мучительных фобиях всего «жизненного», которые были неизбывны до такой степени, что если даже самому пугливому существу на земле суждено перебояться, то «нас останется двое: мир — грозящий и я со своим страхом», сменялся утверждением: «а ведь я люблю и землю и цветы и деревья и море и грозу, я люблю музыку, люблю и джаз, люблю и цыганские песни, и мне больно перед болью и несчастьем человеческим и мне жалко зверей и я берегу вещи и я чувствую себя „человеком“ перед глубокой мыслью человеческой, перед поступком человека большого сердца, смелости и мужества»[113].

Проблема самоидентификации как усмотрения сущности (по Гуссерлю, «ego само есть сущее для самого себя в непрерывной очевидности и, следовательно, непрерывно конституирующее себя в себе самом как сущее»[114]) решалась для Ремизова посредством радикального отбрасывания предуготовленных социумом дефиниций, сведения «психологического Я» к «самоочевидностям», путем медленного и последовательного погружения в глубины «трансцендентального Я». В 1904 году, в один из узловых моментов своей жизни, он написал: «…и к „революционерам“ не подхожу, и к „полиции“ не подхожу, и к „Весам“ („декаденты“) не подхожу, и к „Правде“ („большевики“) не подхожу, еще остается Петербург, наперед скажу, и у Мережковских я не свой, да и они не по мне, вместе с Чуйковым и с их фальшивой „религией“»[115]. Потребность субъекта сначала «вынести за скобки» все наносное, идущее извне, все кем-то навязанное либо ошибочно воспринятое как «свое», а потом оставить внутри этих скобок только очевидную данность своего существования (вернее, несомненную данность существования человека во всем сомневающегося), — была вызвана не желанием замкнуться «в себе», а напротив, найти возможность понять внешний мир так же, как себя самого, и увидеть в другом, чужом и внешнем, — «свое» и «себя». Подобную рефлексивную практику, посредством которой «я в чистом виде» схватывает «себя как Я вместе с чистой жизнью собственного сознания, в которой и благодаря которой весь объективный мир есть для меня, и так, как он именно для меня»[116], Гуссерль называл феноменологической редукцией (έποχή).

Описанная творческая методика была особенно продуктивна в отношении литературных текстов, которые писатель использовал в качестве материала для своей работы. Суть приема заключалась в том, чтобы «очищать» предмет исследования для созерцания идеального первообраза. Таинства собственной практики Ремизов приоткрыл во время работы над «Огнем вещей»: «У Достоевского — мысленная перевязь действий: в „Скверном анекдоте“ есть такая перевязь в несколько страниц, а по времени — полминуты. А чтобы выделить эти „мысли“, как принято выделять стихи, не попробовать ли напечатать без знаков препинания (что было бы и ближе к действительности, ведь непрерывность в ней без передышки — мысли думаются, передумываются и задумываются)?»[117] Действующий в сфере чистого воображения художник при помощи игры свободной фантазии измышлял ряд признаков заданного предмета, варьировал и изменял («вертел» и «перебрасывал»[118]) его совершенно произвольно (на сторонний взгляд), добавлял к нему новые характеристики или лишал старых, в результате чего сам исходный предмет становился одной из возможных вариаций.

В повести «По карнизам» описан аналогичный процесс творческого осмысления «чужого» текста: «Потом на меня напало то, что бывает со мной, когда я много пишу. Мне пришла на память „программа“ из рассказа Шишкова, и я стал ее мысленно вертеть — как на бумаге, выписывая буквы только в воздухе, букву за буквой…»[119] Основная цель заключалась в том, чтобы уловить неизменность варьируемых признаков — то, что Гуссерль называл «свободной вариацией фантазии». Когда образ как бы перерастал самое себя, когда «сквозь конкретную индивидуальность образа» можно было увидеть «его целостную силу, остающуюся той же самой, хотя и скрывающуюся в тысячах форм», наступал момент репрезентации — отображения его идеальной сущности[120].

Утверждение ремизовского интерсубъективизма происходило через развитие способности принимать на себя образ другого. Писатель был уверен в том, что именно так и создавались бессмертные произведения: «В каждом человеке, сознание не одного, а многих, живет не один образ и не одно подобие. Творчество, источник которого боль и тоска, „слеза Господня“, есть воссоздание этих образов и подобий, неладных друг с другом, спорящих и враждующих. Воссоздание же в художественном произведении не описание кого-то, а непрямая форма исповеди: пишут только о себе с себя — „всякий не может судить, как по себе“ (Достоевский). <…> Отбор литературного материала совершается не наугад, что под руку попало. И что это значит, что на чем-то остановилось мое внимание? Да это встреча и память о прошлом. То же и с воспоминанием из прочитанного: ведь лезет в голову что-то одно, определенное, а все другое, казалось бы не менее интересное, стерлось. <…> Самое недостоверное исповедь человека. Достоверно только „непрямое“ высказывание, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки „подымай выше“. И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом „сочиняет“»[121].

Изначальное тождество «своего» и «чужого» в творчестве писателя не сразу было понято и принято критикой. Показательно, что в самом начале творческого пути Ремизову пришлось даже отстаивать «профессиональное звание человека, реализующего свое ремесло»[122]. Эффект разорвавшейся бомбы произвела газетная заметка, анонимный автор которой обвинил писателя в плагиате: «Позвольте через посредство „Биржевых ведомостей“ рассказать читающей публике, как г. Ремизов экспроприирует (другого выражения не подберешь!) свою славу. Из предлагаемых документов вы убедитесь, что г. Ремизов не писатель, а списыватель»[123]. Собственные принципы обращения с фольклорными источниками Ремизову пришлось объяснять в открытом письме в редакцию «Русских ведомостей»: «…При художественном пересказе, когда по сличении всех имеющихся налицо вариантов какой-нибудь народной сказки материалом является облюбованный, строго ограниченный текст, — все сводится к самой широкой амплификации, т. е. к развитию в избранном тексте подробностей или к дополнению к этому тексту, чтобы в конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить облюбованный текст, — в этом вся хитрость и мастерство художника»[124].

Ремизовская творческая практика отразила не только индивидуальные особенности его метода. Характерно, что в многочисленных откликах, вызванных скандалом на страницах прессы, литературное поведение Ремизова расценивалось как симптоматичная тенденция: «„модернисты“ сделали еще один крупный шаг в литературной технике…»[125]. Объясняя свой метод, Ремизов использовал термин «амплификация», который в литературном обиходе подразумевает риторическую фигуру, обозначающую многословие, велеречие — расширение и повторение одного и того же смысла разными словами и оборотами, необходимыми для усиления воздействия речи на читателя. В письме издателю альманахов «Шиповник» Копельману 17 июня 1909 года он снова вынужден был защищаться от обвинений: «Я имел полное право пользоваться материалом Записок Императорского] Геогр[афического] Общ[ества]. Для этого материалы и существуют. Материалы записываются, и чем точнее запись, тем ценнее материалы — записыватель от себя вносить и поправлять не имеет права ни букв, ни полслова. Обрабатывать предоставляется каждому. Материалы — в данном случае сказок — представляют из себя открытое сокровище всего народа. Если я сумел обработать — я прав, если не сумел — я виновен»[126]. Заметим, что если в начале XX века свободное отношение к генезису литературного образа еще квалифицировалось как нарушение литературной этики[127], то спустя десятилетие разрыв «родовых» связей образа и источника превратится в своего рода «двигатель» литературного прогресса.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.