Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя Страница 29

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Елена Обатнина

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 88

- Добавлено: 2019-02-10 19:07:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

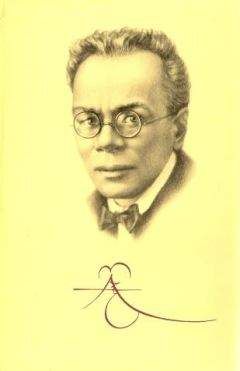

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя» бесплатно полную версию:Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать онлайн бесплатно

Мифологичность детских представлений Ремизова красноречиво подтверждается его впечатлениями от живописных и литературных памятников: «…когда в первый раз я увидел „натуру“ Босха и Брейгеля, меня нисколько не поразили фантастические чудовища: глядя на картины, я почувствовал какой-то сладкий вкус, как от мороженого, и легкость — дышать легко, как на Океане, или так еще: как в знакомой обстановке. И при чтении средневековых хроник — в повестях о неведомых странах и одноногих, пупкоглазых и людях с песьими головами и людях-кентаврах, но не с коньим, а со свиным хвостиком; во всех чудесных и волшебных „Александриях“ у меня не было чувства, как от чего-то чужого, странного, „уродливого“, чудовищного, внушавшего когда-то страх или внушающего беспокойство»[375]. Преодолевая границу между реальностью и фантазией, молодой человек устремился к такому творческому самовыражению, при котором жизнь раскрывается в своем подлинном «чудесном блеске», недоступном «простому глазу», видящему лишь в пределах «ограниченного поля зрения»[376].

Современная наука разделяет, с одной стороны, линейное и прогнозируемое научное сознание, а с другой — неожиданное и действующее по своим особым законам, мифологическое. Мифологическое сознание — конкретно-чувственно, а потому предметы, не утрачивая своей определенности, могут символически заменять другие предметы и явления, то есть становиться их знаками. Оно обращено к единичному; одним из основных его принципов является принцип pars pro toto: целое не имеет частей, но часть является целым. В этой системе означаемое превращается в означающее и наоборот. Заполняя ментальное пространство символическими образами, сознание достигает своей основной цели — пресуществления мира. С научной точки зрения результаты мифологического мышления слишком непредсказуемы. Мифолог-бриколер создает вечный круговорот знаков и предметов в культуре для того, чтобы поразить «случайную цель» и вовлечь ее в мир значений-смыслов. Все эти рассуждения с точки зрения современных представлений о мифологическом сознании указывают на то, что разгадку ремизовского мифотворчества следует искать в личности писателя.

Интерсубъективность писателя и его мифотворчество прямо связаны между собой. Для трансцендентального «Я» миф, очевидно, единственно возможная форма коммуникации с внешним миром. Не случайно свой интерес к мифотворчеству Ремизов соотносил со стремлением «объяснить (курсив мой. — Е.О.) существо человека»[377], представить самого себя другим людям: «и стал я сочинять легенду о себе или, по вашему, „сказывать сказку“»[378]. Писателя вполне можно назвать «мифическим субъектом»[379], — в том смысле, как понимал это выражение А. Ф. Лосев: «Миф есть не субстанциальное, но энергийное самоутверждение личности. Это — не утверждение личности в ее глубинном и последнем корне, но утверждение в ее выявителъных и выразительных функциях. Это — образ, картина, смысловое явление личности, а не ее субстанция. Это <…> лик личности. <…> Миф есть разрисовка личности, картинное излучение личности, образ личности»[380]. Подчеркнем, что в «мифическом субъекте» не существует различий между «внутренним» и «внешним», между «субъектом» и «объектом», и в то же самое время миф всегда представляет собой «первообраз» личности, картину существования трансцендентального «Я». В этом смысле мифотворчество — не психологическая «установка» и нелитературная данность; это — modus vivendi всякой живой личности: постоянное создание человеком самого себя из самых разнообразных внеположенных «вещей», абсолютное самоутверждение личности в мире, основанное на восприятии жизни как чуда.

Мифотворчество начинается с особой формы редукции, которую Э. Гуссерль именует «трансцендентальной»: с очищения сознания до области «абсолютной» субъективности, конституирующей мир. Объяснение конкретной процедуры этого действа требует дополнительных сложных философских рассуждений. Вместе с тем у самого Ремизова практика трансцендентальной редукции наглядна и проста: это не что иное, как знаменитые «безобрáзия»[381], или, по его собственному выражению, — состояния «без-óбразия». Бессознательное, имманентное «без-образие» связывалось писателем с полным отказом от предустановленных смыслов: «Оно приходит — назовите, как я говорю: „без-образие“ или по-вашему „безобразием“ — всегда без подготовки, никакого замысла, а лишь по наитию и осенению, вдруг. <…> С „без-образием“ жизнь несравненно богаче — это заключение из всей моей жизни»[382].

О том, что «без-óбразие» может служить целью творчества, было хорошо известно в начале века — в частности, после работ популярного в то время немецкого философа Б. Христиансена, который прямо заявлял, что «целью изображения предметного в искусстве является не чувственный образ объекта, но безóбразное впечатление предмета»[383]. Далее Христиансен описывал процесс «субъективации» этого состояния (весьма близко к тому, как впоследствии опишет свое понимание «без-óбразия» Ремизов): «Если напряженное внимание устраняет всякое вторжение извне и, несмотря на это, искомое всплывает не сразу, тогда безóбразное представление объекта, „ищущее“ в нас, приобретает такую широту и интенсивность, что всецело заполняет нас, — это как раз тот момент, когда быстрое вмешательство анализа может уловить его…»[384] Реализация этой цели (достижение состояния «без-óбразия)» возможна только в том случае, если субъект совпадает с объектом, познающий с познаваемым, явление (предмет) с его свойствами, что как раз и является важнейшими признаками мифомышления.

Все, что Ремизов вкладывал в свои так называемые «безобразия», можно считать своеобразным аналогом авангардного творческого поведения. В воспоминаниях писателя рассказы о подобных «выходках» звучат неоднократно. «„Когда ты прекратишь свои безобразия“ — эти слова, по-другому сказанные, я слышал от моих одиноких доброжелателей. Но, что делать, видно, такая моя природа. Умышленно — нарочито я ничего не делал — не вытворял — мои книги из души, исповедь, мои слова и строй слов не выдумка»[385]. «Я выдумывал всякие „без-образия“. Это мое — и при всяких обстоятельствах — засушенный, сурьезный или трезвый, но не мудрый, непременно остановит меня и даже может обидеться»[386]. Не надеясь на ремизовскую серьезность, В. Розанову иногда приходилось предупреждать выходки приятеля просьбой: «только, пожалуйста, <…> оставь свои безобразия»[387]. Действительно, как еще можно назвать странные действия Ремизова, о которых упоминается в его дневниковой записи: «4. 12. [1905] Именины Варвары Дмитриевны Розановой. — Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается. Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил»[388]. Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг) воспоминал: «Ремизов вообще и в письмах, и в разговоре любил „шутоваться“ (его выражение) и чудить. В общении с другими он всегда играл какую-то роль. <…> Ремизов был с хитрецой, „шутовался“ он всегда не без расчета, не без задней мысли»[389]. На взгляд извне — поведение нарочитое и неприличное — одним словом, безобрáзие.

Окружающая действительность («взбалмошный мир без начала и конца»[390]) открыта равнопотенциальным возможностям. Без-óбразное со всей силой творческой энергии стремится воплотить себя в образе — через подражание и преображение. «В широком контексте или — лучше — на должной глубине „подражание“ и „преображение“ принадлежат чему-то общему и единому как разные по интенсивности, по захвату, по глубине степени его, подобно тому как русск. под-раж-ание и пре-об-ражение содержат единый общий корень раж- / раз, — но разнятся своими префиксами: в первом случае (под-) — некое приспособление, подстраивание, подделывание, не предполагающее разрыва со своей исходной природой (отсюда — частичность, промежуточность, всего лишь ориентированность на иное, вовне находящееся); во втором случае — полная, всецелостная и органическая трансформация того, что было до этого (пре- / пере- как образ идеи перехода, проницания насквозь и до предела и об-, подчеркивающее „всецелостную“ завершенность), коренной разрыв с прежним состоянием и обретение новой, принципиально иной и более высокой природы, в которой исходная растворяется без остатка. Подражание и преобразование объединены общим выходом на образ: в одном случае частичным и относительным, в другом полным и абсолютным»[391]. Однако на первых порах образца как центра ориентации не существует, точнее, он еще не найден, и потому игровое (поисковое) поведение может восприниматься извне как безобразие.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.