Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя Страница 14

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Елена Обатнина

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 88

- Добавлено: 2019-02-10 19:07:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя краткое содержание

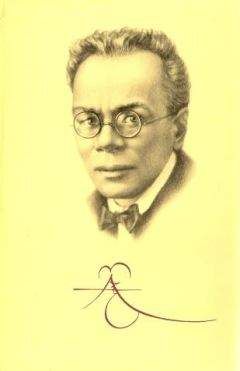

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя» бесплатно полную версию:Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.

Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать онлайн бесплатно

С горечью и омерзением вся душа моя отвращается от дней и ночей, судьбой мне положенных на горькой земле.

Или изверился человек в дух свой, или недоростком родился ты, слепой и приплюснутый?

Все раздвоено: и лицо и дух.Страх за сегодняшний день.Забвение будущего.Презрение к прошлому.

Вижу души бессильные, трусливые. Постылое время тянется. И никаким панцирем не оборонишься: пуля и нож — хозяева. Чего ты знаешь, чего ты смыслишь? А рожа сияет: все знаю, все смыслю. Стыдно перед зверем, птицей, перед травой и камнем, неловко говорить: человек я! Опозорены все большие слова. Остается хрюкать и тонко и толсто — это вернее.

Вижу измученного тебя и изголодавшегося. Затеял довольную сытую жизнь сотворить на земле, хочешь, бессчастный, счастья на горькой земле! И первое дело твое — невысоко стоял ты на лестнице — еще ниже ступенью спустился и оценил человека презренною мерой.

Быть золотарем, трястись на бочке: в одной руке вожжи, в другой — кусок хлеба, — и больше ничего не надо!

И не надо!Господи как сузился мир Твой!Как приплюснуты висят небеса без звезд!Страх за сегодняшний день.Забвение будущего.Презрение к прошлому.

Только ты и мог, несчастный мой брат, благословить крутящийся самум над родною несчастной равниной, бесплодный и иссушающий.

Нет в нем семян жизни: не от силы возник он, — от страха, от бессилия, от иссушенности пустынной, голодной души. Нет в нем и огня попаляющего, всеочистительного, а лишь смрадная пыль верблюжьего помета, да след человечьего тления.

И в этом вихре за что-то судьбой назначено терпеть мне.

На твоей Голгофе — не одна, есть разные Голгофы! — на твоем кресте только истребляют.

* * *На кручу по кремнистой тропе взбираюсь —

Глазам моим больно и колет — слишком всматривался я в лица людей, слишком долго испытывал людей.

Голос увял мой от сдавленных жалоб и зажатых проклятий.

Сердце мое обожжено.

На кручу по кремнистой тропе взбираюсь —

Тучи несутся под ветром по холодному небу. И, как пеленутый дым, лица ползут.

Ухожу все дальше — не вижу, не слышу.

Ступаю по шлакам острым — не чую — приближаюсь к самому краю.

Вот я на самой вершине и под моей стопой закованный клокочет огонь.

Духу легче, душа высыхает и прояснился мой разум.

Звезды горят.

* * *П. Б.

— Вождь мой! Я душа человечья, укажи мне источник.

Я жажду!

Металлическим звуком — щелканье стали о камень — зазвенел путеводный голос.

— Ты найдешь налево от дома Аида источник, близ же него белый стоит кипарис. К источнику этому даже близко не подходи. А вот и другой, он возле болот Мнемосины. С шумом течет ледяная вода, окруженная стражами. Ты им скажи: «Я дитя земли и звездных небес, род мой оттуда, как вам это известно. Жажду и гибну. Дайте напиться воды ключевой из болот Мнемосины!». Стражи дадут тебе пить из источника света, и станешь тогда ты царствовать с мудрыми вместе.

И моя душа ступила в светлый круг.

— К вам я пришла от чистых рожденная чистая духом, к вам, о Царица подземных, Аид, Дионис, добрый советчик, ко всем вам, бессмертные боги. Сбросивши тело земное, поистине я из вашего рода благословенных богов. И лишь в одеянии плоти меня победила судьба и земные бессмертные боги. Все же ушла я из тела, из бесконечного скорбного круга, легкой стопой я помчалась за вечно желанным венком.

И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных.

Радуйся, будь благословенна, скорбная, отстрадавшая душа. Отныне отбыла ты срок наказания. Из смертного мятущегося человека стала ты сама богом. Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко.

— Радуйся ныне.

— Радость твоя беспредельна.

Поэма Алексея Ремизова является ярким примером выражения интерсубъективной авторской позиции, экспансивно распространяющей свое «Я» на окружающее, понимаемое в самом расширительном смысле, от личной жизни до древнегреческих текстов. Вводное пятистишие «Золотого подорожия», отделенное от последующей части астерисками, играет роль пролога, связывающего мистический смысл, положенный в содержание всей поэмы, с глубоко личными рефлексиями. Субъектом повествования выступает здесь особая редукция «самости» — мета-«Я», обладающее неземным, провиденциальным знанием, существующее вне жизни и смерти — в том особом пространстве, в котором главным образом и разворачивается повествование[181]. Несколькими годами позже Ремизов в дарственной надписи на книге «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского» (Пг., 1918) объяснял радикальное изменение своей творческой позиции следующим образом: «…слово Гераклита/В марте 1918 г[ода] писалось оно. <…> / Это „слово“ после моих „слов“ (о погибели рус[ской] земли / русскому народу / — новая ступень. Глаз на происходящее над происходящим /а не изнутри (курсив мой. — Е.О.), как те „Слова“ мои»[182].

Уникальность «Золотого подорожия» состоит в особой двойственности «обозрения»: авторский взгляд направляется одновременно извне и изнутри, что подтверждается завершающей строкой пролога, которая указывает на самые обычные, живые, человеческие страдания. Во второй части поэмы обнаруживается раздвоенность субъекта повествования (самосознания) — между «сверхсознанием», бесстрастно оценивающим земную реальность, и «измаявшимся», «измученным», «исколотым» человеком. Надмирный голос, звучащий как будто сверху вниз, и голос потерявшего всякую надежду земного человека, который взывает к «приплюснутым» небесам без звезд, вступают в диалог на границе двух строф. Один из них оглашает свой вердикт: «…и больше ничего не надо!», другой подхватывает: «И не надо!» Здесь же возникает еще одна самоидентификация «Я» — «душа» («Вся душа моя отвращается…»). Вышедшая за пределы земного бытия, эта эманация «самости» все еще связана с миром, однако она уже может различать и эфемерное — собственные души живых людей («Вижу души…», «Вижу измученного тебя…»).

Описанное здесь состояние соотносится с эмоциональным переживанием революционных событий, зафиксированным в Дневнике: «Началось это 23-го, и только сейчас могу записать кое-что, потому что был в чрезвычайном волнении. Ответственность, которую взял на себя народ, и на мне легла она тысячепудовая. Что будет дальше, сумеют ли устроиться <…> столько дум, столько тревог за Россию. Душа выходит из тела (курсив мой. — Е.О.), такое напряжение всех чувств моих» (Д.: 423–424)[183]. С этого момента Дневник писателя буквально пульсирует тревожными мыслями о гибели России. Конец февраля 1917-го — «…все минуты одна дума: о России, сумеет ли устроиться? Ведь народ темен. Бродят. Куда добредут?» (Д.: 426), 4 марта «Вся ночь прошла о судьбе России. Атеистично-безбожно. Голоса не слышу ни с сердцем, ни с душою. <…> И опять тревога о России. Головы пустые, а таких много, чего сварганят?» (Д.: 428). Страх перед неотвратимой судьбой родины тесно переплетается в подневных записях с ощущением неизбежности личного трагического финала[184].

В эти месяцы собственное пограничное состояние между жизнью и смертью Ремизов воспринимал все более фатально. 10 марта «Госпожа великая Россия. Надо ко всему быть готову. А главное к смерти. Я словно умер. И вот теперь начинаю новую жизнь» (Д.: 431); 27 марта — «О, Господи, какая у меня тревога. Лег и лежал с открытыми глазами» (Д.: 433); 8 апреля — «Нет таких могил, ч[то]б живых клали, а то бы лег» (Д.: 434); 21 апреля — «Россия гибнет оттого, что не держит слова» (Д.: там же); 3 сентября — «Теперь стало ясно: Россия погибнет. Она должна искупить грехи свои. И я принимаю эту кару со всем народом русским. Два выхода: или умереть или принять. На первое я не смею ради долга моего. И я принимаю кару» (Д.: 475); 10/11 сентября — «России нет. Россия уходит, как Китеж» (Д.: 478); 25 января / 12 февраля 1918 года — «Судьба наша без судьбы. (Случайность, убьют, конец)» (Д.: 490).

Свидетельствуя непоправимую катастрофу, писатель нераздельно связывает индивидуальное «Я» с Россией. Пик напряжения всех эмоциональных сил совпадает с периодом создания «Слова о погибели…» (сентябрь октябрь 1917 года). На тот момент ему кажется, будто бы «земля ушла, отодвинулась» и он совершает полет «в беспредельности» (С.: 410). Мироощущение достигает необычайного охвата, становясь всеобъемлющим и панорамным, с одинаковой силой способным одновременно воспринимать историю России во всем ее многовековом развитии и осмысливать данный исторический момент, пропускать все это через сознание и сердце. Именно в «Слове о погибели…» впервые осознанно объективируется мысль, позднее развернутая в «Золотом подорожии»: «Отказаться от жизни осязаемой, пуститься в мир воздушный, кто это может?» (С.: 410).

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.