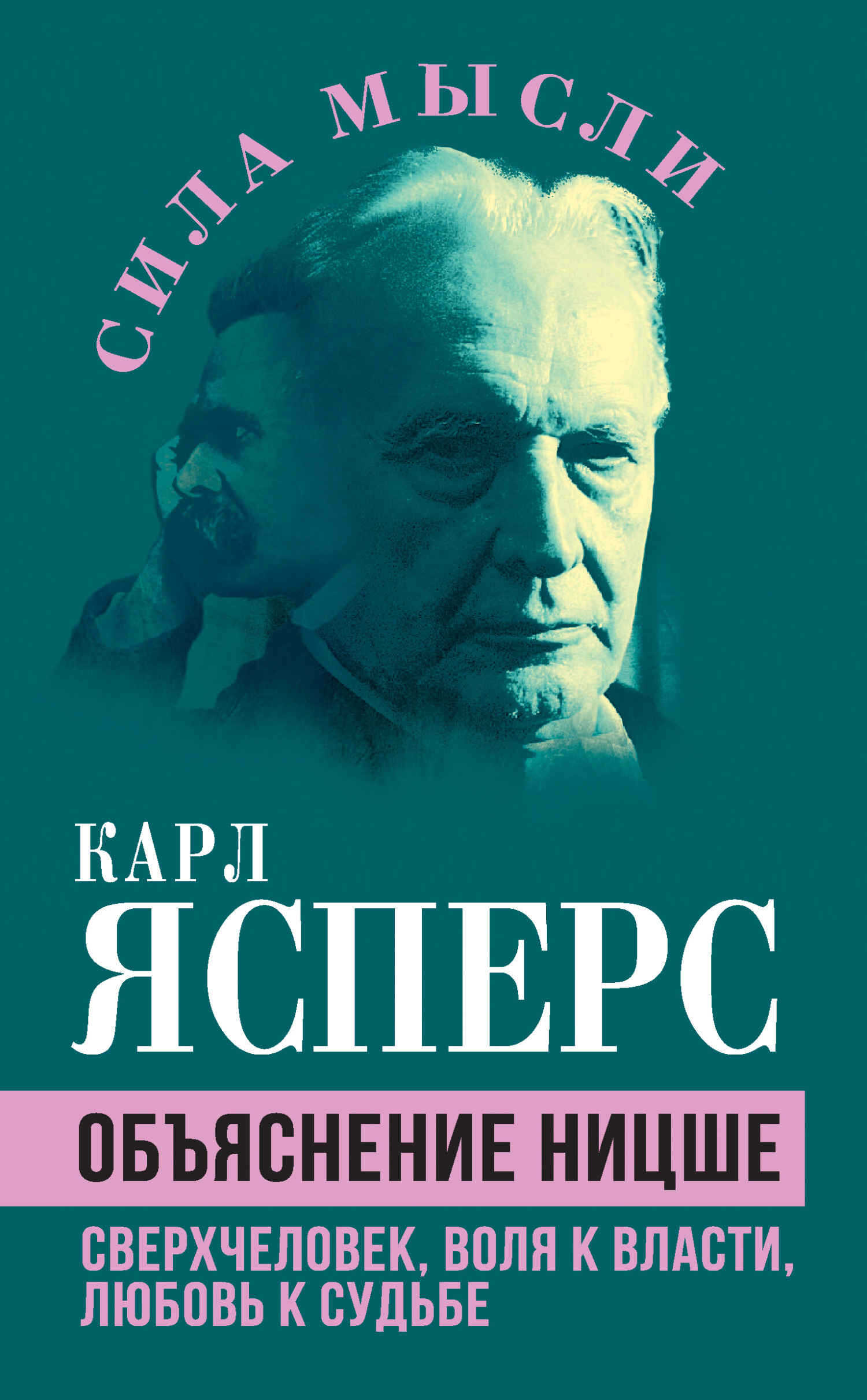

Объяснение Ницше. Сверхчеловек, воля к власти, любовь к судьбе - Карл Теодор Ясперс Страница 41

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Науки: разное

- Автор: Карл Теодор Ясперс

- Страниц: 49

- Добавлено: 2025-01-07 23:05:24

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Объяснение Ницше. Сверхчеловек, воля к власти, любовь к судьбе - Карл Теодор Ясперс краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Объяснение Ницше. Сверхчеловек, воля к власти, любовь к судьбе - Карл Теодор Ясперс» бесплатно полную версию:Карл Ясперс (1883–1969) – немецкий философ, психолог и психиатр, крупнейший представитель экзистенциализма. Одним из предтечей этого течения он считал Фридриха Ницше, исследованию творчества которого посвятил отдельную работу. Ясперс видел в Ницше прежде всего независимого оригинального мыслителя, разоблачающего всяческие иллюзии: «Так происходит становление свободного ума вне границ какой-либо явленной идентичности: национальной, профессиональной, семейной».

Показывая основные положения ницшеанского учения – о сверхчеловеке, воли к власти, любви к судьбе и прочие, – Ясперс объясняет, как они появились, какой смысл придавал им сам Ницше. Таким образом, книга является прекрасным введением или дополнением к пониманию ницшеанского мировоззрения.

Объяснение Ницше. Сверхчеловек, воля к власти, любовь к судьбе - Карл Теодор Ясперс читать онлайн бесплатно

Состояние делается для себя прозрачным в сообщении. Идея и символ суть выражение изначальных, самоподдерживающихся и только лишь интерпретирующих состояний слияния с бытием.

Сообщение происходит либо посредством мысленных конструкций, которые, хотя и были бы ничтожны, если их рассматривать как разумное знание, но в качестве языка, на котором говорит то, что лежит в их основании, открывают некую уникальную истину тому, кто получает его исходя из собственного бытия. (Теории Ницше для нас разделяются тогда по некоему в конечном счёте не рационализируемому критерию на такие, которые действительно представляют собой язык изначальных состояний бытия или контакта с бытием, и такие, которые укладываются в русло голой объективности как мнимого знания о действительности по типу докантовской догматической метафизики).

Либо сообщение происходит посредством образов, которые без какой-либо системы понятий или при частичном влиянии таковой мифологически выражают Да бытию. Языком становятся природа и ландшафт, стихии и жизнь. Апофеоз, рассказ, оформленный символ и песня выражают то же, что и идея, но в условиях непосредственного постижения, в то время как вес и связность этой поэтической форме сообщения также придаёт только идея.

* * *

Идеи, не сообщающие настоятельно необходимого знания о вещах в мире, либо представляют собой рациональную забаву, либо исходят из некоего основания, которое больше их и даёт им направление и содержание. В этом случае их предметно обособленный смысл адекватно сформулировать нельзя: понимающий должен слышать то, что пробуждается благодаря им, руководствуясь некими собственными основаниями.

Ницше говорит, исходя из своих состояний, и никакая из его идей не может сделаться близкой читателю, неспособному тоже незаметно войти в состояние, исходя из которого мыслил Ницше. Однако сами состояния не могут адекватным для них способом сделаться предметом, так как всякое предметное мышление и все определённые действия проистекают только из них как из несоизмеримого основания. Поэтому Ницше понимает: никакое из этих состояний нельзя сделать целью, и требует: «Первый тезис моей морали: не должно стремиться ни к каким состояниям – ни к собственному счастью, ни к собственному покою, ни к собственной власти над самим собой» (12, 137).

Однако эти состояния попадают в поле зрения философствующей мысли: Ницше говорит также о состояниях, характеризуя их не косвенно, но непосредственно; он описывает их и конструирует их идеал. Несмотря на это, смыслом такого описания может быть лишь обращение к их возможностям, т. е. этот смысл не может быть прямым. Поэтому ясно, что ни одно из подразумеваемых Ницше состояний не может быть только лишь настроением или только лишь переживанием. Они являются, скорее, чем-то многосоставным и всепроникающим, неким первоистоком господствующих в жизни импульсов: в них и в их смене экзистенция приходит к осознанию себя самой и бытия. Но если их изображение неизбежно пользуется психологическими средствами, то всегда существует опасность неправомерного превращения этих состояний в чисто психические факты. Такое недоразумение, в случае Ницше становящееся уже тенденцией, должно быть максимально разъяснено, если только не будет усилено при кратком обзоре состояний, понимаемых Ницше в философском смысле; попытка такого обзора предпринимается ниже.

Первая группа: стремление к более широкому, более высокому, более далёкому, к преодолению без какой-либо цели.

Такое движение означает прежде всего состояние отрицания всех связей; освобождение от всего было для Ницше идеалом свободного духа: «в качестве наиболее желательного состояния ему достаточно того свободного, бесстрашного парения над людьми, нравами, законами и расхожими оценками вещей» (11, 9); такое состояние полного расслабления требует: «Не привязываться к личности, хотя бы и к самой любимой, – каждая личность есть тюрьма… Не привязываться к отечеству… Не привязываться к нашим собственным добродетелям и не становиться всецело жертвою какого-нибудь одного из наших качеств…» (ПТСДЗ, 273).

Но это состояние, которое в указанной форме лишь разрушает экзистенцию и отрывает от всякой историчности, которое как покой представляло бы собой ничто, а как движение осуществляется лишь путём непрестанного отрицания, похоже, достигает осуществления в некоей новой форме. Ницше упоминает «таинственный пафос – стремление к увеличению дистанции в самой душе, достижение всё более возвышенных, более редких, более отдалённых, более напряжённых и широких состояний» (ПТСДЗ, 379). Само движение как таковое обретает позитивность безграничного преодоления: «И если у тебя не будет больше ни одной лестницы, ты должен будешь научиться взбираться на свою собственную голову… Чтобы видеть многое, надо научиться не смотреть на себя… всё выше и выше, пока даже твои звёзды не окажутся под тобой! Да! Смотреть вниз на самого себя и даже на свои звёзды… лишь это осталось для меня моей последней вершиной!» (ТГЗ, 109).

Такое изначальное, экзистенциальное движение есть «нечто лёгкое, божественное и близко родственное танцу, резвости!» (ПТСДЗ, 338). В танцевальной песне к мистралю (ВН, 718сл.) это движение соединяется с ветром. Но пусть никто не думает, говорит Ницше, «что однажды неожиданно окажется в подобном смелом состоянии души, символ которого, пожалуй» – эта «танцевальная песня: такая смелая, необузданно весёлая отвага присуща мне менее всего» (14, 406).

Ощущая себя заодно с бытием, это движение говорит устами Заратустры: «Моё стремление к мудрости… моя великая, шумящая крыльями тоска… часто уносило оно меня вдаль, в высоту… туда, в далёкое будущее… Туда, где всякое становление мнилось мне божественной пляской и шалостью, а мир – выпущенным на свободу, невзнузданным, убегающим обратно к самому себе, – как вечное бегство многих богов от себя самих и новое искание себя, как блаженное противоречие себе…» (ТГЗ, 141–142).

Какой бы формы ни было это движение, кажется, что в качестве одного только движения оно разрушает человека. Оно не проявляет ещё никакого определённого содержания. Оно бесконечно в своей негативности и обладает позитивной сущностью только как негативность. Состояния, которым Ницше придаёт более определённое содержание связанного с человеком вот-бытия, описываются им только как позиции благородства, героизма, дионисийской души.

Вторая группа: основные позиции. Сочинения Ницше богаты характеристиками человеческой деятельности. При этом он повсеместно борется с традиционной, якобы общепринятой этикой, считающейся чем-то само собой разумеющимся, с «добродетелью», с духом тяжести, с лживостью и душевной убогостью. Но борется Ницше не против «морали», просто за жизнь, но

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.