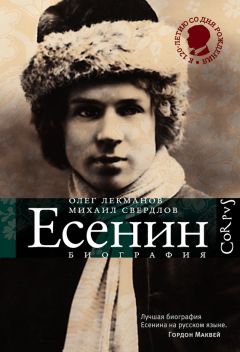

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография Страница 58

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Олег Лекманов

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 136

- Добавлено: 2020-11-15 08:01:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография» бесплатно полную версию:Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография читать онлайн бесплатно

Есенинский дар, согласно Б. Пастернаку, – двойной: “Со времен Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихиею”[1038]. В Есенине удивительным образом сочетались почвенность (“песенно-есенинное” – “коренное”, “родовое”) и крылатость (“амурно-лировое” – “моцартовская стихия”); “балалаечник” на самом-то деле был русским Орфеем. Не признать этого, пусть косвенно и с оговорками, не мог и Маяковский; надо отдать ему должное, признание свое он облек в замечательные по своей точной звучности стихи:

У народа,у языкотворца,умерзвонкийзабулдыга подмастерье.

И все же Есенин был чужд Маяковскому. А Есенину был чужд не только Маяковский, но и все связанное с ним – его соратники, ученики, бунтующие эпигоны. Когда дым сражений за литературное первенство рассеялся и Есенин поймал вожделенную славу, он почувствовал, что с друзьями-имажинистами ему так же не по пути, как и с врагами-футуриста-ми. По воспоминаниям И. Розанова, “в самый разгар дружбы с ними (имажинистами. – О. Л., М. С.) Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало”, и противопоставлял их формальным изыскам свое “поэтическое мироощущение”[1039]. То, что Есенин нередко тяготился своей принадлежностью к имажинизму, подтверждается и в “Великолепном очевидце” Шершеневича:

“Поэтический темперамент, или, как он его называл, “голос”, Есенин любил больше всего и часто бранил меня:

– Холодный ты! Это все от Маяковского! От Маяковского добра не будет! <…> Голоса у него нет!”[1040]

4Но если вернуться к парадоксу в начале этой главы – как же благодаря имажинистам, “холодным” эпигонам Маяковского, лишенным “голоса” и “поэтического мироощущения”, “нутряной” поэт мог обрести себя?

Прежде всего Есенину совсем не повредила “западная” модернистская выучка, которую он прошел у имажинистов: новые поэтические приемы, освоенные автором “Инонии” с легкостью и блеском, разнообразили его стиль и помогли ему выйти из “скифского” тупика. В имажинистский период Есенин охотно втягивался в рискованные формальные игры, будучи уверенным, что при любых экспериментах “нутро” не пострадает. Он с азартом разучивал необычные словесные трюки, чтобы вновь и вновь перебивать инерцию стиля, смещать привычки своего поэтического мира. С помощью Мариенгофа и особенно Шершеневича, бывшего эгофутуриста (в “Мезонине поэзии”) и кубофутуриста (в “Гилее”), знатока и переводчика новейшей французской поэзии, Есенин в самые короткие сроки (за несколько месяцев 1919 года) сориентировался в лабиринтах авангарда. Очень скоро никто уже не мог отделить в есенинской поэзии присвоенное от исконного – например, точно сказать, где в его стихах поэтическое хулиганство, столь для него естественное (“Мне сегодня хочется очень / Из окошка луну обоссать”)[1041], а где перевод из Рембо:

Когда же, тщательно все сны переваривИ весело себя по животу похлопав,Встаю из-за стола, я чувствую позыв…Спокойный, как творец и кедров, и иссопов,Пускаю ввысь струю, искусно окропивЯнтарной жидкостью семью гелиотропов[1042].

Есенин всегда очень внимательно всматривался в каждое техническое нововведение, – свидетельствует Шершеневич, – и если даже был с ним не согласен, то обижался: почему не он, Есенин, это придумал?!

Помню, что я как-то написал небольшую поэму на диссонансах. Есенин зло указал мне на какие-то две строчки, “стащенные у меня”, но Кусикову вечером значительно говорил:

– Ишь, подлец! Мы от рифмы ушли к ассонансам, а он прямо на диссонансы, сукин сын, скакнул! Хитрый он, Вадим-то. Ему палец в рот не клади!

И, придя на другой день ко мне, долго и по-дружески расспрашивал, где еще встречаются диссонансы, каков их принцип, почему это нужно[1043].

Особенно запомнилась мемуаристам так называемая “машина образов”, или “стихомашина”, в духе сюрреализма или дада. “Это было в Богословском переулке, – рассказывает С. Городецкий, – где Есенин жил вместе с Мариенгофом. <…> Я застал <…> Есенина на полу над россыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о “машине образов”. На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово – название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух– и трехэтажные имажинистские сочетания образов”[1044]. “Этим способом писания стихов поэт хотел расширить рамки необходимого, хотел убежать из тюрьмы своего мозга, хотел многое предоставить стечению обстоятельств, игре случая. Этот способ писания стихов напоминает игру в счастье, гадание по билетикам, которые вынимает сидящий в клетке уличный попугай” (И. Грузинов) [1045].

Вадим Шершеневич. 1920-е

Есенин хорошо знал об опасностях, угрожавших его стихам. Поэт боялся, что его манера станет слишком гладкой, слишком легкой, слишком благозвучной – тогда он не сможет удивлять публику. Еще больше его пугала перспектива завязнуть в стилизации – тогда публика перестанет ему верить. Имажинисты помогли Есенину счастливо избежать этого.

Благодаря влиянию друзей поэт завел в своих стихах те самые “острые углы”, которые он так порицал у Маяковского. Резкие, дисгармонические образы, во многом навеянные имажинистами, усложнили есенинскую поэтику и придали ей увлекательный драматизм. С 1919 года в стихах и поэмах русского Орфея развернулась борьба песенного лада и скрежещущего диссонанса.

Так, первая имажинистская поэма Есенина “Кобыльи корабли” начинается с пугающей инверсии столь привычных для поэта природных образов: корабли, плывущие в страну грядущего, – это “рваные животы кобыл”, “черные паруса воронов”; лазурь становится хищной (“не просунет когтей лазурь”)[1046], небо – больным (“из пургового кашля-смрада”), заря – разрушительной (“это грабли зари по пущам”), сад – превращается в кладбище (“черепов златохвойный сад”); как в авангардной живописи, в стихотворении разворачивается композиция из органов, смещенных со своих мест или отделившихся от тела (“Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну грядущего”; “Скоро белое дерево сронит / Головы моей желтый лист”; “Посмотрите: у женщин третий / Вылупляется глаз из пупа”). Однако в последней части мерный ритм анапеста: “Буду петь, буду петь, буду петь” – сменяет диссонансы дольника, “крестьянские” метафоры стилистически сглаживаются и закругляются (“яблоко радости”, “сад зари”, “серпы стихов”, “солнце-куст”); лад восстанавливается.

“Не черным вороном, а касаткой степной глядит у этого озорника каждая песня…” – настаивал В. Львов-Рогачевский[1047]; не совсем так: во многих его песнях “касатка степная” борется с “черным вороном”. У Есенина-имажиниста искали и находили “искренний лиризм, пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов”[1048]. Но именно в этом и состояла цель хитрого есенинского приема: заставить читателя (слушателя) переживать конфликт “песенного лиризма” с “чехардой образов” и насладиться победой “песенного лиризма”. Так, в стихотворении “Мир таинственный, мир мой древний…” (1921) полногласный, песенный анапест (“Стынет поле в тоске волоокой…”) перебивается дольником: “…Телеграфными столбами давясь”, в результате чего действительно возникает впечатление прерывистой, задыхающейся речи (“строка “подавилась””[1049]). А стих “И расшатываться и пропадать” – убеждает читателя (слушателя) в своей искренности расшатанным размером. Но в конце стихотворения все равно торжествует песенная гармония – и тематически (обещание блоковского “того берега”, на котором “пропоют” “песню отмщенья за гибель”), и лексически (высокий слог: “отмщенья”, “гибель”, “пропоют”), и риторически (утешительная интонация уступки: “пускай – все же”), и формально (апофеоз “поющего” анапеста).

В отличие от Клюева и старших “скифов”, имажинисты не учили Есенина уму-разуму, а вдохновляли его. В его прежних стихотворениях деревня воспринималась как удачная стилизация; лирический герой, крестьянин, – как маска; религиозные мотивы – как красочные фигуры речи. И вот читатели привыкли сначала к пастушку с иноком, а затем к крестьянскому пророку, стали неощутимыми сначала деревенские идиллии, а затем деревенские утопии. Стратегически невыгодным для Есенина оказалось и расширение деревни до масштабов вселенной в его революционных поэмах (органичное для Клюева): в космическом пространстве ему угрожала опасность стать спутником Маяковского; и так уже есенинские гиперболы (“До Египта раскорячу ноги…”[1050]; “…Бросаю, в небо свесясь, / Из голенища нож”[1051]) выглядели цитатами из “Облака в штанах”.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.