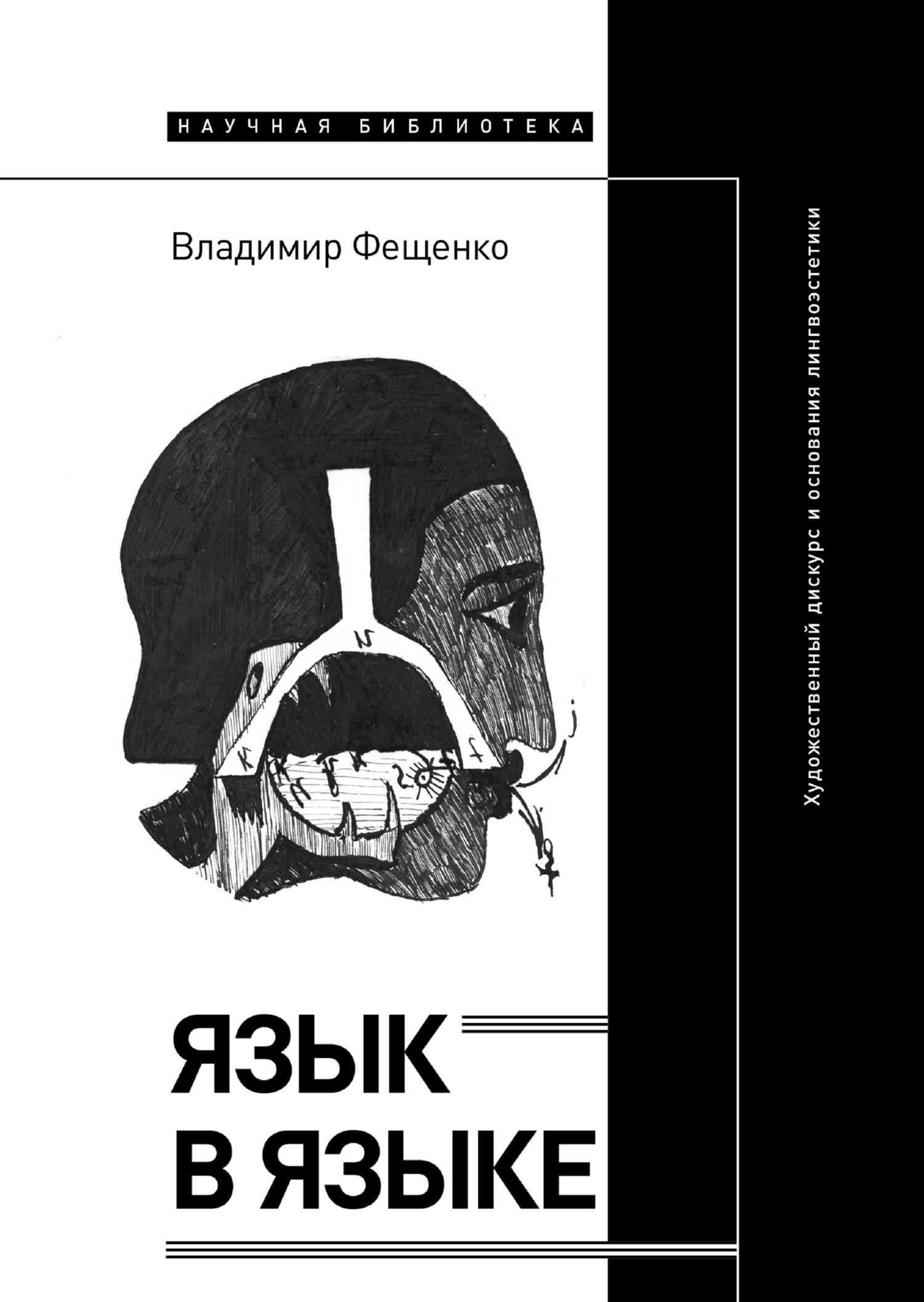

Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко Страница 54

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Владимир Валентинович Фещенко

- Страниц: 98

- Добавлено: 2024-04-24 19:03:01

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко» бесплатно полную версию:Начало XX века в искусстве и гуманитарных науках было отмечено особым интересом к языку, запустившим процесс глубокого осмысления взаимосвязи между языком и художественным творчеством. Эта рефлексия вылилась в так называемый лингвоэстетический поворот, которому и посвящена книга Владимира Фещенко. Автор рассматривает лингвоэстетику как концепцию, направленную на изучение языка искусства и, в частности, языка художественной литературы на стыке лингвистической теории и эстетических учений. В. Фещенко прослеживает формирование этого подхода от эпохи романтизма до наших дней и демонстрирует научный потенциал его инструментария, способного дополнить методы таких дисциплин, как лингвистическая поэтика, семиотика языка и искусства, лингвофилософия, культурная антропология, а также восстановить разрушенные мосты между литературоведением и лингвистикой. Читателю предстоит познакомиться с основными категориями лингвоэстетической теории, главной из которых является художественный дискурс, представляющий собой, по слову Поля Валери, «язык в языке».

Владимир Фещенко – доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, специалист в области взаимосвязи языка и искусства.

Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко читать онлайн бесплатно

Далее мы остановимся на более обширном плане аспектов когнитивной поэтики как одной из самых недавних дисциплин в изучении художественного дискурса.

Когнитивный поворот: исследования по поэтике в лингвистической перспективе

Когнитивная поэтика – сравнительно недавно зародившаяся дисциплина, получившая особое развитие в последние два десятилетия преимущественно в западном литературоведении. В этом параграфе мы осветим некоторые из таких работ, наиболее близких к языковой проблематике когниции в художественных текстах. Кроме того, мы упомянем один случай приближения к указанной проблематике из истории отечественной мысли о языке и поэзии.

Если говорить о когнитивных, или познавательных, аспектах литературы и искусства (и поэтики как науки о них), то отдельные замечания высказывались на этот счет в философско-эстетических исследованиях разных веков. Однако о лингвистической стороне этих аспектов упоминалось редко. Здесь мы бы хотели указать на один известный нам столетней давности случай приближения к лингво-когнитивной поэтике, впрочем, со стороны философии. Речь идет о двух работах русского философа и гносеолога С. А. Аскольдова, к мысли которого в контексте лингвоэстетики мы уже обращались в предыдущей главе.

В одной из работ, статье 1925 года «Форма и содержание в искусстве слова», полемизируя с формальной школой, Аскольдов делает примечание, в котором заявляет о необходимости выделения концепта как особой категории, отличной как от понятия, так и от образа:

Что скрывается за поэтическим словом – образ, понятие или символ, и что такое символ – вопрос самостоятельный и слишком сложный, чтобы его здесь разбирать. Мы склонны утверждать существование особого вида концептов – поэтических концептов, отличных и от образов, и от абстрактных понятий [Аскольдов 1925: 325].

Поэтическое слово и переживание, вызываемое им, слишком мало назвать эстетическими. С одной стороны, полагает Аскольдов, в поэзии у нас есть поэтические образы, с другой, в научном знании – абстрактные понятия. Но нет ли в поэзии и своего рода познания? А следовательно, не есть ли образы – элементы некоторого познания? Ответ Аскольдова: в художественном слове образ не только эмоция, но и концепт. В более известной статье «Концепт и слово» 1928 года, легшей в основу всей русской концептологии, делаются утверждения, касающиеся познавательного потенциала художественных и поэтических концептов:

Концепты познавательного характера только на первый взгляд совершенно чужды поэзии. На самом же деле они, словно подземными корнями, питают своими смысловыми значениями иррациональную и неопределенную стихию поэтических слов и приемов [Аскольдов 1997: 268].

Любопытно, что даже в современной Аскольдову авангардной «заумной» поэзии, при всей ее кажущейся иррациональности, ему видится сознательное и познавательное зерно.

Что это за туманное «нечто», в котором в области знания всегда, а в искусстве слова в значительной степени заключается основная ценность? [там же: 268]

В области знания это «нечто» ассоциируется с концептом как общим понятием, в области искусства оно связывается Аскольдовым с «художественным концептом». Концепты познавательного характера не чужды поэзии. Более того, они лежат в глубинах стихии поэтических слов и приемов, казалось бы совершенно иррациональной, но тем не менее несущей в себе рациональное зерно познавательных смыслов. Ведь как бы ни были индивидуальны значения слов и образов в поэзии, в них заключена та или иная общность. Общность индивидуальных художественных образов и видится Аскольдову в концепте.

Существенная сторона концепта как познавательного средства видится Аскольдову в функции заместительства:

Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода [там же: 269].

Не понятие, не представление, но «мысленное образование» с заместительной функцией. Концепт – не всегда заместитель реальных предметов, он может замещать и некоторые стороны предмета, и реальные действия. В пример приводится концепт «справедливость» или математический концепт тысячеугольника, который замещает бесконечное разнообразие индивидуальных тысячеугольников, образно не представимых, но поддающихся мысленному счету. Концепт и есть в данном случае заместитель этих длительных возможных операций.

Художественный концепт, пишет Аскольдов, – это комплекс понятий, представлений, чувств, эмоций. В игнорировании этого обстоятельства ему видится ошибка формалистов, рассматривающих творчество того или иного автора как сумму художественных приемов, не имеющую отношения к познавательной способности искусства слова.

Самое существенное отличие художественных концептов от научных заключается, согласно Аскольдову, в «неопределенности возможностей», то есть в ассоциативности, не подчиненной законам действительности и строгой логики. Концепты в поэтическом языке представляют особую индивидуальную норму и создают свою особую логику. Впрочем, это не отменяет их общей значимости и заместительной способности. Художественный концепт, повторяет Аскольдов, не равен образу. Он тяготеет к потенциальным образам. В нем так же, как и в научном понятии, есть свое родовое свойство.

В качестве примера художественного концепта Аскольдов приводит пушкинское «лукоморье». В этом концепте нет никакого центрального значения, он представляет собой лишь ассоциативную группу, открытую для потенциального осмысления. С его точки зрения, концепт «лукоморье» – больше чем просто образ. В нем больше потенциальности и динамики, чем статической образности. В этом, согласно исследователю, заключается самое важное, чем характеризуется природа концепта.

Самое скрытое и загадочное в природе концепта и слова, как его органической части, раскрывается через понятие потенциального. Потенциальное есть особая ценность значимости. Такою ценностью и является концепт и его органическая часть – слово [Аскольдов 1997: 279].

Аскольдову удается обосновать категорию концепта в том виде, в котором она войдет в современную лингвистику, и заложить основу русской концептологии. Впрочем, в его концепции мы не встречаем никаких указаний на идиоэтническую специфичность и национальный аспект культурных концептов. Подчеркивая потенциальную природу художественных концептов, он видит в них возможность служить носителями творческого знания о мире.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.