Новгород, открытый археологами - Петр Иванович Засурцев Страница 9

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Петр Иванович Засурцев

- Страниц: 53

- Добавлено: 2023-02-08 09:00:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Новгород, открытый археологами - Петр Иванович Засурцев краткое содержание

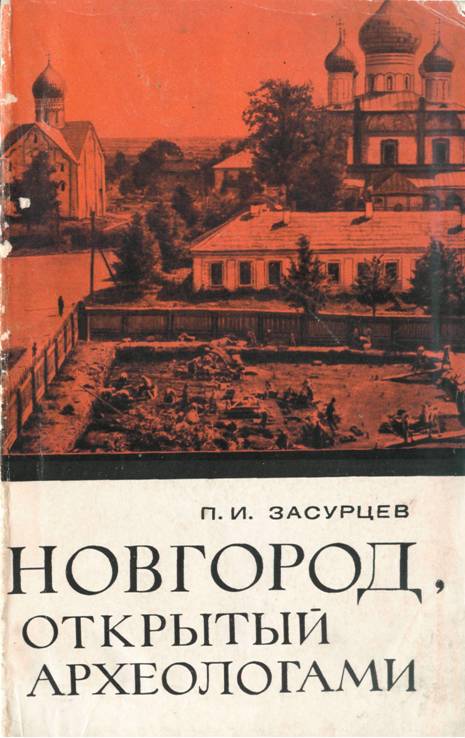

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Новгород, открытый археологами - Петр Иванович Засурцев» бесплатно полную версию:Ни один древнерусский город не может сравниться с Новгородом по количеству замечательных исторических памятников. Но до недавнего времени считалось, что облик древнего города, где основным строительным материалом было дерево, утрачен для нас навсегда. Однако во влажном слое земли, образовавшемся за многие столетия в Новгороде, археологическими раскопками последних лет вскрыты древние улицы с многими усадьбами, прослежена их застройка. Казавшийся безнадежно утраченным облик древнерусского города представлен в совершенно конкретных очертаниях.

О том, как складывался древний Новгород, как из века в век менялся характер его застройки и состав населения, как и почему этот центр феодальной республики стал великим, и рассказывается в этой книге.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей нашей Родины.

Новгород, открытый археологами - Петр Иванович Засурцев читать онлайн бесплатно

Но это произошло уже во второй половине XVI в., почему же нет в земле остатков построек и мостовых первой половины XVI в.? Это легко объяснить. Когда с уменьшением населения в городе соответственно coкpaтилось и нарастание культурного слоя, то и в нижележащих слоях дерево не могло хорошо сохраняться. Почва стала рыхлой, в нее проникал воздух и разрушал не только остатки построек начала XVI в., но и в нижележащих слоях второй половины XV в.

То, что мы говорили здесь о культурном слое Новгорода, прояснилось по-настоящему после завершения работ на Неревском раскопе.

Раскоп 1951 г. имел небольшие размеры: всего 18 X 20 м. Захватывать большую площадь было рискованно, ведь толщина слоя здесь еще так и не была известна, предшествующие раскопки в этой части города ни разу не были доведены до материка.

Раскопки в Новгороде (как и в других местах) требуют большого количества научно-технических работников для ведения дневников, составления чертежей, описания находок и пр. Эти работы выполняются студентами, в первую очередь студентами-археологами Московского университета, Московского архитектурного института и других. Поэтому раскопочный сезон ограничивается временем каникул.

Раскапывать верхние слои в Новгороде легко, но скучно: поздний мусор, битые горшки, обломки кирпичей, печные развалы, угли, зола - все это явные остатки жилищ и других построек, но никакого представления о жилищах составить по ним невозможно. Но вот где-то на глубине 1,6 - 1,8 м начинают появляться рыжие или коричневые пятна древесной трухи. Такой же полоской темно-коричневой трухи предстала и самая верхняя мостовая. Она шла через раскоп по диагонали, с юго-востока на северо-запад. Такого направления не было ни у одной улицы Неревского конца.

По местоположению это могла быть, вероятнее всего, Холопья улица (рис. 1). В дальнейшем, когда выявился древний холм, который огибала эта улица, все сомнения отпали окончательно. Настилы мостовой лежали непосредственно один на другом, как в штабеле.

Ширина мостовых сверху до низу оставалась тоже неизменной - 3,5 м. Неизменной была и конструкция: вдоль мостовой прокладывались три лаги из бревен диаметром 18 - 20 см, одна лага в середине и две ближе к краям, а на них укладывались плахи плоской стороной кверху. На настилы мостовых использовались прямослойные и довольно толстые бревна (25 - 30 см в диаметре), которые обрабатывались здесь же, на месте укладки. Плоская сторона плахи обтесывалась топором, а в горбыльной стороне вырубались выемки точно по лагам.

Рис. 1. Неревский раскоп. Мостовая Холопьей улицы

Никаких креплений не требовалось. В таком виде мостовые могли служить десятки лет почти без ремонта, и если их обновляли, то, как мы говорили уже, по другим причинам. По обе стороны мостовой, вплотную к торцам, стояли частоколы. Они прекрасно сохранились в земле. Собственно - это были лишь нижние части столбовых стенок, ограждавших владения новгородцев. Верхние концы частоколов всегда были обуглены: их «срезало» огнем во время очередного пожара. В земле остались нижние концы столбов длиной 80 - 100 см. Подобные частоколы были и на Ярославовом Дворище. Они также показывали границы владений, но владения эти уходили далеко за пределы раскопа и вскрыть хотя бы одно из них полностью никто не осмеливался и мечтать. Но 26 июля 1951 г. произошло событие, вначале как будто ничем не примечательное. Работница Н. Ф. Акулова нашла в земле небольшой, свернувшийся в трубочку кусок бересты, на которой хорошо были видны буквы, нанесенные заостренным предметом. Это была первая Новгородская берестяная грамота. Волнующий момент находки этой грамоты очень ярко описан в книге В. Л. Янина «Я послал тебе бересту».

Когда этот кусок бересты распарили в теплой воде и со всеми предосторожностями развернули и зажали между стеклами, грамота оказалась довольно большой: 38 X 13 см. Буквы, написанные русским полууставом XV в., читались очень четко, но грамота еще в древности была сильно повреждена, у нее вырвано б кусков, очень затруднивших чтение. Но и из оставшегося текста можно было понять, что речь идет о феодальных повинностях - «поземе» и «даре», которые поступали с ряда новгородских сел (Меново, Васильеве, Овсеево, Шадрине, Ошвино, Харьяново, Мохово и др.) некоему Фоме, очевидно, крупному феодалу, жившему в Новгороде. Грамота была найдена на середине мостовой и в момент ее находки еще очень трудно было оценить значение этого факта. Но на следующий день была найдена вторая, затем третья, четвертая, пятая и т. д.

Грамоты находились в самых различных местах: в развалах построек, во дворах, на мостовой. И найдены они не в какой-то одной прослойке, а в наслоениях с XV по XI в. (если смотреть сверху вниз). Было ясно, что в руки археологов попали не остатки какого-то архива, а первые листки еще никому не известного, но давно уже ожидаемого ценнейшего исторического источника - письма людей, написанные по самым различным поводам.

Рис. 2. Берестяная грамота (прорись) и стили для письма

Всего в 1951 г. найдено 10 берестяных грамот (рис. 2). Лето 1951 г. в Новгороде было очень благоприятным для раскопок, и в начале сентября работы были завершены. Толщина культурного слоя по Холопьей улице достигала 7 м. Если отбросить 1,5 - 1,7 м верхних напластований, то остается массив свыше 5,5 м плотного, цельного почти не нарушенного поздними (да и древними) ямами. От самого верха и до материка (или точнее сказать до поверхности дерна, покрывавшего изначальную материковую глину) лежал штабель мостовых - 25 настилов, 25 ярусов, но эту картину археологи могли наблюдать только по окончании раскопок в стенках котлована. В процессе же работы каждый настил расчищался, зачерчивался, фотографировался и удалялся из раскопа. Самый верхний настил относился, как мы уже упоминали, к концу XV в., а самый нижний - к XI в. Более точной даты в то время назвать было нельзя. По обеим сторонам мостовых шли частоколы, а за ними лежали в разных местах остатки более 20 построек. И повсюду - около построек и внутри их - попадалось огромное количество самых

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.