История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес Страница 64

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Филипп Арьес

- Страниц: 167

- Добавлено: 2025-11-02 10:02:30

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес краткое содержание

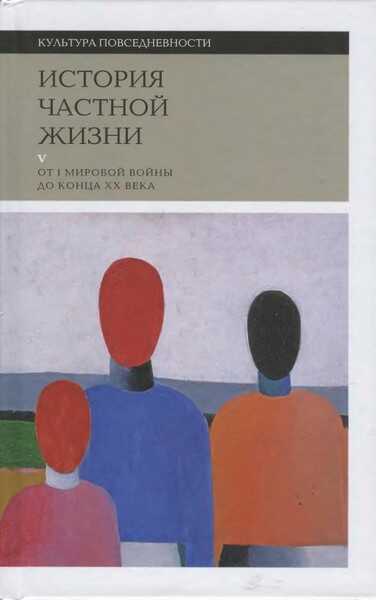

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес» бесплатно полную версию:История частной жизни: под общ. ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 5: От I Мировой войны до конца XX века; под ред. А. Про и Ж. Венсана / Софи Боди-Жандро, Реми Лево, Кристина Орфали, Антуан Про, Доминик Шнаппер, Перрин Симон-Наум, Жерар Венсан; пер. с фр. О. Панайотти. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 688 с. (Серия «Культура повседневности») ISBN 978-5-4448-0998-3 (т. 5) ISBN 978-5-4448-0149-9

Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. Пятый, заключительный том — о XX веке, в котором частная жизнь претерпела невероятные изменения. Здесь рассказывается о дегуманизации человека на войне и в концлагере, о сексуальной революции и новом восприятии спорта, о том, как можно хранить личные тайны в эпоху массмедиа и государственного контроля, о трансформациях религии и появлении интернета — и о многом другом.

История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес читать онлайн бесплатно

Чем можно помочь?

Проблемы дальнейшего лечения и возвращения в нормальную жизнь гораздо сложнее, чем детоксикация. Доктор Орсель полагает, что личность наркомана одновременно недостаточно и слишком зрелая. Он с необыкновенной изобретательностью пользуется существующими общественными институтами. Пройдя лечение, наркоманы чувствуют себя «ветеранами» и почти все ведут себя как новообращенные. Вместе с тем у них наблюдаются явления регресса, например энурез, свойственный наркоманам старше тридцати лет. Многие из тех, кто в прошлом «сидел» на героине, становятся алкоголиками. Напомним о некоммуникабельности как одном из важнейших факторов наркомании. Если после лечения наркоман попадает в ту же социокультурную среду, которая привела его к употреблению наркотических веществ, вероятность срыва очень велика. Приведем два примера. Те, кто употреблял кокаин в годы I Мировой войны и амфетамины — в годы II Мировой, были взрослыми людьми, имевшими какие-то социальные связи, которые они возобновили после демобилизации и в большинстве случаев вернулись к нормальной жизни. Известно, что в 1970-е годы марсельские наркоторговцы продавали свой товар по демпинговым ценам учащимся школ и колледжей, чтобы вызвать привыкание. Когда полиция положила этому конец, юные «героинщики» из приличных семей и стабильной социальной среды также смогли вновь вписаться в нормальную жизнь. Доктор Орсель полагает, что несмотря на агрессивность речей юных маргиналов, которых приютил руководимый им Центр при аббатстве, в них сквозит острое чувство вины и желание «вернуться к порядку». Это объясняет гипнотическое воздействие, которое оказывают на юных наркоманов «менты»: с одной стороны, их ненавидят, а с другой — видят в них спасительный образ отца. Если индивидуальная причина токсикомании — это некоммуникабельность, то социальный корень этого зла — желание наживы. И бедные крестьяне, выращивающие мак, чтобы как-то свести концы с концами, и наркобароны, сами не притрагивающиеся к товару, который их обогащает, распространяют по всему миру паутину фатальной зависимости. Действия полицейских периодически приводят к арестам мелких дилеров, которые сами являются потребителями зелья; иногда это бывают зрелищные «спецоперации», освещаемые в СМИ, но до «очень важных персон», находящихся на вершине этой пирамиды горя, часто проникающих в государственный аппарат и располагающих деньгами, которые способны заткнуть рот кому угодно, дело, как правило, не доходит.

СОЖИТЕЛЬСТВО МОЛОДЫХ ПАР

Пара распадается?

Слово concubine (сожительница) происходит от латинского concubina — «та, с которой спят». В разговорной речи слово «сожительство» имеет пренебрежительную окраску. Исследователи INED, не желая никого обижать, для обозначения живущих вместе молодых людей выработали понятие «ювенильного сожительства», впрочем не уточняя, когда кончается молодость. Незарегистрированные пары — не новость, как и дети, рождающиеся у таких пар. В середине XIX века внебрачные дети составляли 30% родившихся в Лионе, 32% — в Париже, 35%— в Бордо, к началу Прекрасной эпохи соответственно 21%, 24% и 26%. Начиная с 1975 года внебрачное сожительство набирает обороты: 445 680 пар (3,6% от общего количества) в 1975 году, 809 080 — в 1982-м (6,1%). Рождение «незаконных» детей возросло с 7% в 1970 году до 14% в 1982-м. В том же году отцы признали 50% внебрачных детей против 20% в 1970-м. Внебрачное сожительство наблюдается в основном в городах: в 1982 году в Парижском регионе вне брака живут 22,7% пар, а в сельской местности — 4,8%. Менее известные факты: распространение внебрачного сожительства не компенсировало снижение рождаемости и увеличение числа разводов, потому что в период с 1975 по 1982 год сокращается доля сожителей младше тридцати. Таким образом, падение рождаемости нельзя вменить в вину лишь конкуренции со стороны ювенильного сожительства. Начинается эпоха если не одиночек, то по крайней мере семьи с одним родителем, и следует упомянуть другие причины, главная среди которых — осознание того, как сложно долгосрочно поддерживать единство пары, с тех пор как западное общество смешало два плохо сочетаемых понятия: эфемерную любовь-страсть и родительские заботы. Как бы там ни было, в течение десяти лет зрела убежденность в том, что ювенильное сожительство является хорошей подготовкой к такому испытанию, как брак: в 1968 году 17% молодоженов жили вместе до свадьбы, в 1977 году–44%.

Хорошая подготовка к браку?

«Все так быстро меняется», — говорят в народе. Беглый взгляд на три опроса позволит нам соотнести недавнюю историю ювенильного сожительства и новое значение этого термина. С октября 1975 года по июнь 1976-го по инициативе Луи Русселя проводился опрос среди 2765 человек

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.