История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес Страница 62

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Филипп Арьес

- Страниц: 167

- Добавлено: 2025-11-02 10:02:30

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес краткое содержание

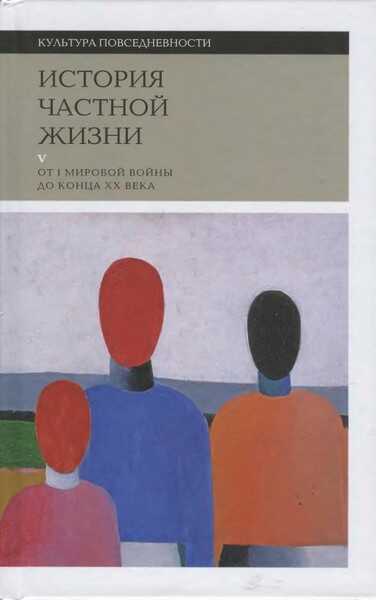

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес» бесплатно полную версию:История частной жизни: под общ. ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 5: От I Мировой войны до конца XX века; под ред. А. Про и Ж. Венсана / Софи Боди-Жандро, Реми Лево, Кристина Орфали, Антуан Про, Доминик Шнаппер, Перрин Симон-Наум, Жерар Венсан; пер. с фр. О. Панайотти. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 688 с. (Серия «Культура повседневности») ISBN 978-5-4448-0998-3 (т. 5) ISBN 978-5-4448-0149-9

Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. Пятый, заключительный том — о XX веке, в котором частная жизнь претерпела невероятные изменения. Здесь рассказывается о дегуманизации человека на войне и в концлагере, о сексуальной революции и новом восприятии спорта, о том, как можно хранить личные тайны в эпоху массмедиа и государственного контроля, о трансформациях религии и появлении интернета — и о многом другом.

История частной жизни. Том 5: От I Мировой войны до конца XX века - Филипп Арьес читать онлайн бесплатно

Дети, которых били, хранят молчание

Борьба с бесплодием ведется упорно, но нельзя забывать о ежедневной драме, скрытой завесой тайны: речь о жестоком обращении с детьми. 26 июня 1985 года П. Жиро от имени Законодательной комиссии выступает на бюро Сената с докладом о проекте закона, подготовленного Эдуардом Бонфу и касающегося защиты детей от жестокого обращения. Согласно этому докладу, ежегодно 50 000 детей становятся жертвами психологического, физического или сексуального насилия. 400 из них гибнут. В то же время жалоб подается мало: в 1982 году их было 1611. Суды присяжных приговорили 15 человек к заключению с обязательными работами; 8-к содержанию под стражей; 572 человека были приговорены исправительными трибуналами к различным срокам тюремного заключения и штрафам. Несмотря на строгость Уголовного кодекса, автор доклада объясняет слабость репрессий «настоящим заговором молчания». Таким образом, мы попали в зону тайны, в которой начинает действовать семейная солидарность, подпитываемая страхом, стыдом, возможно угрызениями совести. Врачи и социальные работники по закону от 15 июня 1971 года в случае, если им становится известно о насилии над детьми моложе 15 лет, должны сообщать об этом в соответствующие органы (статья 378 Уголовного кодекса). Они же молчат об этом или говорят мало, убежденные в том, что ребенку все же лучше оставаться в семье. Страдания детей — это следствие алкоголизма, проживания в трущобах, коротко говоря, «социальной и эмоциональной недоразвитости виновных». Родители-палачи, как правило, сами в детстве страдали от жестокого обращения, а дети-жертвы обыкновенно бывают нежеланными или от предыдущего брака. Законом карается не только жестокое обращение с ребенком, но и недонесение о происходящем: пункт 2 статьи 62 Уголовного кодекса (на основании закона от 15 июня 1971 года) предусматривает наказание за это в виде лишения свободы сроком от двух месяцев до четырех лет. Бонфу предлагает ужесточить наказание для тех, кто избивает детей, и для тех, кто скрывает эти факты. Усиление репрессивных мер не даст результата. Рабочая группа, созданная при Детском фонде Анны-Эймоны Жискар д’Эстен, сделала вывод, что нужно «считать родителей, жестоко обращающихся с детьми, не виновными и подлежащими примерному наказанию, но скорее уязвимыми, нуждающимися в помощи и реабилитации, безусловно не упуская из виду приоритет интересов ребенка». Поле для деятельности весьма широко.

«Дети существуют, чтобы слушаться»

Отношения родителей и детей очень изменились по сравнению с 1920-ми годами. Даже в богатых — во всяком случае, в обеспеченных — семьях остерегались «портить» детей (обратим внимание на полисемию слова). Игрушки были редкостью и дарились в определенные дни. Дисциплина была железной. Следовало «дрессировать», «формировать характер». Жаловаться запрещалось. Слезы осуждались. «Мы приходим на землю не для того, чтобы веселиться; очень многие гораздо несчастнее тебя; во время войны твой отец и не такое видал» и т. д. Чувство вины внушалось с самого раннего возраста. Делать пи-пи в кровать очень плохо. А уж что касается большего, то это вообще смертный грех. Необходимость работать не обсуждалась как для мальчиков, так и для девочек. Вспомним лишь один пример, рассказ маленькой крестьяночки, который читаем у И. Вердье[96]. Девочки должны всегда что-то делать, их руки не должны быть свободными: «Когда бабушка видела, что мы ничего не делаем, тут же раздавалось: „Ну-ка, девочка, подшей-ка эту тряпку“». Маленькие пастушки все время вяжут на ходу и стоя, следя за коровами. Начиная с двенадцати лет они вышивают крестиком по канве красной нитью свою фамилию, это будущие метки для приданого. Девочки начинают вышивать эти метки, когда у них начинаются первые менструации. Эти метки означают начало переходногр возраста, которое, таким образом, не относится к сфере секретного. С этих пор девочки, уже почти женщины, принимаются за другую работу: «Я доила коров, кормила кур, кроликов, а по утрам немного работала по дому. У нас было около дюжины коров, нам с мамой надо было за ними ухаживать. Я выдаивала четыре за час, мама, может быть, пять. Летом я всегда вставала до рассвета: между полуднем и двумя часами мы шли в поле полоть морковь и свеклу. Я все это делала, когда мне было двенадцать лет». Таков был распорядок дня у девочек в 1920-е годы. Что касается сохранения девственности, за этим строго следили. «Я вас уверяю, мальчики не могли ко мне приблизиться. Во-первых, этого им не позволял мой отец. Когда примерно в 1925 году я ходила на танцы, отец всегда был рядом, а когда он меня звал, я должна была моментально подойти. Если я при этом танцевала, приходилось бросать парня и бежать домой, потому что отец уже ушел».

Дети должны быть «успешными»

Социальная мобильность интересует нас только в том плане, в каком она касается частной жизни. Напомним, что мнения большинства специалистов совпадают по следующим моментам: малая мобильность на вершине и у подножия социальной пирамиды; сравнительно большая подвижность в средних классах; продвижение по социальной лестнице небольшое в масштабах биографии, но значительное, если сравнивать статусы детей и родителей, и подчас потрясающее, если рассматриваются три поколения. Говоря о «социальном воспроизводстве», без конца обсуждаемом школой Бурдьё, надо остановиться на трех моментах.

Во-первых, воспроизводство — не только количественное, но и качественное. Мы имеем в виду, что показательный «случай Помпиду» (дед — крестьянин, родители —

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.