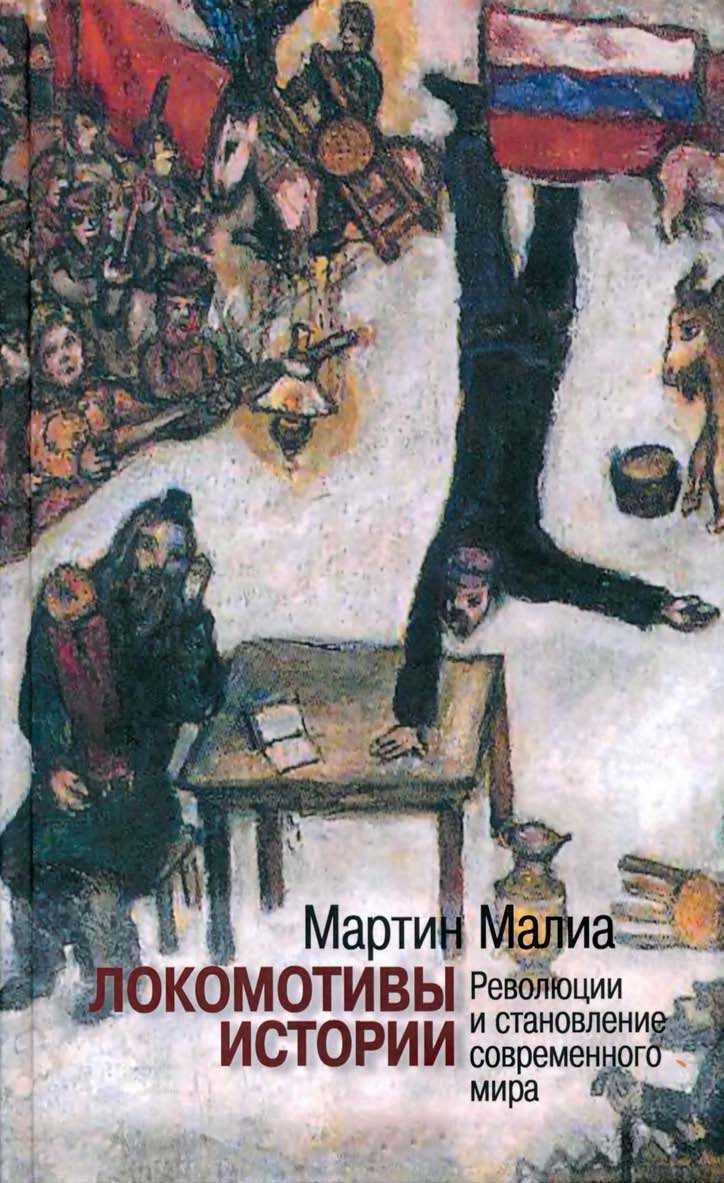

Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа Страница 61

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Мартин Малиа

- Страниц: 128

- Добавлено: 2025-06-27 22:11:00

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа» бесплатно полную версию:÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Американский историк Мартин Малиа исследует европейские религиозные конфликты XV и XVI вв., революционные события в Англии, Франции, Соединённых Штатах и России. В итоге он приходит к выводу, что корни революционных событий XX в. уходят глубоко в историю Европы, а революционная мысль и модель поведения от одной великой революции к другой подвергались процессу радикализации. Малиа предлагает оригинальный взгляд на феномен революции и даёт интересную оценку влиянию этого феномена, рассматривая его как движущую силу исторического процесса.

Книга рассчитана на специалистов-историков и широкий круг читателей.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Локомотивы истории: Революции и становление современного мира - Мартин Малиа читать онлайн бесплатно

Настоящий вызов национальной ортодоксии бросила разоблачительная историография рубежа XIX–XX вв. В Европе той эпохи этот вызов поступил от социализма, обычно марксистского толка, в Америке подобные работы появились благодаря прогрессистскому движению и носили более примитивный, не теоретический характер. В Европе врагом социального радикализма называли «капитализм», а жертвой/соперником — «пролетариат»; в Америке в роли врага прозаично выступал «крупный бизнес», а жертвы/соперника — просто «маленький человек». Разница не только риторическая: она служит мерой размаха социальных изменений, которые рисовали в своем воображении радикалы.

Начало новой школе положили две работы: Чарльза Линкольна о Пенсильвании, выпущенной в 1901 г., и Карла Беккера о Нью-Йорке, вышедшей в 1909 г. Оба автора обнаружили бунтарство среди низших классов. Революцию они изображали как борьбу западных переселенцев, зачастую пресвитериан из Ирландии и Шотландии, в союзе с городскими ремесленниками и «механиками» против филадельфийской и нью-йоркской олигархии с побережья с целью прорваться к власти, получив избирательное право[183]. Согласно знаменитому изречению Беккера, американская революция представляла собой схватку не только за то, чтобы «править у себя дома», но и за то, «кто будет править дома». Поэтому за патриотической риторикой эти ревизионисты видели классовую борьбу, «совсем как в 1789 г.» или во время любого европейского восстания. Кроме того, Артур Шлезингер-старший авторитетно разъяснил в 1918 г., что американская революция боролась не за конституционные принципы, как уверяют национальные ортодоксы, а за экономические интересы: торговцы побережья выступали против колониальной коммерческой системы Британии[184].

Наиболее сенсационное заявление в духе новой ортодоксии прозвучало, правда, несколько раньше, в 1913 г., в «Экономической интерпретации Конституции Соединённых Штатов» Чарльза Берда[185]. В этом труде, который пользовался огромным влиянием, Берд фактически разоблачал Конституционный конвент, видя в нём заговор бизнесменов-консерваторов с целью выхолостить наследие 1776 г., своего рода циничный термидор, а не торжество революционных принципов, как воображали ортодоксы. Он пытался, в частности, показать, что творцы конституции являлись не столько землевладельцами, сколько инвесторами, вкладывавшими средства в мануфактуры, торговлю и особенно в государственные ценные бумаги, а следовательно, много выигрывали от установления сильной федеральной власти. Книга повлекла за собой бесконечную полемику и дотошное изучение фактов, приводимых автором. В результате утверждение о ценных бумагах было опровергнуто, однако весьма значительная роль экономических интересов в революционной борьбе подтвердилась. Соответственно во времена экономического бума 1920-х гг. и «великой депрессии» 1930-х гг. социальные историки уделяли особое внимание в исследованиях народному радикализму, который проявлял себя в деятельности корреспондентских комитетов, и демократической интеллектуальной жизни, пробуждённой той эпохой[186]. А когда прогрессизм уступил место «Новому курсу», Меррилл Дженсен в 1940–1950 гг. реабилитировал децентрализованные «Статьи Конфедерации», до тех пор осуждавшиеся в свете ортодоксального благоговения перед Конституцией[187].

В послевоенную эпоху, впрочем, маятник неизбежно качнулся назад, в сторону политики и конституционного строительства, а следовательно, идей и идеологий[188]. Первопроходцами на этом пути стали Эдмунд и Хелен Морган, выпустившие в 1953 г. книгу «Кризис из-за гербового сбора: Пролог к Революции», убедительно демонстрировавшую, что с самого начала колонисты отказывали парламенту в праве взимать не только внутренние налоги, но и любые другие сборы с целью повышения государственных доходов. Тем самым конституционный принцип «нет налогам без представительства» был реабилитирован в качестве подлинного мотива революции, вдобавок неизменно существовавшего ещё с 1765 г.

Бернард Бейлин в 1967 г. развил и углубил такой подход в «Идеологических истоках Американской революции». Основываясь на последних работах, показывающих, что наследие пуританской республики XVII в. сохранилось и в XVIII в. в виде радикальной критики «продажного» правления вигов[189], Бейлин продемонстрировал, что идеология «приверженцев Содружества» в большей мере, чем Просвещение, вдохновляла основную массу протестной литературы в Америке начиная с 1765 г. Именно эта идеология стояла за знаковыми событиями того времени — известной серией кризисов от протестов против «Акта о гербовом сборе» до «Бостонского чаепития». В частности, ограничительные меры британского правительства в те годы казались колонистам очевидным «доказательством самого настоящего умышленного сговора, в который тайно вступили заговорщики и в Англии, и в Америке»[190]. Поиски роли идей в революции продолжались. Перри Миллер, уже исследовавший пуританский менталитет в книгах «Мышление Новой Англии» 1939 и 1953 гг.[191], развил тему, посвятив ей важную статью «От Ковенанта к возрождению»[192]. Алан Хеймерт делал акцент на религиозных истоках революции[193].

Следствием такой усиленной сосредоточенности на идеях как движущей силе революции стало преуменьшение роли радикальных социально-экономических сил, которым отдавали пальму первенства прогрессисты. Теперь нам предлагали картину консервативной революции. Бейлин подытожил новую концепцию следующим образом: «революцию наделило особой силой и сделало преобразующим событием» не «свержение существующего порядка», а «радикальная идеализация и рационализация предыдущих полутораста лет американского опыта»[194].

Разумеется, дело не могло закончиться столь мало вдохновляющей, консервативной оценкой смысла революции. И действительно, висконсинская школа Меррилла Дженсена и его последователей продолжает традицию социального радикализма. Кроме того, по мере приближения двухсотлетней годовщины ещё более молодые историки начали критиковать компромисс революции

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.