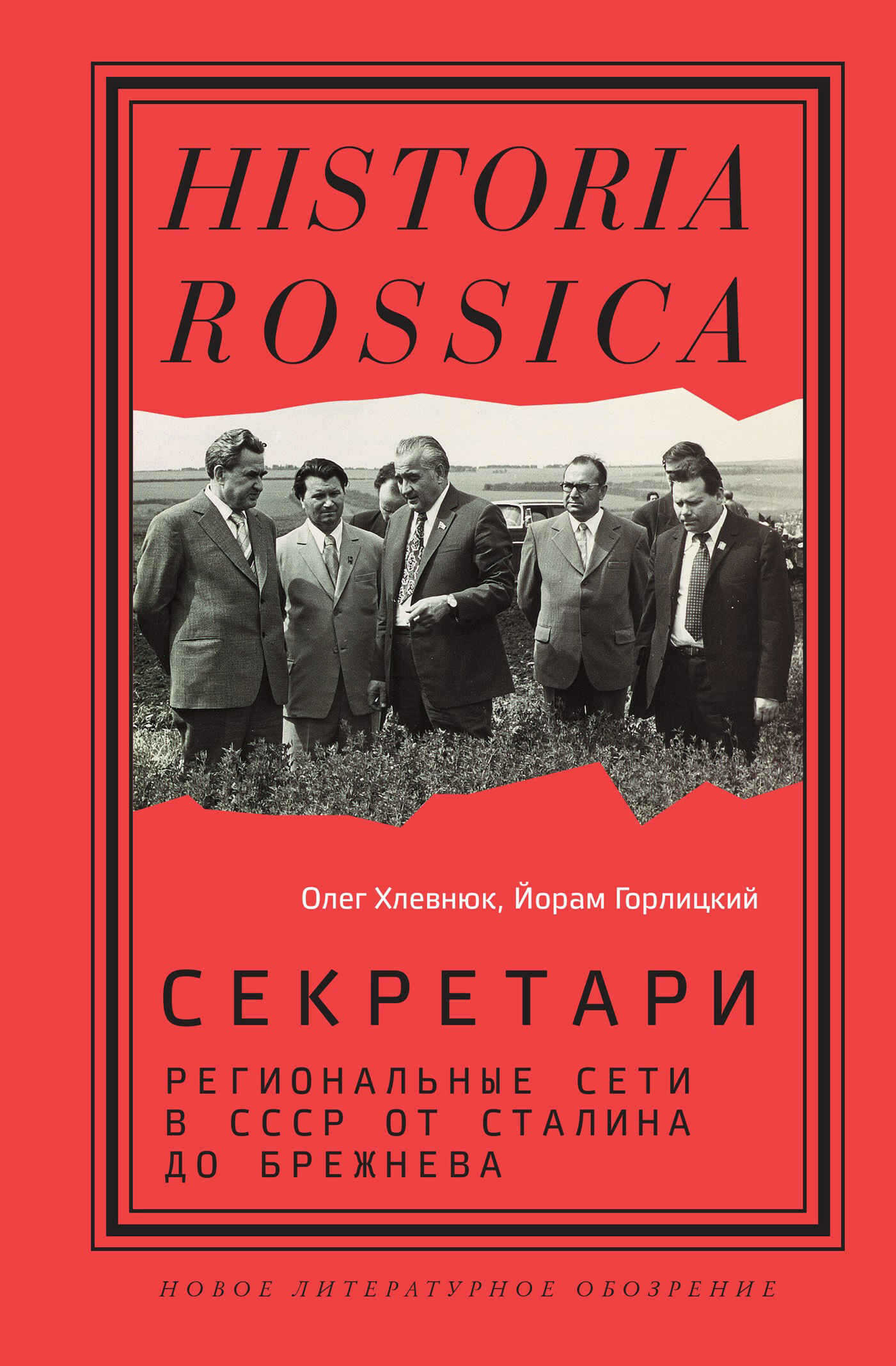

Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева - Олег Витальевич Хлевнюк Страница 55

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Олег Витальевич Хлевнюк

- Страниц: 101

- Добавлено: 2024-11-01 19:01:01

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева - Олег Витальевич Хлевнюк краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева - Олег Витальевич Хлевнюк» бесплатно полную версию:Как действуют и меняются авторитарные системы? Историки, которые исследуют личную диктатуру в СССР 1930‐х годов, часто ищут ответ на этот вопрос, фокусируясь на личности вождя. Однако Сталин не был единственным автократом в СССР: он опирался на значительный корпус низовых руководителей, прежде всего партийных секретарей в республиках, входивших в состав СССР, и региональных структурах. Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий обращаются к механизмам функционирования политического режима в СССР на низовом уровне и показывают, какими методами советские региональные лидеры создавали и консолидировали свои сети лояльности. Прослеживая трансформацию этих сетей на протяжении нескольких десятилетий, от Сталина до Брежнева, авторы книги демонстрируют, как низовые институты диктатуры постепенно превращались в своеобразные партийные губернаторства, основанные на консолидации региональной номенклатуры, принципах партийного старшинства, коренизации кадров, уступок этническому многообразию и недопущения конфликтов.

Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ. Йорам Горлицкий — профессор Манчестерского университета.

Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева - Олег Витальевич Хлевнюк читать онлайн бесплатно

Некоторые исследователи проводят различие между этими национальными акциями и проявлениями политического национализма. Действительно, мартовские события не были ни антисоветскими, ни направленными на достижение независимости Грузии и ее выход из состава СССР[518]. Наиболее радикальные требования, предъявленные демонстрантами властям, были удивительно консервативными в институциональном плане и представляли собой протест против конкретной политической линии[519]. В то же время требования быстро нарастали. То, что началось 5–9 марта как выступления в защиту Сталина и его имени, 9–10 марта переросло в нападки на руководство страны и призывы о его замене[520].

Во время грузинских событий 1956 года мобилизация произошла так стремительно, что ответом на нее могло быть только применение силы. В рамках советской централизованной системы решение о применении репрессий было принято центральными властями в Москве, и они же осуществляли их координацию[521]. Тем не менее наказания для арестованных и для республиканского партийного руководства оказались поразительно мягкими[522]. Одна из причин этого заключалась в том, что демонстрации шли неорганизованно — ими, судя по всему, никто не руководил[523]. Хотя некоторые члены партии участвовали в демонстрациях по собственному почину, республиканское партийное руководство не было причастно к организации этих акций и прилагало все усилия, чтобы взять их под контроль. Кроме того, центр был вынужден оставить в неприкосновенности грузинскую номенклатуру, поскольку в его распоряжении «не имелось альтернативной грузинской элиты, которой она могла бы доверять»[524]. Это утверждение подчеркивает существование фундаментальной проблемы агентства, с которой советские вожди столкнулись как в Грузии, так и в других республиках.

Национальный фактор в республиканских сетях

Весной 1959 года Центральный Комитет отрядил две высокопоставленные комиссии в Латвию и Азербайджан. Учитывая, что видимая причина визита — проверка случаев нарушения партийных норм при подборе кадров — была сформулирована в весьма нейтральных терминах, это не были рядовые делегации. Во-первых, они были необычайно большими, имея в своем составе многих представителей аппарата ЦК и Комитета партийного контроля. Кроме того, их работа проходила в большом секрете. Несмотря на то что членов комиссии разместили в зданиях республиканских ЦК, они ни с кем не контактировали, строго соблюдая график бесед с авторами сигналов, отправленных в Москву. Их общение с местными руководителями проходило с глазу на глаз. Через две недели обе комиссии отбыли, оставив местное партийное руководство в неведении. Для азербайджанских и латвийских партийных руководителей все это не предвещало ничего хорошего. Всего тремя месяцами ранее за визитом аналогичной комиссии в Узбекистан последовало снятие первого секретаря республики С. К. Камалова. Азербайджанское руководство было настолько встревожено, что превентивно провело пленум. Члены латвийского руководства пытались задействовать свои неформальные контакты в Москве, вскоре обнаружив лишь, что все они заблокированы[525].

Азербайджанским и латвийским вождям было о чем беспокоиться. 8 июня глава отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам В. Е. Семичастный направил руководству партии докладную записку, в которой говорилось, что латвийские функционеры «извращают ленинскую национальную политику»[526]. В документе утверждалось, что в Латвии проводились необоснованные кадровые замены нелатышей латышами. Также указывалось, что некоторые республиканские руководители «слишком увлекаются национальным вопросом, искусственно раздувают его»[527]. Московские контролеры утверждали, что в республике подвергается дискриминации нелатышская интеллигенция и студенчество, а в одной из школ учащимся предписывалось носить специальные ленточки — как выразился директор школы: «Этим вы будете отличаться от русских»[528].

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС Н. А. Мухитдинов был отправлен в Ригу с задачей провести обсуждение данной записки на заседании республиканского бюро и пленума ЦК[529]. Одновременно была предпринята атака на национальную политику руководства Азербайджана. 1 июля 1959 года на заседании Президиума ЦК КПСС состоялось обсуждение результатов проверок, проведенных в Латвии и Азербайджане. Такое объединение вопросов, касавшихся двух республик, позволяло рассмотреть проблему национальной политики в более широкой перспективе. В присутствии руководителей обеих республик Президиум заслушал выступления Мухитдинова по Латвии и заместителя заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам И. В. Шикина по Азербайджану[530]. К тому моменту участь руководителей, подвергшихся критике, была предрешена. Вскоре большая группа латвийских функционеров потеряла свои должности. Первый секретарь ЦК Я. Э. Калберзин передвинут на формальный почетный пост председателя Президиума Верховного Совета республики, вместо него назначен секретарь ЦК КП Латвии А. Я. Пельше. В Азербайджане первый секретарь ЦК компартии республики И. Д. Мустафаев был заменен председателем Совета Министров республики В. Ю. Ахундовым.

Позиция самого Хрущева выглядела в этой ситуации весьма противоречиво. С 1953 года выступая за коренизацию, он по-прежнему продвигал ряд ее элементов, но опасался открыто поднимать сложные вопросы национальной политики. Хрущев предупреждал, что радикальное вмешательство со стороны центра, скорее всего, вызовет ответную реакцию: «Не надо нам искусственно преподносить врагам подарок, чтобы они говорили о каком-то кризисе в национальной политике. Это было бы неправильно, этим мы только бы создали сами для себя искусственный кризис»[531]. По этой причине Хрущев советовал в ходе дальнейшего обсуждения ситуации в Азербайджане «не брать национального вопроса (не акцентировать)»[532].

Невзирая на такие настроения, заседание Президиума ЦК 1 июля 1959 года ознаменовало важный поворот. Хрущев обозначил суть проблемы. В ответ на слова латыша К. Озолиня о том, что «национального вопроса в Латвии не существует», он подал реплику: «Это неправильное заявление, [национальный вопрос] есть»[533]. Хрущев, выступавший за коренизацию, теперь все больше обращал внимание на ее опасности. Как он выразился, путь национального обособления — «некоммунистический подход. Это разрушит союз и придется замкнуться в границах национальной республики»[534]. Более того, эта проблема существовала не только в Латвии и Азербайджане. «Это всем полезно [уяснить] — и украинцам, и таджикам… Каждая нация, каждая партийная организация должны бороться… со своим национализмом»[535].

Атака

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.