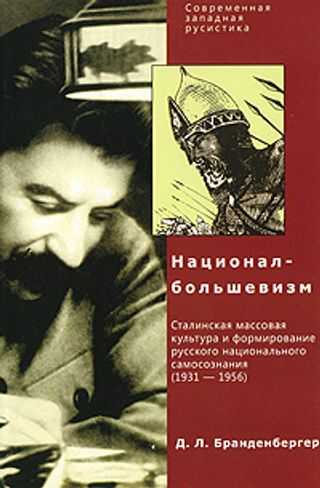

Национал-большевизм - Давид Л. Бранденбергер Страница 53

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Давид Л. Бранденбергер

- Страниц: 128

- Добавлено: 2025-01-25 09:12:25

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Национал-большевизм - Давид Л. Бранденбергер краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Национал-большевизм - Давид Л. Бранденбергер» бесплатно полную версию:В 1930 годы Сталин и его окружение, озабоченные задачей мобилизации советского общества для грядущей войны, организовали пропагандистскую кампанию по “реабилитации” славных деятелей русского национального прошлого. В своем исследовании Д. Л. Бранденбергер прослеживает историю популистской идеологии “национал-большевизма” от 1930 годов вплоть до середины 1950 годов, обнаруживая, что идеология эта, вразрез с намерениями ее творцов, стала катализатором формирования русского национального самосознания.

Раскрывая истоки “национал-большевизма” в ближайшем окружении Сталина, автор прослеживает, каким образом новая идеология внедрялась в советское общество через систему образования и массовую культуру. Важнейшей частью исследования становится попытка реконструкции “общественного мнения” сталинской эпохи, следы которого извлекаются из писем и дневников современников, из секретных сводок НКВД. “Советский человек”, советское самосознание, как правило, ассоциируется с идеологией “классового сознания”. Бранденбергер доказывает, что, особенно на массовом уровне, идеология сталинизма в большей степени может быть связана с русским национализмом, нежели с пролетарским интернационализмом.

Эта книга не только помогает понять, почему такое мировоззрение пережило Сталина, но и проливает свет на причины возрождения соответствующих настроений в современной России.

Национал-большевизм - Давид Л. Бранденбергер читать онлайн бесплатно

Страдали от недостатка пропагандистских материалов и партизаны, сражавшиеся в тылу врага, но в данном случае причины были более объективными. Один из членов одесского подполья вспоминал, что в их убежище было только две книги — «Война и мир» и «Краткий курс истории ВКП(б)». Отряд «25 лет Октября» информировал А. Толстого, что в их распоряжении тоже имелись всего две книги — «Петр Первый» и сборник избранных произведений Пушкина Роман Толстого, писал автор письма, бойцы передавали друг другу во время затишья между боями[646]. Зачастую партизанам приходилось довольствоваться листовками, в которых события подавались с акцентом на русские национальные традиции[647]. Возникали и такие ситуации, какую описывает в своих воспоминаниях Т. А. Логинова. Преподавательница истории, окончившая Смоленский педагогический институт, говорит, что полученное ею образование оказалось очень полезным в агитационной работе во время войны:

«Партизаны требовали от меня: учи нас по памяти тому, чему училась сама. Пусть не течет, как вода сквозь пальцы, жизнь, не медведи мы в зимней лесной спячке! Начала я с истории нашей Родины. Рассказала о создании русского государства, о Дмитрии Донском, Александре Невском, о нижегородском ополчении XVII века, о нашествии французов…. Эти беседы так увлекли партизан, что стоило мне появиться в отряде или взводе, как ко мне кидались со всех сторон, спрашивали: “Что будешь рассказывать сегодня?”»[648]

Вся эта информация свидетельствует о мобилизационной эффективности национал-большевистской пропаганды в армейской среде. Советские граждане начиная с 1937 года непрерывно подвергались подобной идеологической обработке и в школах, и средствами массовой культуры и проявили свою подкованность в годы войны, Подтвердил это после войны и нарком просвещения Потемкин, заявив, что «советская школа победила фашистскую школу, и советские учителя победили немецко-фашистских учителей»[649]. Само собой разумеется, пропаганда велась не только в армии, столь же деятельной она была и в тылу.

В апреле 1942 года мастер Молотовского металлургического завода записал в своем дневнике: «В обед читал ребятам об Александре Невском. Сейчас герои прошлых лет Отчизны у всех на устах»[650]. Подобные сцены можно было наблюдать довольно часто. Но почему? Не потому ли, что вести с фронта зачастую не обнадеживали людей или были недостаточными? Распространение слухов не поощрялось, а порой и сурово преследовалось ответственными органами. Исторические притчи, в отличие от новостей, циркулировали в изобилии и внушали уверенность, поскольку к 1941 году советское общество накопило почти за пять лет обширный готовый к употреблению запас легенд, мифов и аллегорий, позволяющих истолковать должным образом все идеологические нестыковки и трудности военного времени. В основе сталинской пропаганды тех лет лежало утверждение, что советская власть сумеет отразить нападение немцев потому, что она является наследником государственных традиций, благодаря которым Россия уже почти тысячелетие успешно боролась с вторжениями иноземных захватчиков.

Ключевую роль в пропагандистской работе во время войны играли издательства, выпускавшие чрезвычайно большое количество воодушевляющих патриотических материалов. Такие книги, как сочинения Тарле, претерпели множество переизданий в столичных городах и на периферии; его двухтомный труд «Крымская война» печатался в Ленинграде даже в самые тяжелые дни блокады[651]. Другим бестселлером, принадлежавшим перу Тарле, была его книга о Наполеоне. Н. К. Вержбицкий пишет, что в декабре 1941 года она пользовалась в Москве большим спросом[652], который объяснялся прежде всего злободневностью ее основного конфликта: враг у ворот Москвы. Некоторые даже обращались в Институт истории в надежде заполучить экземпляр книги, которую нигде не могли достать. Историк Гопнер впоследствии вспоминал: «Если бы вы знали, что делалось, когда приезжали и красноармейцы, и командиры! Полковник, командир, майор — все умоляли, упрашивали дать лишний экземпляр этой книги». Таким образом, Гопнер имел возможность убедиться, что даже в разгар войны люди «интересовались историей»[653].

Раскупив весь тираж книги Тарле, Янчевецкого или Бородина, люди по всей РСФСР, от Ленинграда до Саратова, спешили в букинистические магазины в поисках литературы на ту же тему[654]. В библиотеках образовывались очереди на двухтомную «Историю СССР» Панкратовой, «Курс русской истории» Ключевского, «Изгнание Наполеона из Москвы» Тарле, «Сожженную Москву» Данилевского и любую другую книгу, где хотя бы косвенно говорилось о полководцах, упомянутых Сталиным в его ноябрьской речи[655]. О том, насколько редки были подобные издания, говорит дневниковая запись мастера Молотовского металлургического завода Г. П. Семенова, который посетил своего товарища, имевшего дома небольшую библиотеку: «У него маленькая комната. А в ней столько чудного! Во-первых, книги. Много книг. Причем все старинные. Такие, каких я и в библиотеке не видал. Много старой русской истории: о Дмитрии Донском, Александре Невском. Былины, баллады, а сказок сколько!»[656]

Чем, все-таки, привлекала читателей историческая литература? Вероятно, описанием мучительной народной борьбы, завершавшейся тяжелой, но славной победой. Это мнение подтверждает и Н. Н. Яковлев, заведующий школьным отделом ЦК ВКП(б). Он объясняет популярность исторических описаний и соответствующей литературы тем, что «люди хотят… осмыслить свое участие в величайшей борьбе против Гитлера, подумать, что было раньше, какие перед ними стоят задачи сейчас»[657]. Кроме того, чтение вслух таких произведений, как «Война и мир», порождало в людях чувство общности и гордости за свое культурное наследие, и это служило некоторой компенсацией тяжелых условий жизни в советском тылу. Писатель Б. В. Дружинин вспоминает, как бойцы слушали отрывки этого романа Толстого в суровой обстановке землянки. «А потом, — пишет он, — как о старых знакомых, говорили о Кутузове и Наполеоне,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.