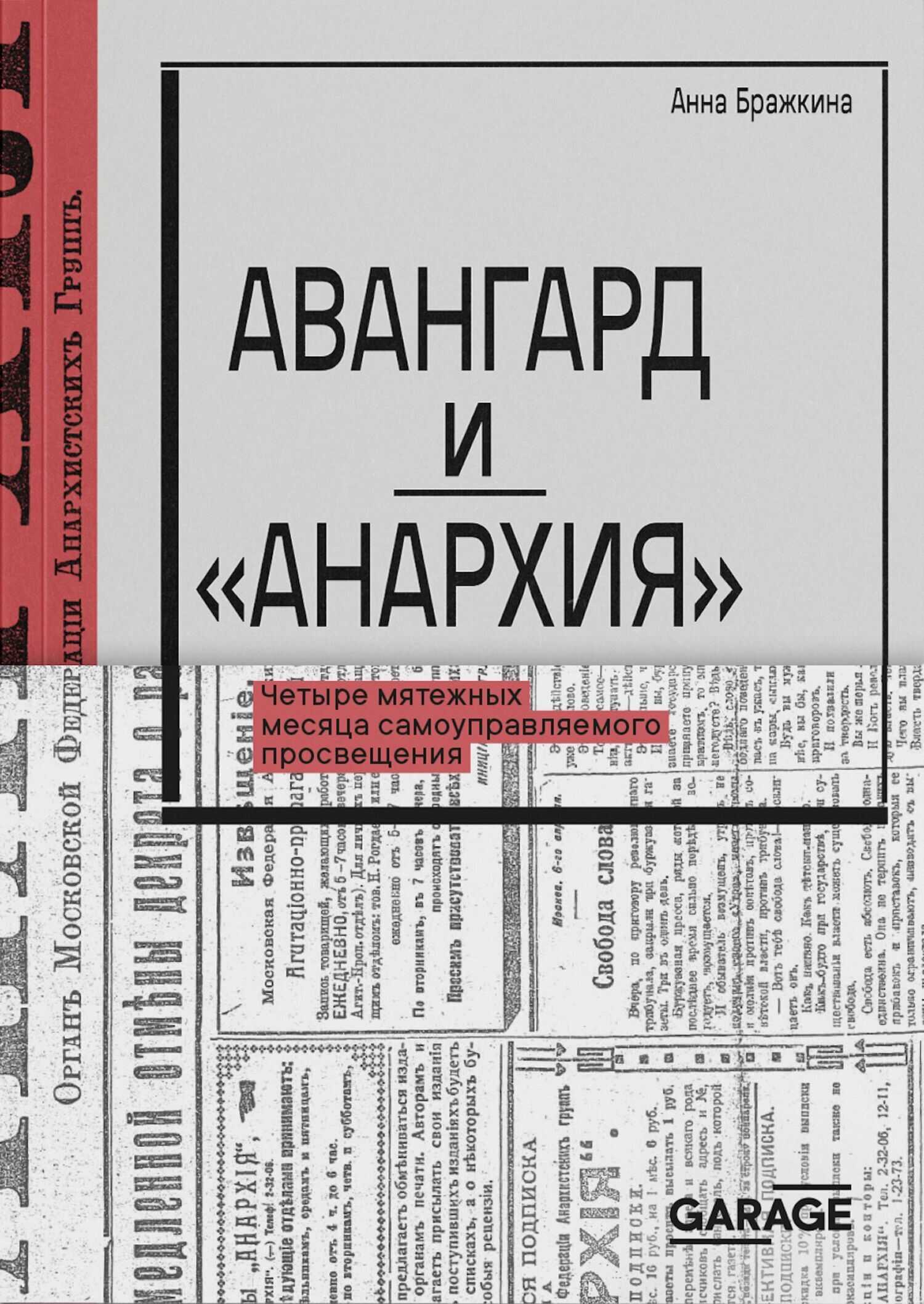

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина Страница 49

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Анна Бражкина

- Страниц: 130

- Добавлено: 2025-07-04 18:15:53

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина» бесплатно полную версию:Настоящее издание – это попытка исследовать окно возможностей, которое открылось для анархистов всего на несколько месяцев, с марта по июль 1918 г., когда появился шанс создать в Москве систему самоуправления культурой.

За эти 4 месяца были запущены полтора десятка культурных проектов. В анархистских формах начинались реформы киноиндустрии страны, систем высшего художественного и литературного образования, закладывались основы экспериментальной коммунарской педагогики, детского театра, театра массовых действ, музеев нового типа и пр. Исследование сопровождается републикацией текстов ежедневной газеты «Анархия», выходившей всего несколько месяцев с конца 1917 по весну 1918 г., а также картой анархистских локаций в Москве.

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - Анна Бражкина читать онлайн бесплатно

Все остальное – обычный интеллигентский обман тупых наследователей и бесполезный плагиат бездарных рисовальщиков-профессионалов.

Из Бюл

О ЛУБКЕ

Анархия. 1918. 14 мая. № 58. С. 4

Вот как стараются заинтересовать широкую публику стороной народного искусства гг. художники.

«От века темному, малограмотному, полунищему нашему народу лубочная картинка была университетом со всеми его подотделами. Он – и военная, и гражданская история, и Библия, и география, и лекарская наука, и искусство.

Лубок – всеобъемлющая народная наглядная книга, откуда легко за гроши может черпать всякий человек своеобразные знания и впечатления искусства.

Лубок не задумывается, что изображать: он разносторонен, как разносторонни запросы народного духа и жизни. Он не ставит себе никаких границ и пределов. Он смело говорит о том, что происходило за тысячи лет назад, что совершалось в незнаемых краях за тысячу верст, что случилось вчера на глазах.

Происшествия бытового житейского дня, события тысячелетней давности, небесные знамения, войны, сказки, былины, священные истории, приключения, любовные сцены – обо всем этом лубок повествует ярко, всегда выразительно, сильно, по обыкновению удачно использовав словесный материал в виде подписей: то насмешливо-язвительных, то безобидно-потешных, то безудержно-веселых и беззаботных, то печально-грустных, хватающих за сердце тоскою.

Часто достаточно одного намека, одно красного словца к лубку, чтобы зритель встрепенулся, забылся, ушел мыслью и сердцем далеко от постылой будничной жизни.

Лубок – не фотография. В лубочной картинке все непохоже на правду и все лучше правды. В этом – сила лубка и глубокая его связь с искусством.

Люди, животные, небеса, горы, деревья, мужики, богатыри, солдаты, рабочие, попы, цари, короли, города, села, замки, крепости, пушки, сражения – все как будто от себя, выдумано, переиначено, перепутано во времени, все непохоже на правду. Но все это берет за живое и действует сильнее всамделишной правды.

Видали ли вы когда-нибудь рядом висящими лубок и фотографию, коня или бабу, точно сфотографированными и неправдоподобно нарисованными на лубочной картинке? Отчего такая глубокая разница?

Отчего точный, подробный снимок не трогает: посмотрел и забыл, ни радости, ни печали, а „исковерканная“ передача человеческого облика, животных, деревьев, полей так проникает в самое сердце, надолго запечатлевается в нем и кладет сильный и яркий отпечаток? Отчего это так?

Оттого, что в лубке горит пламень искусства народного: оттого, что лубок не сличает, не меряет, а действует красотой и какой-то особой своей правдой.

Кто непредубежденно смотрит лубок, тот сердцем верит, что именно так было, так есть, любуясь изображением, тот забывает про все, как будто он слышит хорошую песню или музыку.

Это значит, что в лубке есть много подлинного народного искусства и творчества, несмотря на то, что лубок создавался не всегда непосредственно народом. Это значит, что широкая, как будто прозаическая обыденная потребность является великой двигательной силой искусства.

На наших глазах лубок заменяют дешевая, часто сухо изложенная, книжка и вездесущая мертвая фотография, а великая отрасль народного творчества гибнет. И как все современное народное творчество, лубок переживает тяжкие дни своего существования.

Как у нас все равнодушно относились к лубку (были времена, что его ненавидели и презирали), показывают следующие обстоятельства.

В столицах, в губернских или уездных городах, не говоря уже о селах и местечках, вы нигде не встретите ни одного общественного собрания лубков. Поразительно, но это так есть.

В свое время лубки стоили копейки, но у государства, куда народ несет миллиарды денег, не нашлось помещения, которое сберегло бы и приютило своеобразное народное искусство для потомства, для всех, для культуры.

Такое равнодушие и небрежение к тому, что нас окружает, что гибнет у нас на глазах и что заслуживает внимания и ухода, говорит о нашей беспечности, о нашем „авось не погибнет“, о нашей неизмеримой отсталости и некультурности.

Как ценят наше народное искусство за границей, показывают такие обстоятельства. Почти в годы войны были устроены за границей две выставки: одна – лубков – в Париже, другая – в Берлине, разных предметов народного творчества. И французы, и немцы отнеслись с огромным вниманием и удивлением как к лубкам, так и к кустарным работам. Не случись войны, возможно, мы уже видели бы где-нибудь за границей галерею русских лубков.

Поклеп и неправда, что народ наш не чует красоты, не способен ее понимать, что народу чуждо созерцание красок, узора, чуждо искусство – плод художнического умения, ловкости, чуда. Лубочная картина – тому доказательство. И не так лубок, как живопись древней нашей иконы, которой он многим обязан.

Задолго до владычества московских и петербургских царей, еще когда новгородцы и псковичи жили вольной жизнью республики, когда вера и церковь были свободы и близки народному сердцу, – народными силами было создано великое искусство иконы. В нем отразился гений народа-художника, в нем открылась высшая его любовь к мастерству и умение – способности.

В русском искусстве, которое признано во всем мире как лучшее наше достояние, живопись древней русской иконы должна занять первое место.

Темные, некультурные варвары, мы оценили наше художественное добро, когда оно уже полусгнило от сырости колокольных подвалов, расхищено ветром, дождями, злыми руками.

Многие и сейчас брезгливо относятся к иконам, забывая, что из-за тленного и временного в них видно лицо вечного, лицо подлинной красоты искусства, умения, художнических чувств.

В музеях мы видим статуи древних народов. Этими статуями языческих богов мы наслаждаемся как величайшими памятниками мирового искусства. Но разве мы думаем или доподлинно знаем о вере народов, исчезнувших с лица земли в незапамятной давности? Так будет и с памятниками русской иконы.

У нас рассуждают об иконах как о мужицком искусстве, забывая, что только в толще народа живут настоящие крепкие силы – иконы – плод всенародного искусства, – что искусство, когда оно становится достоянием изнеженной личности, болеет, хиреет и превращается в тлен; что доступ к искусству, к его созидающему первоисточнику самых широких народных слоев есть первый камень его высоты, размаха, добротности – демократичности. Здесь, а не в чем-либо другом надо искать настоящие пути настоящей демократизации великого искусства».

Казимир Северинович Малевич (1879–1935)

Художник и теоретик искусства, идеолог анархо-футуризма, педагог, организатор системы нового искусства в ранней Советской России. Одно из самых узнаваемых имен.

Политическое и художественное в Малевиче тесно переплеталось. В 1905 г. он участвовал в Декабрьском вооруженном восстании в Москве в составе студенческой боевой дружины МУЖВЗ. Позднее увлекся революционной театральной эстетикой Всеволода Мейерхольда, нацеленной на организацию энергии групп и масс. Вместе со своим другом Кириллом Шутко (1884–1941), пропагандистом Московского комитета и бюро РСДРП, в 1907 г. создавал революционный театр в Ейске. В Москве и Петербурге участвовал во всех программных выставках раннего, неопримитивистского, русского авангарда, реабилитировавшего репрессированное «низовое» изо – детский рисунок, вывеску, спонтанное творчество крестьян, душевнобольных, кустарей. В 1913 г. вместе с композитором Михаилом Матюшиным и поэтом Алексеем Кручёных создал первую русскую футуристическую группу, поставившую яркую антиконсьюмеристскую пьесу «Победа над солнцем».

Объявил войну буржуазному обществу потребления, его продажному «разуму» и «красоте». Работал над «очищением» от них искусства и в конце концов через кубизм и футуризм пришел к созданию абстрактного искусства, которое назвал супрематизмом. Супремами (высшими) он назвал элементарные (низшие) частицы искусства. Первый показ супрематизма устроил на выставке «0,10» (1915), главным экспонатом которой стал его «Черный квадрат». В 1916 г. вокруг Малевича сплотилась группа «Супремус».

Февралисты Малевич, Клюн и Моргунов. 1 марта 1914 г.

Источник: РГБ

В том же году Малевич был призван в армию. Он служил в 56-м запасном пехотном полку, расквартированном в Московском Кремле и известном своими анархистскими умонастроениями. После Февральской революции он и другие члены группы «Супремус» участвовали в создании Профессионального союза художников-живописцев Москвы, в котором составили левую федерацию (СОЖИВ). Малевич входил в руководство союза. В августе 1917 г. также был назначен руководителем художественной секции Московского совета солдатских депутатов (МССД), который возглавлял Василий Урнов, эсер и пропагандист синдикализма и кооперативизма. В МССД Малевич выступал с проектом создания Народной академии художеств. 25 октября – 2 ноября 1917 г. вместе с 56-м полком участвовал в Московском вооруженном восстании на стороне восставших. После победы восстания Военно-революционный комитет назначил Малевича временным руководителем по охране ценностей

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.