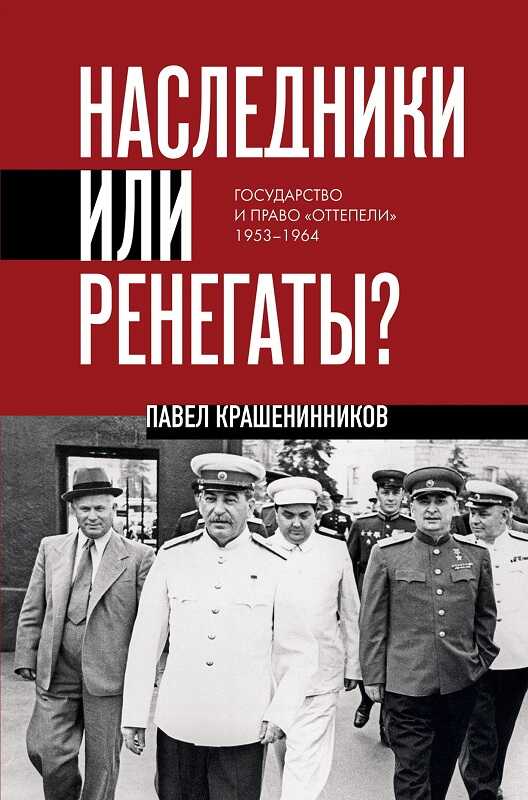

Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964 - Павел Владимирович Крашенинников Страница 47

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Павел Владимирович Крашенинников

- Страниц: 81

- Добавлено: 2025-09-16 19:01:25

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964 - Павел Владимирович Крашенинников краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964 - Павел Владимирович Крашенинников» бесплатно полную версию:Очередной переломный период Советского Союза был в 1953–1964 гг. Именно в это время начались процессы, значительно изменившие советское общество. Возник раскол между героически настроенными романтиками-революционерами и прагматиками-мещанами, жаждавшими благосостояния прямо сейчас. Власти пытались усидеть на обоих этих стульях и в результате провалились между ними.

Этот неожиданный факт стал следствием ошибок хрущевского руководства или неизбежных исторических закономерностей? Именно в этом мы и попытаемся разобраться. В книге также предлагаются очерки о выдающихся правоведах того времени и кодификации запутанного законодательства, доставшегося от ленинских и сталинских времен.

Вслед за более ранними исследователями мы этот период называем оттепелью, в книге делим его на четыре важных отрезка времени. Первый – смерть Сталина, коллективное руководство и борьба за власть (1953–1954 гг.). Второй – захват власти и концентрация ее у Хрущева (1954–1956 гг.). Третий – так называемое разоблачение культа личности Сталина, отказ от практики массовых репрессий после ХХ съезда КПСС и последующий «вынос тела» из мавзолея на Красной площади (февраль 1956 г. – 31 октября 1961 г.). Четвертый – до смещения Хрущева (конец 1961 г. – 1964 г.).

Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964 - Павел Владимирович Крашенинников читать онлайн бесплатно

§ 4. Теневая экономика

Восторженное отношение правоведов и законодателей к новому ГК РСФСР было вполне обоснованным. Фактически был создан безупречный с юридико-технической точки зрения механизм взаимодействия субъектов экономической деятельности: «государственных, кооперативных и общественных организаций между собой; граждан с государственными, кооперативными и общественными организациями; граждан между собой» (ст. 2). Особо обращают на себя внимание разделы, посвященные авторскому и изобретательскому праву и праву на открытие. Правоведам, можно сказать, впервые удалось приложить руку к ускорению научно-технического прогресса в стране.

Однако этот законодательный акт отнюдь не был всеобъемлющим и универсальным, хотя бы потому, что «к имущественным отношениям, основанным на административном подчинении одной стороны другой… правила настоящего Кодекса не применяются» (ст. 2). В рассматриваемый период хозяйственная самостоятельность социалистических предприятий, находящихся в государственной собственности, практически отсутствовала, так что в их отношении многие положения ГК носили скорее умозрительный характер[364].

В случае разногласий по выполнению взаимных плановых обязательств предприятия обращались не в суд, а в арбитраж, который руководствовался не столько ГК, сколько народнохозяйственным планом. Впрочем, гораздо чаще виновника в нарушении плановых заданий вызывали на разборки в партийный орган, где могли вынести взыскание, снять с должности или исключить из партии. Между тем такие эксцессы были довольно редкими – как правило, все заканчивалось клятвенными обещаниями исправить положение. Так что в штатном расписании значительного числа предприятий юристы отсутствовали.

Горизонтальное взаимодействие социалистических предприятий между собой было практически исключено, поскольку «хозяйственная жизнь РСФСР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом» (ст. 1), а «содержание обязательства, возникающего непосредственно из акта планирования народного хозяйства, определяется этим актом», «содержание договора, заключаемого на основании планового задания, должно соответствовать этому заданию» (ст. 159).

Иными словами, значительная часть экономической жизни страны регулировалась не позитивным правом, конкретно – гражданским законодательством, а скорее Правом катастроф, поскольку этот самый народнохозяйственный план являлся типичным директивным документом, принимавшимся на партийных съездах[365]. Такая, с позволения сказать, компиляция позитивного права и Права катастроф.

Понятно, что чем шире сфера законодательного регулирования общественных отношений, тем уже она для Права катастроф. Кодификация как раз и является способом существенного расширения этой сферы, в чем предметно можно убедиться путем сравнения текстов ГК РСФСР 1922 и 1964 гг.

На практике неизбежным следствием планового ведения народного хозяйства является возникновение дефицита критически важных товаров народного потребления, включая продукты питания, чем СССР страдал практически всю свою жизнь. Однако при Сталине имелась некоторая отдушина, позволявшая хоть как-то снизить напряжение, а именно – частные кооперативы и артели, доставшиеся в наследство еще от НЭПа.

К концу 1950-х гг. в СССР было зарегистрировано около 150 000 артелей (кооперативов) и частников-кустарей. Это были небольшие предприятия – цеха по пошиву одежды, обуви и т. п. По некоторым данным, они производили 40 % мебели, более 30 % всего трикотажа и детских игрушек, в целом около 6 % ВВП страны[366]. Во многих случаях артели существовали непосредственно при заводах-донорах, через которые и было налажено их снабжение. Все они, как чуждые элементы, находились под неусыпным контролем правоохранительных органов, но ликвидировать их не спешили ввиду их явной пользы.

Напористый Никита Сергеевич ни в чем не знал меры. Подавленный собственной идеей развернутого строительства коммунизма, он решил извести под корень «нетрудовые доходы»[367], о чем назойливо упоминалось в ГК, а также истребить частнособственнические инстинкты. Существовала только социалистическая собственность (государственная, колхозно-кооперативная и собственность общественных организаций). Личная собственность была всячески ограничена и носила потребительский характер. Частное предпринимательство даже с использованием личной собственности было запрещено.

С 1956 по 1960 г. все артели были переданы государству, на их месте появились государственные предприятия, подчинявшиеся трестам, главкам, министерствам… Но свято место пусто не бывает. Пришли теневики.

Теневая экономика существовала в СССР со времен НЭПа, но масштабы ее были незначительны и сводились к отдельным «вопиющим» случаям.

Так, некий Николай Павленко еще в военные годы создал так называемое Управление военного строительства № 1 (УВС-1). По существу, это была настоящая частная строительная корпорация с численностью сотрудников под тысячу человек, работавшая на всей Европейской части СССР. Военкоматы отправляли Павленко пополнение из числа новобранцев и выписывающихся из госпиталей бойцов, а его фирма чинила дороги, ремонтировала мосты, строила аэродромы и госпитали. Строил он отлично. Приглашал специалистов со стороны, по договорам. Платил наличными в три-четыре раза больше, чем на госпредприятии. Претензий к его работе у заказчиков не возникало. Строительная часть Павленко вместе с фронтом продвигалась на запад. Несколько раз вступала в столкновения с вооруженными группами немцев, оказавшимися в тылу советских войск. И после войны фирма Павленко продолжала процветать. С 1948 по 1952 г. УВС-1 по подложным документам заключило 64 договора на сумму 38 717 600 руб.[368] Павленко судили и расстреляли по политической статье – «за создание антисоветской организации».

Смертная казнь за хищение социалистической собственности была введена в годы оттепели Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями»[369]. Ему была придана обратная сила. В частности, были казнены многие жертвы судебных расправ 1961 г. по так называемому делу трикотажников[370] в Киргизии, арестованные до издания указа. Всего расстреляли 21 человека. При этом подсудимые никого не убили и ничего не украли. Приговор был построен на очень интересной философии исчисления ущерба: суд установил ущерб в размере возможной (предположительной) суммы, которую могло бы получить государство при реализации продукции.

На передний край борьбы с «антисоветскими элементами» наряду с КГБ выдвинулся ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности в составе МВД СССР).

Десталинизация заметно ослабила государственную дисциплину в вопросах выполнения народнохозяйственных планов и обязательств.

Хрущев, ратовавший за восстановление «социалистической законности», попытался решить эту социально-экономическую проблему путем усиления уголовно-правового принуждения. В апреле 1958 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об ответственности за невыполнение планов и заданий по поставкам продукции»[371]. Невыполнение планов объявлялось «грубым нарушением

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.