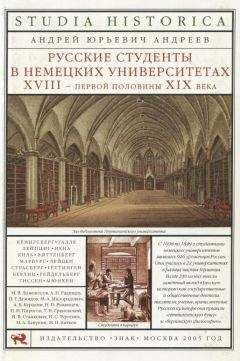

Андрей Андреев - Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века Страница 45

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Андрей Андреев

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 122

- Добавлено: 2020-11-17 07:05:02

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Андрей Андреев - Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Андрей Андреев - Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века» бесплатно полную версию:Первые студенты из России появились по крайней мере на 50 лет раньше основания первого российского университета и учились за рубежом, прежде всего в Германии. Об их учебе там, последующей судьбе, вкладе в русскую науку и культуру рассказывает эта книга, написанная на основе широкого круга источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Подробно описаны ученая среда немецких университетов XVIII — первой половины XIX в. и ее взаимосвязи с Россией. Автор уделяет внимание как выдающимся русским общественным и государственным деятелям, учившимся в немецких университетах, так и прежде мало изученным представителям русского студенчества. В книге приводятся исчерпывающие статистические сведения о русских студентах в Германии, а также их биобиблиографический указатель.Для историков, преподавателей, студентов и широкого круга читателей.

Андрей Андреев - Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века читать онлайн бесплатно

Интересно, что четверо старших переводчиков — Малиновский, Садовский, Полонский и Семенов — в матрикулы университета так и не были записаны, хотя занимались вместе со всеми по распоряжению Корфа. Объяснение этому, вероятно, лежит в финансовой стороне дела: имматрикуляция стоила денег, при этом ничего не меняя в положении старших студентов, тогда как для младших само приобретение звания «студентов» означало изменение их статуса в глазах начальства. Заметно также, что никто из русских студентов в эти годы не стремился к утверждению своей «академической свободы», т. е. неподсудности со стороны внешних для университета властей, которая, очевидно, в период пребывания в Кёнигсберге русских войск была значительно ограничена [292].

Со студентами Малиновским и Садовским во время их обучения в Кёнигсбергском университете близко сошелся служивший в это время в канцелярии Корфа А. Т. Болотов, в будущем известный общественный деятель, ученый и писатель, автор подробных записок о своей жизни. По его характеристике, оба студента были «весьма хороших характеров, хорошего и смирного поведения; оба охотники до наук и хорошо в университете учившиеся и довольные уже сведения обо всем имевшие, а при том с хорошими чувствиями люди». Зачастую вместе со своими приятелями Болотов и сам посещал лекции университета, причем к его увлечению этими занятиями генерал-губернатор Корф не только отнесся положительно, но даже попросил помощи. Из Петербурга для обучения в Кёнигсбергском университете к Корфу был прислан родственник по фамилии Чоглоков [293], который жил у одного из профессоров на полном пансионе, однако требовал за собой присмотра, что губернатор и поручил Болотову. Так Болотов приобрел знакомства в среде Кёнигсбергских профессоров, пользуясь у них «особливым уважением»: те приглашали его на университетские торжества и оказывали ему «как бы уже ученому человеку особливую вежливость и учтивство». Таким образом, не будучи формально записанным в студенты и не пройдя здесь полного курса учебы, Болотов, тем не менее, «имел случай видеть все университетские обряды и обыкновения и получить как о роде учения, так и обо всем ближайшее понятие» [294].

Пора широкого обучения русских студентов в Кёнигсбергском университете закончилась в 1762 г., одновременно с подписанным с Пруссией миром, в условия которого входило возвращение ей Кёнигсберга. Русские офицеры покидали город; должны были закончить учебу и переводчики Кёнигсбергской конторы: девять из десяти юношей возвратились в Россию, а Илларион Садовский умер в Кёнигсберге 2 мая 1762 г. В Петербурге в октябре 1762 г. вернувшиеся выдержали экзамен при Академии наук, по результатам которого были определены на дальнейшую службу, где Малиновский и Доможиров получили чины титулярных советников, а И. Шихматов — премьер-майора[295]. Наибольшей известности среди этой группы бывших кёнигсбергских студентов добился Панкратий Яковлевич Полонский — писатель-переводчик дидактических и авантюрных романов, служивший при Академии наук, а затем в Сенате, где достиг чина надворного советника.

Всего же, согласно матрикулам, в 1758—1760-е гг. студентами Кёнигсбергского университета были 19 выходцев из России, что, как мы видели, составляло далеко не полную цифру посещавших университетские занятия россиян, общее число которых могло, по крайней мере, достигать трех десятков человек. Так, профессор Ф. И. Бук вспоминал, что «мог насчитать в своей аудитории более двадцати четырех уроженцев России, среди которых несколько князей и дворян, иных из городского сословия и из хороших, но весьма удаленных семейств»[296] (под последними, вероятно, имелся в виду А. М. Карамышев, родившийся в дворянской семье в Сибири).

Столь высокое представительство русских студентов в немецком университете было абсолютным рекордом для XVIII века. Оно объяснялось, конечно, теми уникальными, отчасти случайными обстоятельствами, в которых находился Кёнигсбергский университет в отношении к России в 1758–1761 гг. Но одновременно, именно этот короткий эпизод в истории русско-немецких университетских связей послужил окончательным рубежом, после которого в России повсеместно утвердился интерес к европейскому университетскому образованию, вошедшему, наконец, в ряды общепризнанных ценностей и служившему обязательным элементом подготовки общественной элиты уже в последующие царствования, начиная с эпохи Екатерины II.

Глава 4

«Золотая пора»

Лейпциг

Близкое знакомство русских людей с высшим образованием, состоявшееся в середине XVIII века, придало новый импульс студенческим поездкам за границу в последующее время. Для царствования Екатерины II картина резко отличается от первой половины века (см. Введение, рис. 1–2): в ней теперь нет длительных спадов, годов, в которые студенты из России вообще не выезжали, но, напротив, число поездок не опускается ниже пяти человек в год, а по большей части их уровень колеблется от десяти до двадцати ежегодно. «Золотая» же пора русского студенчества в Германии наступила с середины 1760-х до конца 1780-х гг. За эту четверть века студентами немецких университетов стали около трех с половиной сотен уроженцев России, причем среди них равномерно представлены выходцы из Малороссии, центральных русских губерний и российские немцы.

В таком обильном студенческом потоке на первых порах еще очень заметна побуждающая роль государства. Так, только в 1765–1767 гг. правительство Екатерины II при ее личном участии отправляет в немецкие университеты 28 человек. Из них пятеро были командированы Академией наук, один — Санкт-Петербургским адмиралтейским госпиталем, десять человек — Святейшим Синодом, наконец, еще двенадцать молодых дворян находились в особом ведении Кабинета Ее императорского Величества. Об этой последней группе студентов, посланной в Лейпцигский университет преимущественно и пойдет речь в настоящем параграфе.

Обучение группы молодых дворян в Лейпциге в конце 1760-х гг. получило широкую известность в отечественной историографии благодаря тому, что среди них находился А. Н. Радищев. Уже в XIX веке в первых работах М. И. Сухомлинова на эту тему был поставлен вопрос, насколько повлияло обучение в Лейпциге на складывание мировоззрения писателя и можно ли уже здесь видеть зерна его последующих радикальных взглядов[297]. В советской историографии наиболее подробными и глубокими оказались исследования А. И. Старцева. Однозначно признавая за Радищевым звание дворянского революционера, историк без колебаний усматривал истоки формирования его революционных взглядов в годах учебы, проведенных в Лейпциге. Особое значение в связи с этим приобретал т. н. «студенческий бунт» лета 1767 г., в котором, по мнению Старцева, были продемонстрированы первые проявления «ненависти к самовластию, протеста против гнета и бесправия». Один из руководителей «бунта», друг Радищева Ф. В. Ушаков, скончавшийся затем в Лейпциге, рассматривался исследователем как «безвременно умерший борец-революционер».

Таким образом, как это часто проявлялось в советской историографии, основной акцент в исследовании пребывания русских студентов в Лейпциге переносился с собственно учебного процесса на проявления их «революционного протеста», при этом общее значение их учебы, ее место в развитии системы образовательных поездок русских студентов в немецкие университеты оставалось нераскрытым. Надо сказать, что основу для такой искаженной трактовки заложил сам А. Н. Радищев. Именно он в 1789 г., за год до выпуска «Путешествия из Петербурга в Москву» и спустя двадцать лет после окончания своего студенчества в Лейпциге, напечатал «Житие Федора Васильевича Ушакова» — по форме произведение мемуарного характера, в которое Радищев вставил, однако, множество критических суждений по отношению к самодержавию, подкрепляя их примерами из юности своих товарищей, центральным среди которых было описание их лейпцигского бунта.

Излишне поэтому подчеркивать, что «Житие Ушакова» как исторический источник обладает крайней субъективностью и, отражая взгляды зрелого Радищева, лишь с крайней осторожностью может использоваться для характеристики его студенческих лет. Между тем, следуя ему, т. е. воспринимая столкновение студентов со своим наставником как центральное событие их жизни в Лейпциге, можно прийти к неправильным выводам в отношении оценки политики правительства Екатерины II по привлечению студентов к европейскому университетскому образованию. Действительно, если большие деньги из казны тратились только на то, чтобы студенты имели возможность формировать свои «антикрепостнические взгляды» и проявлять «революционный протест против самодержавия», то образовательную политику Екатерины II с государственной точки зрения следует признать неудачной. Неясным, впрочем, тогда остается, из-за чего эта политика продолжалась с определенной последовательностью и настойчивостью в течение, по крайней мере, двадцати лет.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.