Повседневная жизнь русского средневекового монастыря - Елена Владимировна Романенко Страница 41

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Елена Владимировна Романенко

- Страниц: 102

- Добавлено: 2025-10-18 18:04:59

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Повседневная жизнь русского средневекового монастыря - Елена Владимировна Романенко краткое содержание

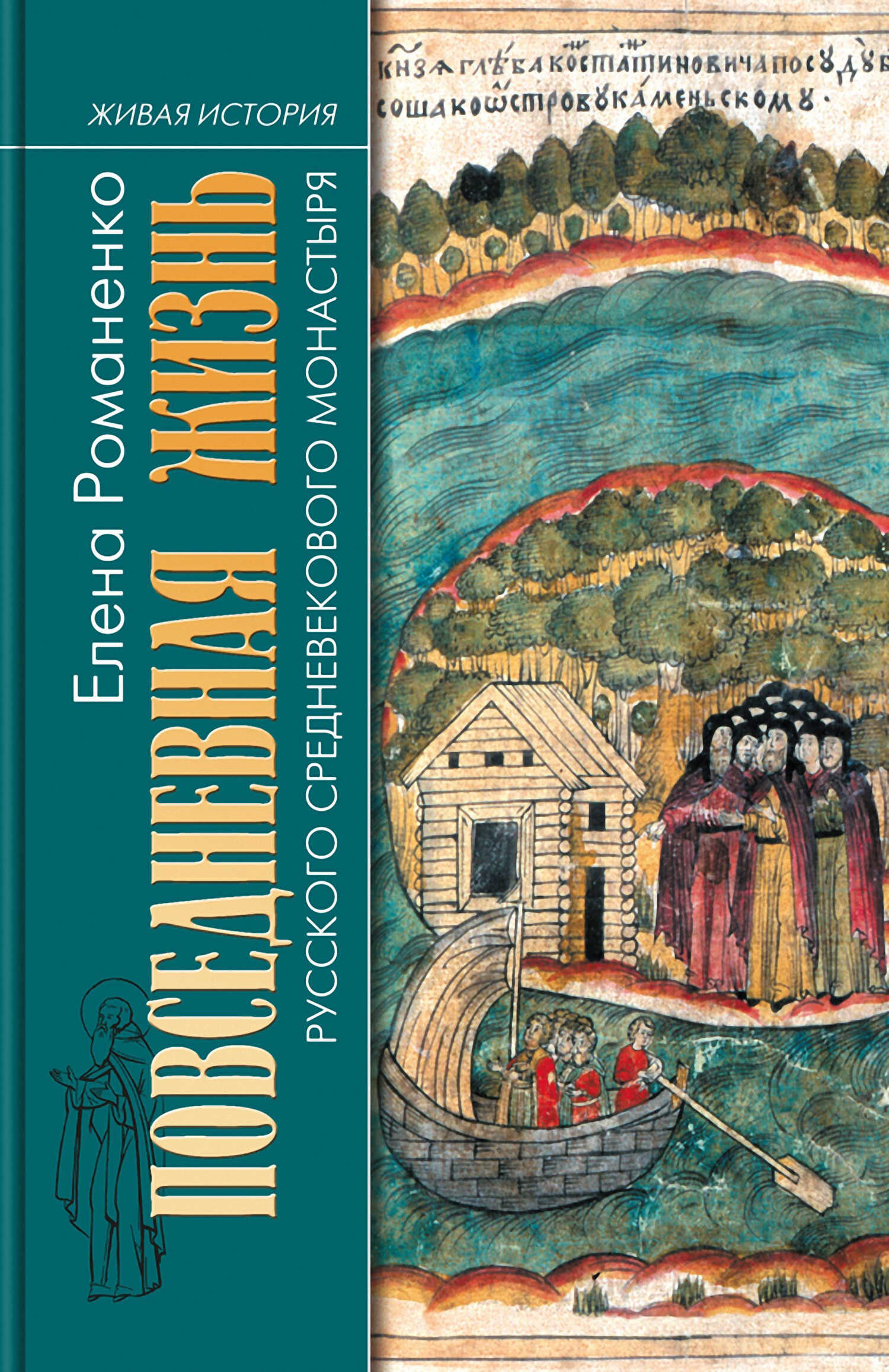

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря - Елена Владимировна Романенко» бесплатно полную версию:Можно ли приоткрыть завесу тайны над жизнью средневековых русских монастырей? Казалось бы, этот удивительный мир, в котором самое настоящее, потрясающее воображение чудо становилось явлением обыденной, повседневной жизни, давно ушел в небытие, став достоянием истории. Но остались списки древних житий, уцелели стены и башни некогда разрушенных, но возрождающихся ныне обителей, сохранились подлинные вещи, принадлежавшие святым отцам и насельникам многочисленных русских монастырей… В книге, предлагаемой вниманию читателей, предпринята первая в нашей исторической литературе попытка воссоздать подлинный мир средневекового русского монастыря во всем его богатстве и многообразии.

Новое издание книги существенно доработано автором.

Повседневная жизнь русского средневекового монастыря - Елена Владимировна Романенко читать онлайн бесплатно

Однако старцы всегда предупреждали монахов, что одного чинного стояния на службе недостаточно. Можно исполнять все внешние правила, говорили они, но если ум будет занят мыслями о собственных или монастырских делах, такой монах не получит никакой пользы от своего присутствия в храме. Наоборот, он будет осужден, ибо Господь видит сердце каждого человека. Лучше было бы ему тогда совсем не приходить в церковь.

Молитвенное состояние иноков во многом зависело от того, насколько четко и благоговейно читались молитвы, от пения хора. Поэтому настоятель и экклисиарх всегда особенно заботились о красоте и благочинии богослужения. Преподобный Евфросин Псковский требовал, чтобы братия пели «с тихостью и разумно, а не козлогласованием»[183], а шестопсалмие читали бы тихим голосом, со вниманием, как будто беседовали с Самим Христом[184]. Преподобный Пафнутий Боровский, если случалось ему не расслышать стихиру или только одно слово в стихе, повелевал канонарху возвратиться и несколько раз повторить этот стих, чтобы до конца понять его смысл.

Освещение в храме также настраивало иноков на сосредоточенную молитву. В храме обычно царил полумрак. Когда служили вечерню или заутреню, за окном было темно. Даже в дневное время узкие щелевидные окна пропускали немного света (не случайно в XVIII столетии, когда стремились к внешнему благолепию, такие окна растесывали и прорубали новые). Солнечные лучи проникали сверху и освещали иконостас, а не стоящих в храме монахов. Большинство светильников (паникадил и свечей) также размещалось перед иконостасом. В Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря напротив деисуса висело три медных паникадила, а немного западнее еще три: два деревянных и одно медное. Напротив местных икон в нижнем ярусе иконостаса стояло 12 поставных свеч (подсвечники у них были глиняными, а насвечники, куда вставляли свечи, – медными). Горящие кусты паникадил и мерцание отдельных свечей освещали дивной красоты иконостас. «Это сосредотачивало взоры молящихся на священных изображениях, собирало их силы для умной молитвы, отчуждая их от всего земного»[185]. В храме звучал знаменный распев – торжественное, спокойно-сосредоточенное молитвенное пение, вытесненное в XVIII веке ариями партесного пения. Этот синтез разных искусств превращал храм в настоящее земное Небо.

Во время службы монахи, чтобы не рассеиваться, читали тихо, про себя Иисусову молитву (однако эти молитвы не входили в то число, которое инок должен был вычитывать в келье). «Во едино слово», то есть не отставая от хора, инок произносил вместе с братией: «Господи, помилуй». Разрешалось также повторять за читающим псалмы, но только так, чтобы слышно было самому себе. Инок не должен был в храме держать в руках книги, заглядывать в устав и изучать его, но только внимать общей молитве.

На службе соблюдался строгий порядок. Все монахи знали, когда, сколько и каких творить поклонов, когда креститься. Новоначальным этот порядок объясняли старцы. На вечерне по три земных поклона полагалось делать, когда читали молитву «Святый Боже», «Аллилуия», «Приидите поклонимся»; после молитвы «Честнейшую херувим» делали один поклон. Однако земные поклоны творили не всегда. В уставе отмечены дни, в которые земные поклоны не разрешались ни в церкви, ни в кельях. К таким дням относились: субботы (кроме Великой субботы на Страстной седмице) и воскресенья (поклоны в воскресенье творили только на отпусте повечерия), двунадесятые праздники, праздники Рождества и Усекновения честной главы святого Иоанна Предтечи, дни памяти святых апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, дни от Рождества Христова до отдания праздника Крещения, время от Пасхи до Троицы (Пятидесятница), Неделя о мытаре и фарисее (перед Великим постом). В дни памяти больших «святых трезвонных» (то есть когда перед службой святому звонили во все колокола трезвоном и служили утреню с великим славословием) вместо земных клали поясные поклоны, а земной – только после молитвы «Достойно есть».

Особые правила существовали и для поклонения святым иконам. В двунадесятые праздники и в «трезвоны» иноки ходили по храму и прикладывались (по одному) к иконам. Перед целованием надо было два раза поклониться. Образ Спасителя полагалось целовать «в ножку», «Нерукотворный образ» и икону святого Иоанна Предтечи – «в косу», образы Богородицы, святителей и преподобных – «в ручки», а мучеников – в сердце[186].

В обычные дни через час-полтора после вечерни братия собирались в храме и к повечерию (мефимону, от греческих слов – «с нами», потому что на повечерии произносятся слова: «С нами Бог, разумейте языцы»). Подводя итог минувшему дню и готовясь ко дню грядущему, монахи обязательно за вечерним богослужением (на всенощной или повечернице) исповедовали свои согрешения. «Пусть ни один вечер не пройдет без исповеди страха ради смертнаго», – сказано в духовной грамоте преподобного Иосифа Волоцкого[187]. После повечерия монахи обычно ходили «прощаться» (благословляться) ко гробу основателя монастыря. Здесь у раки читали начальные молитвы, тропарь главному храмовому празднику обители (в Кирилло-Белозерском монастыре – Успению, в Павло-Обнорском – Троице) и преподобному, потом после «Славы» – кондак святому и на «Ныне» – кондак празднику. Подойдя ко гробу святого, творили три земных поклона с молитвой: «Прости мя, Отче святый преподобный [Кирилл], благослови и помолись о мне грешнем» и прикладывались к раке. Отступив от нее, опять читали ту же молитву, клали земные поклоны, кто сколько хотел, и в молчании расходились по кельям.

До сна уже не ели и не пили, даже воды; исключение делалось только для больных и немощных. Монастырский устав строго запрещал после повечерия собираться вместе в келье либо «стоять на монастыре» и беседовать, ибо «навечерница – ключ и исполнение (итог. – Е. Р.) всего дня». После повечерия преподобный Пафнутий Боровский не зажигал даже свечу в своей келье, но всегда молился без света. Часто он так и засыпал – сидя, держа в руках четки, с Иисусовой молитвой на губах. У преподобных Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого и других святых был обычай обходить монастырь после повечерия. И если святые отцы слышали, что иноки беседовали в келье, то ударяли пальцем в окно, сообщая о своем посещении, и уходили[188]. Однажды некому брату из обители преподобного Даниила Переяславского довелось

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.