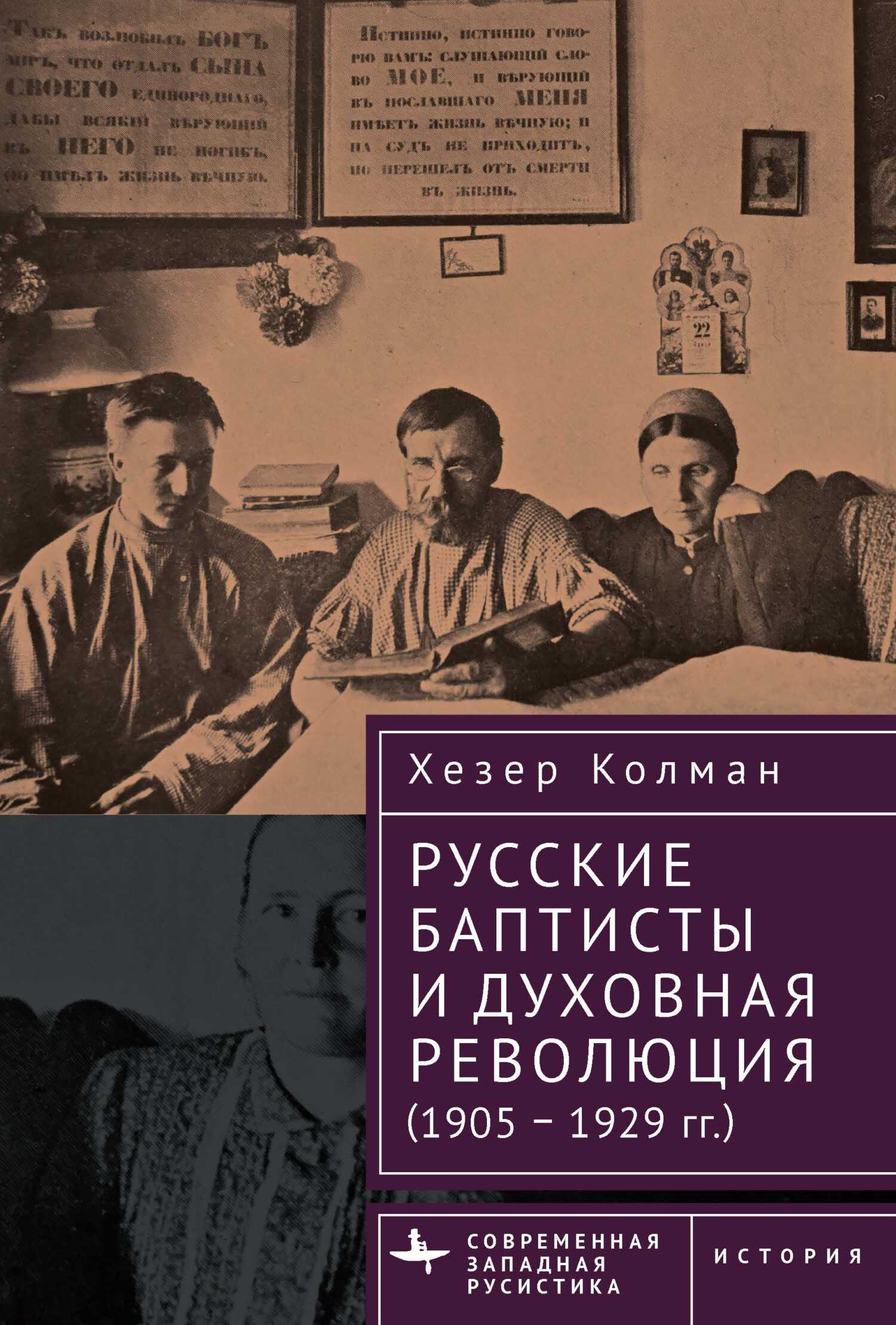

Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман Страница 34

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Хезер Колман

- Страниц: 109

- Добавлено: 2024-11-22 03:04:20

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман» бесплатно полную версию:В начале ХХ века баптисты были самой быстрорастущей неправославной религиозной группой среди русских и украинских христиан. Хезер Колман прослеживает развитие баптистских евангелических общин в период стремительной индустриализации, войны и революции, когда остро встали новые вопросы о религии и ее месте в современной жизни.

Об авторе

Хезер Колман – профессор истории в Университете Альберты в Канаде, директор исследовательской программы по религии Института украинских исследований. Редактор книг Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia и Orthodox Christianity in Imperial Russia: A Source Book on Lived Religion (обе совместно с Марком Стейнбергом). В настоящее время она работает над книгой о социальной и культурной истории православного духовенства в Киевской губернии XIX века.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.) - Хезер Колман читать онлайн бесплатно

В 1914 г. Александр Введенский, священник-миссионер из Одессы, написал пространное руководство по миссионерской работе с сектантами, в котором был обобщен опыт последних лет. Здесь провозглашалась необходимость нового подхода к миссии, где основную роль должны были играть миряне. Главной темой по-прежнему оставалось соперничество с евангеликами. В своей книге Введенский стремился определить причины успеха баптистов и предлагал способы, какими православные могут противодействовать им. Целая глава под названием «Достойно подражания» содержала только примеры из жизни баптистов. Особое внимание Введенский привлекал к действенности баптистской практики публичного «свидетельства» о собственном духовном опыте.

Не мешало бы и нам в противовес сектантской пропаганде, для успеха нашей миссии завести у себя подобного рода собрания, на которых бы обратившиеся с пути греха и погибели и окончательно разочаровавшиеся в сектанстве делились бы своими переживаниями, своим религиозным опытом с братьями по вере и этим бы подкрепляли их в вере.

Однако, несмотря на восхищение методами баптистов, Введенский в своей книге несколько раз стремится показать, что его собственные рекомендации – всего лишь призыв к восстановлению пастырских традиций, которые бытовали в православии допетровской России. В этом он разделяет настроение многих церковных деятелей, которые, с одной стороны, проявляли интерес к иноземным моделям как потенциально полезным для реформы Православной церкви, с другой – опасались их [Введенский 1914а: 143, 188, 200][78].

Хотя Введенский предлагал строить православную миссию на основе широкого участия мирян, он также стремился строго контролировать их активизм в отношении доктрины и организации. Он с одобрением цитирует одну статью, где речь идет о противодействии баптистам на приходском уровне, автор которой предостерегает от недостаточной регламентации деятельности прихожан: «Некоторые ревнители из простонародья, приглашенные священником к участию в приходской миссии, впадают в самомнение, начинают трактовать себя как церковых учителей» [Введенский 1914а: 14][79]. Православные миссионеры даже часто намекали, что обратившиеся в сектантство прежде были энтузиастами православия, чьей духовной жизни не уделили достаточного внимания их приходские священники, см. например, [Кальнев 1910: 1596–1598]. Тем не менее Введенский утверждал, что, хотя деятельность мирян была чревата определенным риском, возможная польза от нее оправдывала риск, который несла в себе миссия нового рода.

Призыв к формированию миссионерских обществ из мирян и к большему участию мирян в миссии в целом начал воплощаться в жизнь. Спустя год после того, как Синод предложил подобные группы, в отчете обер-прокурора говорится, что на Дону, в Херсонской, Подольской, Орловской и Псковской епархиях стали открываться кружки нового типа, зачастую весьма многочисленные. В целом инициатива создания подобных объединений принадлежала приходским священникам. Под Омском регулярно собирались объединения крестьян и крестьянок, чтобы послушать проповеди своего священника и вместе с ним читать антисектантские трактаты. Кальнев сообщал, что, когда он основал кружок ревнителей православия в Одессе, многие православные, прежде посещавшие сектантские собрания, охотно вошли в него, – а также ему удалось привлечь нескольких бывших сектантов. Как сообщает Кальнев, они положительно высказывались о группе, где «теперь они могут не только учиться истинам христианской веры, но и имеют возможность в обществе людей верующих “душу отвести”» [Там же: 1598; Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода 1913а: 186; Введенский 1914а: 8-10]. Подобным образом в приходах Петербурга популярные миссионерские курсы привлекали рядовых прихожан, особенно женщин, к защите Церкви [РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 2290, л. 243–244]. Своеобразным экспериментом по расширению церковного образования для мирян стал Херсонско-Одесский епархиальный дом, своего рода религиозный общинный центр, открывшийся в Одессе в январе 1910 г. Здесь проводились кружки для детей, встречи ревнителей православия, устраивались лекции и особые мероприятия, в том числе торжественное восприятие в лоно Церкви возвратившихся в православие сектантов [РГИА, ф. 796, оп. 190, д. 354, л. 12, 19–44].

В то же время воинствующий аспект православной миссии никуда не ушел. На практике миссионеры по всей стране по-прежнему вызывали сектантов на публичные дебаты, обучали членов новых миссионерских кружков и старых православных братств, как проникать в сектантские собрания и как выступать там, когда совершаются нападки на православное учение, извещая потом об этом полицию. Например, хотя Кальнев, херсонский миссионер, призывал к организации миссии мирян, это не мешало ему самому использовать агрессивную стратегию против сектантов и прибегать к помощи полиции. В 1915 г. Кальнев, следуя давней традиции православных миссионеров, выступил экспертом на суде по делу о богохульстве, где ответчиком выступал Василий Павлов, опубликовавший перевод брошюры знаменитого английского баптиста Чарльза Спёрджена, в которой критиковалась практика крещения детей [ГМИР, ф. 2, оп. 16, д. 157, л. 1–8]. В Елизаветграде (который находился в епархии Кальнева) группы местных ревнителей православия регулярно проникали в собрания баптистов и препятствовали их проведению, вступая с сектантами в прения по поводу обряда и догмы [РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 194, л. 322–323]; о такой же деятельности в Москве см. [ГМИР, колл. 1, оп. 8, д. 69, л. 332]. В некоторых городах эти группы тесно сотрудничали с правым движением Союз русского народа, члены которого охотно присоединялись к ревнителям православия, требуя у местных властей и центрального правительства преследовать баптистов по статье о «богохулении»[80].

Духовенство с большим подозрением относилось к Министерству внутренних дел как к источнику законодательства, которое защищало религиозных диссидентов. Часто раздавались жалобы, что МВД недостаточно отстаивает интересы православия как государственной религии [РГИА,ф. 821, оп. 133, д. 288, л. 25]. Несмотря на такие настроения Церкви довольно неплохо удавалось убеждать государство в том, что отказ от православия означал отказ от «народности», а потому

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.