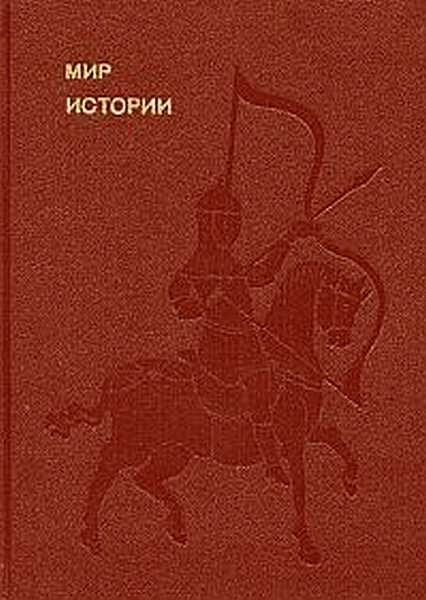

Мир истории. Начальные века русской истории - Борис Александрович Рыбаков Страница 34

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Борис Александрович Рыбаков

- Страниц: 106

- Добавлено: 2023-03-02 23:06:15

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Мир истории. Начальные века русской истории - Борис Александрович Рыбаков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Мир истории. Начальные века русской истории - Борис Александрович Рыбаков» бесплатно полную версию:О происхождении и истории древних славян, образовании в V I веке нашей эры союза племен «Русь», объединении восточнославянских племен, истории Руси IX XIII веков рассказывает эта книга.

Перу известного советского историка, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии академика Бориса Александровича Рыбакова принадлежат фундаментальные работы по истории нашей Родины, исследованию происхождения древних славян, начальных этапов сложения русской государственности, Киевской Руси IX–XII веков, развитию ремесел, культуре русских земель, архитектуре древнерусских городов, живописи и литературе, верованиям древних славян. Много и плодотворно работает Борис Александрович в популяризации отечественной истории, уделяет большое внимание охране памятников культуры.

Эта книга — первая в серии книг «Мир истории». В ее основу положена изданная в 1982 году к 1500-летию Киева книга Бориса Александровича Рыбакова «Киевская Русь и русские княжества IX–XIII веков».

Мир истории. Начальные века русской истории - Борис Александрович Рыбаков читать онлайн бесплатно

В третьей, главной, части своего сказания автор использует для устрашения своевольных древлян, поднявших руку на «кагана Руси», языческую погребальную символику: приплывшие послы зарыты в ладье на глазах насмехающейся над ними Ольги. Второе знатное посольство сожжено.

Для заключительной части погребального обряда — насыпки кургана — княгиня Ольга едет сама в Древлянскую землю. Автор сказания и здесь верен себе, своей любви к контрастам: когда объявляется воля княгини, то слушатели сказания воспринимают все буквально, так, как предназначено для древлян, не подозревая коварства и жестокости истинного замысла, который раскрывается в конце каждого эпизода.

Княгина едет к древлянам «да поплачюся над гробъмь его (Игоря)». Там Ольга «повеле съесути (насыпать) могилу велику и яко съсъпоша — повеле тризну творить». Тризна — это воинские игры, состязания в честь умершего полководца. После тризны начался поминальный пир, завершившийся, «яко упишася древляне», тем, что киевские дружинники изрубили пьяных древлян «и исекоша их 5000».

Трудно ручаться за достоверность всех деталей, занесенных в летопись, но совершенно неправдоподобно выглядит неведение древлян о том, что происходило в Киеве. Древлянская земля очень близко подходила с запада к Киеву (1–2 дня пути), и всенародное сожжение посольства в центре столицы никак не могло остаться тайным.

Неведение древлян — литературный прием, необходимый для связи отдельных звеньев задуманного рассказа. Вероятно, смерть великого князя в полюдье была как-то отомщена киевлянами, но «сказание о мести Ольги», как условно можно назвать этот рассказ, это не отражение реальных событий, а устрашающее эпическое произведение, созданное в интересах киевской монархии. Язычник-киевлянин не мог еще сказать «взявший меч от меча и погибнет», и он создал страшную картину мести, используя языческую символику погребального костра и поминок.

Заключительный эпизод сказания связан с реальной осадой древлянского города Искоростеня (современный Коростень) Ольгой. Целый год киевские войска осаждали город, под которым был убит Игорь, но искоростенцы не сдавались, опасаясь мести. Ольга и здесь поступила, с точки зрения средневекового поэта, мудро — она заявила горожанам: «а уже не хощю мьщати [мстить], но хощю дань имати по малу и съмиривъшися с вами, пойду опять [назад, вспять]». В замысле малой дани снова сказалось возводимое в степень мудрости коварство киевской княгини: «аз бо не хощю тяжькы дани возложити, якоже мужь мой, но сего прошю у вас мала… дадите ми от двора по три голуби, да по три воробие».

Искоростенцы обрадовались небывалой и действительно легчайшей дани. Ольга же, получив птиц, приказала привязать кусочки серы к каждой птице и вечером, в сумерки, сера была подожжена и голуби и воробьи отпущены в свои гнезда в голубятни и под застрехи.

Город запылал. Горели клети, башни, спальные помещения «и не бе двора, идеже не горяше…». Люди побежали из города и были или избиты, или обращены в рабство. Два умертвленных посольства древлянской знати, 5 тысяч древлян, убитых у кургана Игоря, и сожженный дотла мятежный город — такой итог борьбы древлян с Киевом.

Автор «Сказания о мести» воздействовал примитивными художественными средствами на примитивное, полупервобытное сознание своих современников, и к мечам киевских дружинников он присоединил идеологическое оружие, заставляя своих слушателей поверить в мудрость и непобедимость киевского княжеского дома. Обман, коварство, непревзойденная жестокость главной героини сказания, очевидно, не выходили из рамок морали того времени. Они не осуждаются, а, напротив, прославляются как свойства и преимущества высшего мудрого существа.

В этом отношении «Сказание о мести» является исключительно интересным литературно-политическим произведением, первым целенаправленным (первоначально, вероятно, устным) сказом о силе Киева. Включение сказания в летопись при внуке Ольги Владимире показывает ценность его для официального государственного летописания.

Спустя полтора столетия летописец конца XI века обратился к эпохе княгини Ольги и ее сына Святослава как к некоему политическому идеалу. Он был недоволен современным ему положением (время Всеволода Ярославича), когда княжеские тиуны «грабили и продавали людей». Летописец (киево-печерский игумен?) вспоминает давние героические времена, когда «кънязи и не събирааху мънога имения, ни творимых вир [ложных штрафов], ни продажь въскладааху на люди, но оже будяше правая вира — и ту възьма, даяше дружине на оружие. А дружина его кормяхуся, воююще иные страны».

Автор в своем предисловии к историческому труду обращается к читателям: «Приклоните ушеса ваша разумьно, како быша древьнии кънязи и мужие их и како обарааху [обороняли] Русскыя земля и иные страны примаху под ся». Если в военном отношении идеал этого летописца-социолога — князь Святослав, то в отношении внутреннего устройства Руси, очевидно, Ольга, так как сразу же вслед за «Сказанием о мести», в летопись внесены сведения о новшествах, введенных княгиней. Месть местью, а государству нужен был порядок и регламентация повинностей, которая придавала бы законность ежегодным поборам:

«И иде Ольга по Деревьстей земли с сынъм своимь и с дружиною, уставляющи уставы и урокы. И суть становища ея и ловища…» «В лето 6455 (947) иде Ольга Новугороду и устави по Мъсте погосты и дани и по Лузе оброкы и дани. И ловища ея суть по вьсеи земли и знамения и места и погосты. И сани ея стоять в Пльскове и до сего дьне. И по Дънепру перевесища и по Десне. И есть село ея Ольжичи и доселе».

Летопись сохранила нам драгоценнейшие сведения об организации княжеского домениального хозяйства середины X века. Здесь все время подчеркивается владельческий характер установлений Ольги: «ее становища», «ее ловища», «ее знамения», «ее город Вышгород», «ее село». То, что сообщено в этой летописной статье, совершенно не противоречит тому большому полюдью киевских князей, о котором шла речь выше. То полюдье, по-видимому, шло большим кольцом по Днепру до Смоленска и далее вниз по Десне; о нем здесь нет речи. Днепра и Десны касаются только «перевесища», то есть огромные сети на птиц, связанные с княжеским застольем и, по всей вероятности, географически охватывающие девственный угол между Днепром и Десной, в вершине которого стоял княжеский Вышгород.

В побежденной Древлянской земле установлен порядок, возложена тяжкая дань (две трети на Киев, треть на Вышгород). Определены повинности — «уроки» и «уставы», под которыми следует понимать судебные пошлины и поборы. В интересах безопасности предстоящего взимания дани Ольга устанавливает свои становища, опорные пункты полюдья. Кроме того, определяются границы княжеских охотничьих угодий — «ловищ», за нарушение которых три десятка лет спустя внук Ольги убил варяга Люта Свенельдича. Как видим, здесь уже

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.