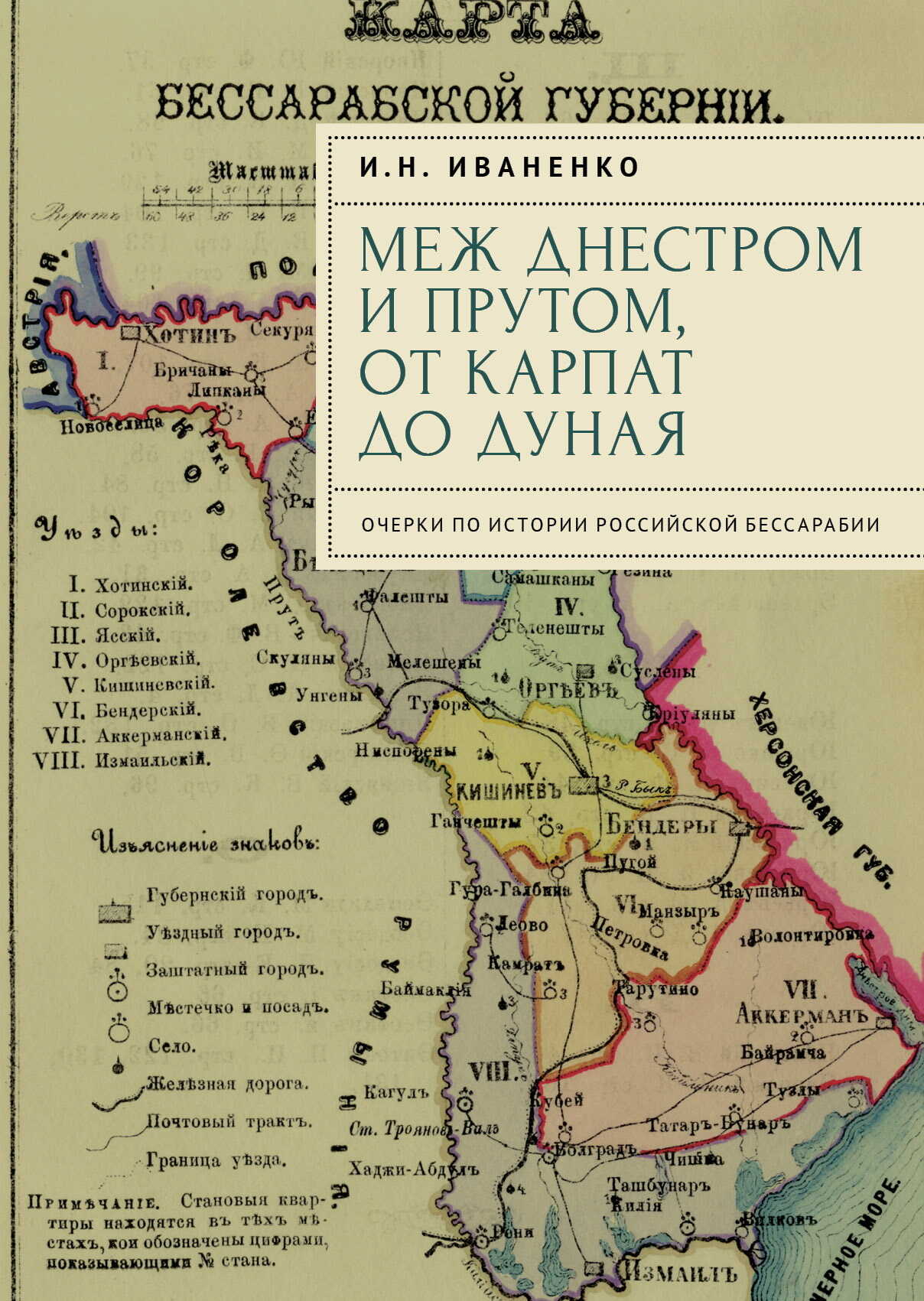

Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии - Игорь Николаевич Иваненко Страница 31

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Игорь Николаевич Иваненко

- Страниц: 67

- Добавлено: 2025-04-27 23:09:17

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии - Игорь Николаевич Иваненко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии - Игорь Николаевич Иваненко» бесплатно полную версию:Сборник историко-публицистических статей посвящён развитию Бессарабской области/губернии в составе Российской империи. «Русский» век (1812-1918 годы) стал одним из наиболее продуктивных для региона в контексте роста численности его населения, хозяйственного и политического развития.

Именно в данный период здесь появились железные дороги и пароходное сообщение, правильно спланированные города, классическое образование, товарное садоводство и виноградарство. Яркое напоминание тому – исторический архитектурный ансамбль в центре современного Кишинёва, спроектированный русскими архитекторами и оплаченный российской имперской казной.

В качестве граждан Российского государства бессарабцы одними из первых в мире воспользовались всеобщим избирательным правом.

Да и само восприятие Бессарабии как междуречья Днестра, Прута и Дуная – наследие Российской империи.

Книга также затрагивает различные проекты обустройства Бессарабии после российских революций 1917 года.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся Отечественной историей. Статьи сборника написаны по заказу сетевого издания Украина.ру, новостного агентства Sputnik, деловой газеты «Взгляд».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии - Игорь Николаевич Иваненко читать онлайн бесплатно

Самым крупным потребителем яблок, выращиваемых в Республике Молдова, традиционно является Российская Федерация. Та же тенденция характерна для экспорта других важнейших продуктов молдавского плодоводства: сливы и столового винограда.

Казалось бы, эта ситуация не вполне логична: Республика Молдова является ассоциированным членом Европейского союза, в то время как в Евразийском экономическом союзе она имеет лишь статус наблюдателя.

Однако история зарождения садоводства в Пруто-Днестровье ярко показывает, что данная отрасль изначально создавалась с ориентацией на российский рынок и опиралась на российскую инфраструктуру.

До присоединения Пруто-Днестровья к России в 1812 году садоводство здесь находилось в зачаточном состоянии. Сады заводились преимущественно для личных нужд: сказывались отсутствие значительного рынка сбыта, мощностей по переработке фруктов, нехватка квалифицированных садоводов. Крайне затруднительно было развивать эту отрасль в условиях постоянной угрозы со стороны ногайских орд, когда многолетние усилия по выращиванию фруктовых деревьев могли в одночасье «пойти прахом» при очередном набеге степняков или захвате ими земель под собственные нужды.

Состоянием садоводства в регионе озаботились с подачи генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Михаила Воронцова. Он отмечал, что Российская империя тратит сотни миллионов рублей на ввоз фруктов и вин из-за границы, в то время как соответствующие продукты из южных регионов страны «доходят до главных пунктов потребления в России в весьма малых количествах…»

В 1823 году был разрешён беспошлинный вывоз сливы из Бессарабии через днестровские таможни, что многократно расширило торговлю этим товаром. Самыми крупными покупателями сельхозпродукции на Дмитриевской ярмарке в Кишиневе (по данным 1831 года) являлись купцы из следующих губерний: Московской (приобрели на 25 тысяч рублей), Херсонской и Курской (по 20 тысяч рублей), а также Орловской (15 тысяч рублей). Однако следует учитывать, что значительную часть взрывного роста поставок фруктов из Бессарабии составлял реэкспорт из Западной Молдавии. Ведь основой региональной специализации Пруто-Днестровья в османский период было скотоводство. Продукты земледелия в большом количестве завозились из-за Прута.

Российским властям предстояло переломить эту ситуацию, Бессарабия должна была сама стать поставщиком товаров земледелия и, в частности, фруктов.

В 1826 году в Пруто-Днестровье стартовала программа раздачи казённых земель в «вечное потомственное владение» при условии, что на площади не менее полудесятины новые собственники будут возделывать сад. Владельцы садов к тому же освобождались от уплаты податей. Существенные стимулы в отношении садоводов рекомендовалось предпринимать и сельским общинам.

В 1840-х годах неподалёку от Кишинёва начало работать Бессарабское училище садоводства. В нём были созданы обширные питомники саженцев плодовых деревьев и сушильни для фруктов. После обучения воспитанники училища возвращались в родные места, где им для разведения садов выделялась общественная земля. Создаваемые таким образом сады становились средством обучения поселян передовым методам выращивания плодов. Основную часть расходов по содержанию этого учебного заведения взяло на себя Министерство государственных имуществ России.

В первой половине XIX века сады с трудом отвоевывали себе место под бессарабским небом. За три десятилетия с 1819 года их площадь возросла лишь в 1,5 раза (до 8,7 тысяч десятин земли). Сказывалась конкуренция со стороны полеводства, поглощавшего основные силы селян. Крестьяне продолжали выращивать фруктовые деревья по старинке: земля в садах не вспахивалась, подавляющее большинство деревьев было несортовым. «Дички груш и яблонь выкапываются в местных лесах, на следующий год по пересадке их в сад облагораживаются прививкой и более не пересаживаются. Вишни и сливы разводятся от корневых отпрысков», – говорилось в статистическом отчёте того времени.

Ситуация стала меняться в середине столетия с ростом спроса на свежие фрукты в разраставшихся российских городах, а также на сушёные фрукты во внутренних губерниях империи.

В Бессарабии внедрялось искусственное орошение садов. Данный опыт региона даже изучался Министерством государственных имуществ для распространения в «новороссийских казённых садах». По итогам обобщения бессарабского опыта министерство рекомендовало строить «большие каменные водоёмы для собирания дождевой и снеговой воды, полузакрытые и довольно глубокие, чтобы отвратить испарение и допустить возможность очистки».

Наращивало усилия по распространению более качественных пород деревьев училище садоводства. К 1871 году оно вырастило свыше 100 тысяч саженцев плодовых деревьев и кустарников. Возникшая мода на «культурное садоводство» сформировала ажиотажный спрос на данную продукцию.

В 1852 году по итогам изучения зарубежного опыта сушения фруктов в областном училище была создана инновационная модель сушильни. Её продукция удостоилась серебряной медали Московской выставки сельских произведений того же года. Самую высокую оценку в Петербурге получили образцы сушёного чернослива, произведённые бессарабским училищем. По кишиневскому образцу стали строить фруктовые сушильни в екатеринославском и астраханском училищах.

Через несколько лет умельцы из Бессарабского училища разработали более компактную и дешёвую модель сушильни для крестьянских хозяйств. Ее внедрение способствовало быстрому росту объёмов вывоза сушёного чернослива в другие губернии России.

Темпы развития бессарабского садоводства быстро росли во второй половине XIX века. Сказывалось дальнейшее расширение рынка сбыта, формирование железнодорожных сетей, закрепление за крестьянами земельных угодий.

В 1871–1901 годах количество фруктовых деревьев в Бессарабской губернии увеличилось в 4 раза. Корреспондент российского журнала «Сельскохозяйственных и статистических сведений» так описывал состояние садоводства в Бессарабии в 1901 году: «…почти каждый крестьянин имеет около своего дома небольшой садик, засаженный плодовыми деревьями, а у более крупных землевладельцев сады зачастую достигают очень значительных размеров. Преобладающий тип садов – фруктово-виноградный, в которых плодовые деревья рассажены между виноградными кустами в сравнительно небольшом количестве и играют второстепенную роль. Впрочем, нередко встречаются и чисто фруктовые сады, занятые исключительно разными сортами плодовых деревьев…»

Наиболее крупные сады, где применялись новейшие приёмы агротехники и ухода за деревьями, существовали в имениях земельных магнатов Крупенских, Казимира, Леонарда и других. К слову, совсем скоро они стали влиятельными представителями региона в Государственной думе России.

Спрос на фрукты был так велик, что торговцы зачастую скупали новый урожай ещё во время цветения деревьев. В середине 80-х годов XIX века Бессарабская губерния стала абсолютным лидером Российской империи по производству сухофруктов (до 400 тысяч пудов ежегодно). За 30 лет, с 1875 по 1904 год, вывоз фруктов из Бессарабии по железной дороге возрос в 20 раз и составил свыше одного миллиона пудов. Для сравнения, в 1817–1821 годах было вывезено лишь 10,6 тысячи пудов фруктов. А ведь во второй половине XIX века продукция поставлялась ещё и посредством быстро развивавшегося пароходного хозяйства.

Большой вклад в наращивание поставок бессарабской продукции на российский фруктовый рынок внесло Акционерное общество Юго-Западных железных дорог. Неслучайно руководителем этого предприятия был кишиневский гимназист Сергей Витте. Для того чтобы не гнать «порожняком» вглубь империи поезда, доставлявшие хлеб в Одесский порт, на обратный путь их загружали фруктами причерноморского и бессарабского производства. Скорость поставок существенно

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.