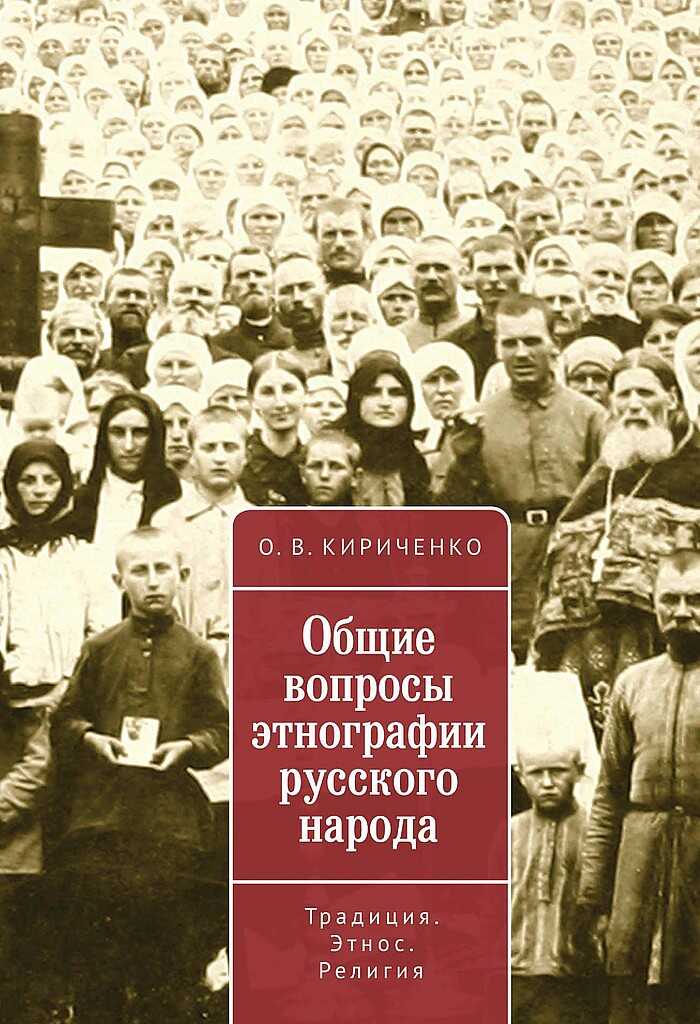

Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко Страница 29

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Олег Викторович Кириченко

- Страниц: 51

- Добавлено: 2025-05-12 09:07:10

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко» бесплатно полную версию:Монография посвящена комплексному теоретическому исследованию этнической природы русских, русского народа — вопросам традиции, этнической культуры и религиозной природы этничности. Автор отказывается от либеральной западной парадигмы, на которой во многом строится и современная российская этнологическая школа, опирающейся на условно субъективный характер этничности, делающей ее пассивным материалом для произвольного конструирования этноса. В представленной теоретической модели этничность связана с коллективной природой народа (этноса), его единичностью и уникальностью, позволяющей ему в цельности и единстве двигаться в историческом пространстве и времени как самостоятельной личности, целиком отвечающей за все происходящее с ней. Общая этническая история русского народа еще мало исследована, в том числе в ее соотношении с историей политической (государственной) и культурной историей русских.

Книга предназначена как для специалистов гуманитариев, так и для широкого круга читателей.

Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко читать онлайн бесплатно

Что касается киевской и владимиро‐суздальской частей Древней Руси, связанных с княжеским правлением и таким административно‐территориальным устройством, которое имело политизированный характер и иной, чем в Новгороде, тип иерархии, ориентированный на служение князю, а не подчиненный Церкви и мирской торговой деятельности. Во Владимиро‐Суздальской и Московской Руси город и село были резко отделены друг от друга. Здесь в городских центрах были сосредоточены все монастыри, в большинстве своем построенные князьями. Село до середины XIII в. не имело у себя монастырей — основных просветительских христианских центров, в силу чего за счет только приходов не могло духовно опекать сельских жителей. Священников не хватало, грамотность их оставляла желать лучшего, к тому же духовные отцы на приходах не могли поднять планку христианского просвещения настолько высоко, чтобы прихожане понимали не только близкие цели духовной жизни, но и открывали для себя горизонты подвижничества и высокой аскетики. До XIII в. в Киевской Руси было мало монастырей, подобных Киево‐Печерскому, может быть даже он был один такой. Все остальные монастыри были скорее местами, где русские князья (и их домочадцы) находили свой последний приют, куда вкладывались средства для украшения храмов, для поминания усопших, для создания книжных центров. Киевская княжеская Русь имела в отличие от Новгорода более дробное епископское управление (епархиальный епископ находился в каждом княжестве), отчего церковная власть и княжеская власть были объединены в одно целое, так что светскость не находила здесь себе места. Единственным слабым звеном в деле распространения христианских религиозных начал в домонгольский период в этой части Руси оказывалось село.

Монгольское иго принесло с собой разрушение не только политических центров Киевской Руси, но и во многом церковной жизни. Особенно пострадала монастырская инфраструктура, поскольку монастыри здесь во многом зависели от княжеских вкладов. Был уничтожен дотла и Киево‐Печерский монастырь, оплот духовности в этом регионе. Дальнейший путь церковной жизни во Владимиро‐Суздальской Руси оказался связанным с обращением к опыту Новгородской церкви, которая не подверглась варварскому разрушению. Новгородцы продолжали основывать монастыри в самых отдаленных и глухих местах на своей территории. Чем больше здесь росло тяготение к достатку и роскоши, чем скорее происходило обмирщение в «купеческо‐боярских монастырях» и приходах, тем больше становилось желающих устроить в отдалении от больших денег и мирских соблазнов небольшой уединенный скит. Много таких обителей создавалось на территории современной Вологодчины. Этот опыт и был взят за основу Сергием Радонежским, жителем Ростовской земли, где хорошо знали о подвижниках‐новгородцах. Постепенно в нынешнем Подмосковье, а потом и далее на север и северо‐восток, в Заволжье в глухих местах начинают возникать обители, основанные уже не новгородцами, а москвичами, ярославцами, суздальцами. Появляется целый мир общежительных монастырей, названный А. Н. Муравьевым «Северной Фиваидой». Основывали эти обители большей частью лица аристократического происхождения, но к ним начинают приходить из округи крестьяне: одни чтобы посмотреть на суровую жизнь монахов, другие — чтобы попроситься к ним в число братии. Монголо‐татарское иго сблизило социальные миры, разрушило незыблемые границы между аристократией и простым народом. Вновь созданные монастыри, подобные Троице‐Сергиеву, запечатлели этот феномен и дали ему историческое направление. Так постепенно, за полтора столетия, с середины XIV и до конца XV в. сельский мир Московской Руси был приобщен к христианству.

Народная культура в Киевской и Московской Руси, судя по указанным политическим и церковным особенностям развития этого региона, не могла развиться так же, как в Новгородской земле. В домонгольский период, когда сельский мир во многом был еще связан с языческими реалиями, основная часть населения этого региона не могла участвовать в христианской культурной деятельности[100]. Большей частью это замечание касается художественной сферы. Лишь узкий городской слой аристократии, большей частью военной, а также городские (и пригородов) жители могли развивать христианскую по содержанию культуру. Но, поскольку в эту сферу не были включены основные силы народа, культура эта носила узко локальный (и в социальном, и в территориальном смыслах) характер. Ее народность ограничивалась лишь сферами книжности, иконописи и архитектуры, она была близка и понятна лишь городским слоям. Эта культура испытывала острый дефицит народных ресурсов (во всех смыслах) и не имела исторических шансов к развитию, если бы не резкий исторический разворот, связанный с монгольским нашествием. «Не было счастья, да несчастье помогло», — говорит русская пословица. Монгольское иго не принесло блага Руси, но только разруху, страдания и смерть. Не принесло оно и новых форм государственности (централизации), как пытается нас уверить большая группа историков, вслед за Г. В. Вернадским, но оно заставило Русь духовно мобилизоваться, отказаться от губительного децентрализма, опереться на широкие народные силы в церковной и политической жизни. А это открыло дорогу широкому участию народа во всех областях профессиональной художественной деятельности. Народная художественная культура начиная с конца XIII в. становится профессиональной, она допускается отныне к участию во всех государственных художественных проектах: архитектурных, иконописных, книжных, музыкальных и т. д. Появление феномена прп. Андрея Рублева — очевидное и закономерное следствие этого процесса. Здесь русская народная сила явила свою мощь, красоту и самобытность! Даже в советское время искусствоведы признавали, что в творчестве иконописца Андрея Рублева явлен не только высочайший мировой уровень художественности, но и запечатлен русский национальный идеал. Это особенно касается таких шедевров, как икона «Спаса» из деисусного чина собора Рождества Богородицы Саввино‐Сторожевского монастыря и икона «Троица»[101].

Громадность народного потенциала не должна оцениваться лишь в понятиях «человеческий ресурс», как некая абстрактно могущественная сила, которая только и могла позволить на всей территории Руси выстроить новую церковную инфраструктуру и создать новую художественную культуру. Этот «человеческий ресурс» не был пассивным материалом, но скорее реализованным культурным достижением народа. Не так много еще работ на эту тему, позволяющих говорить о том, что народная культура славян, а потом русских в ранний период их государственности, имела огромный и самобытный культурный опыт[102].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.