Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки - Фернандо Сервантес Страница 28

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Фернандо Сервантес

- Страниц: 142

- Добавлено: 2024-07-17 03:01:55

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки - Фернандо Сервантес краткое содержание

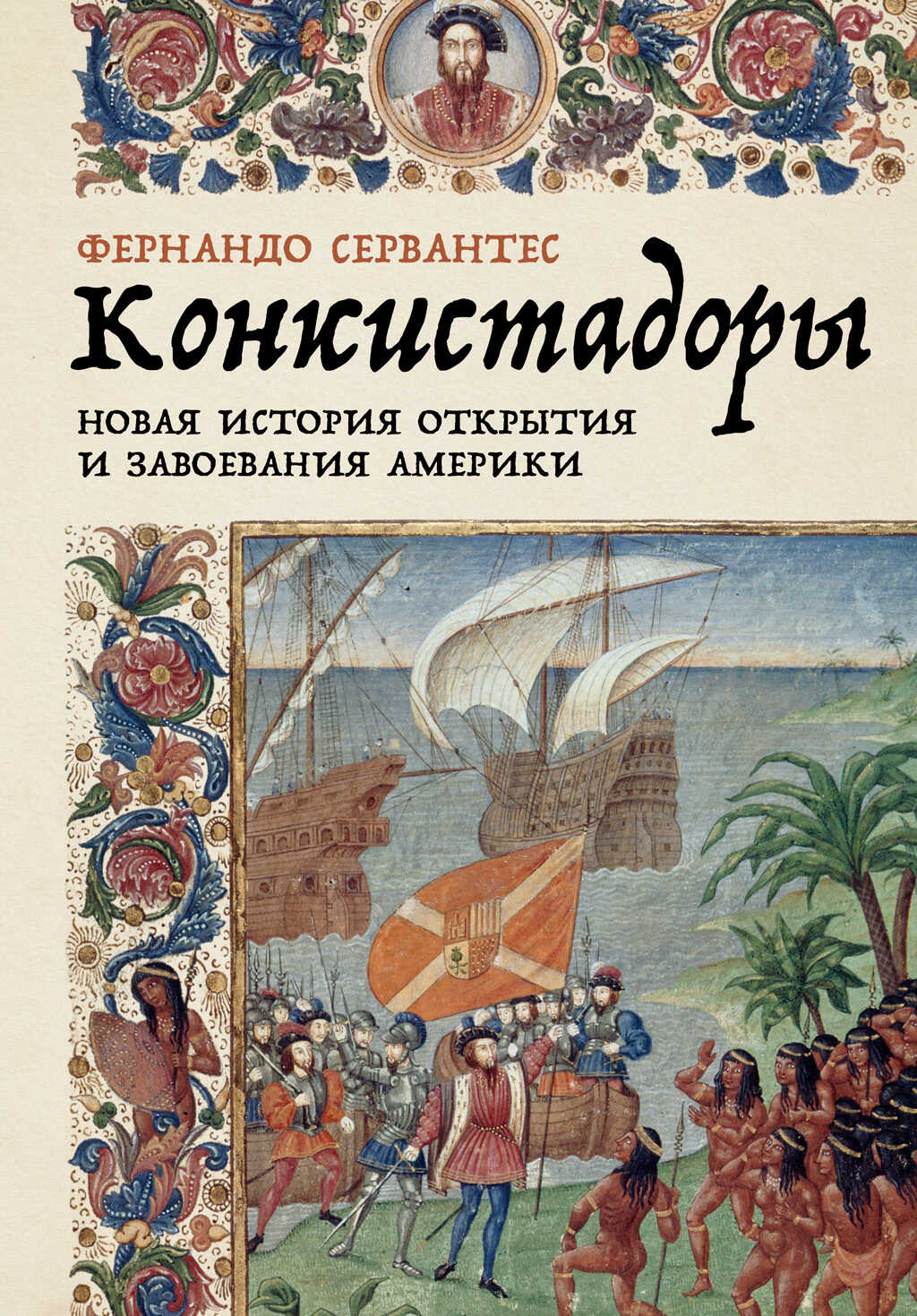

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки - Фернандо Сервантес» бесплатно полную версию:За несколько десятилетий после первой экспедиции Колумба в 1492 году Испания поставила под свой контроль территорию десятка современных государств Америки и покорила две самые могучие цивилизации континента – империи ацтеков и инков. Эрнан Кортес, Франсиско Писарро и другие конкистадоры прочно вошли в историю как образчики высокомерия к чужим культурам, безудержной алчности и часто иррациональной жестокости. Всего такого в их действиях было немало, но двигало этими первыми настоящими европейскими колонизаторами не только это. Они были носителями средневековой культуры рыцарских романов, имели сложные представления о правах, подданстве и пределах королевской власти и не смогли бы одержать свои победы без энергичной поддержки многих туземцев.

Конкистадоры, вполне в духе Позднего Средневековья не различавшие для себя веру и славу, а также являвшиеся приверженцами тех форм политической организации, в которых любое разделение светских и духовных вопросов выглядело абсурдом, могут показаться нам безнадежными ретроградами. Тем не менее, несмотря на все их неоспоримые недостатки, история конкистадоров может быть адекватно оценена только в том случае, если мы будем открыты и восприимчивы к культуре их мира, который, каким бы чуждым он нам ни казался, был таким же человеческим и столь же подверженным ошибкам, как и наш собственный.

Мексиканский историк Фернандо Сервантес, сам прямой потомок одного из конкистадоров, поставил своей целью разглядеть этот реальный контекст за штампами и мифами об испанской колонизации. Анализируя дневники, письма, хроники и первые в истории правозащитные трактаты, он постарался отделить факты от саморекламы, желания оклеветать конкурентов и многовековых усилий иностранных – прежде всего голландских и английских – авторов представить испанцев в максимально невыгодном свете. Эта книга и заставляет задуматься о том, как пишется история, и проливает совершенно новый свет на события, превратившие личную унию небольших европейских монархий в одну из величайших империй всех времен.

Как по-прежнему знает каждый мексиканский школьник, утром 1 июля 1520 г. Кортес пролил горькие слезы, стоя под сенью огромного кипариса-ауэуэтля, комель которого все еще можно видеть сегодня, как и любоваться вдохновленными им произведениями искусства. Тогда же Кортес якобы произнес «Вперед, ибо мы ни в чем не нуждаемся!», едва убедившись, что опытный корабельных дел мастер Мартин Лопес хоть и тяжело ранен, но попал в число тех 400 счастливчиков, которым удалось пережить эту катастрофу.

Для кого

Для всех, кому интересна история и ее восприятие.

Писарро получил несколько тяжелых ранений и поскользнулся в луже собственной крови в тот момент, когда попытался перекреститься и призвать исповедника. Говорят, что смертельным стал удар керамическим кувшином по голове, который один из заговорщиков, Хуан Родригес Барраган, нанес с воплем «В аду и исповедуешься!».

Конкистадоры: Новая история открытия и завоевания Америки - Фернандо Сервантес читать онлайн бесплатно

Несмотря на весь радикализм Лас Касаса, его рекомендации были весьма рациональными. Его цель, несомненно, состояла в том, чтобы убедить испанские власти, что предлагаемые реформы будут в равной мере полезны как таино, так и короне, и при этом не забыть о своей личной выгоде. Он не имел ничего против новых испанских поселенцев, если только те будут «земледельцами, а не искателями приключений» – другими словами, настоящими поселенцами, которые будут готовы обучать таино полезным навыкам и даже вступать с ними в браки[272]. Несмотря на все это, Лас Касас был первым испанцем – за исключением доминиканских монахов из окружения Педро де Кордовы, – который публично выразил глубокую озабоченность духовным и материальным благополучием таино. Многие монахи и священники, отправившиеся в Новый Свет, к тому времени уже вернулись в Испанию, не выдержав трудных условий жизни и осознав свою неспособность обратить в христианство сколь-нибудь существенное число туземцев. Даже те, кто остался жить среди таино, вроде каталонского монаха-иеронимита Рамона Пане, совсем не преуспели в изучении их языка и культуры. Туманные истории, дошедшие до нас в изложении Пане и на разных этапах переработанные Пьетро Мартире д'Ангьерой и самим Лас Касасом, напоминают натужные попытки найти смысл в рассказах его информаторов из числа таино. Хотя все туземцы поклонялись изваяниям, называемым «семи», которые, как считалось, служили вместилищем для духов, Пане наивно предполагал, что они кое-что знали и о Создателе. «Они верят, – писал он с очаровательным оптимизмом, – что [божество] бессмертно, никто не может его увидеть, у него есть мать, но нет начала». Пане перевел имя этого божества как «даритель маниоки, хозяин моря, зачатый без мужского вмешательства». Имя его матери было «мать вод, повелительница луны… вселенская мать»[273].

К удивлению Пане, таино, похоже, не знали идеи истории. Прошлое и настоящее, живые и мертвые, люди и животные – все казалось им неразрывно связанным. Они не вели записей о прошлых правителях или даже об исключительных природных явлениях. Однако у них было четкое представление о каком-то первобытном мире, в котором существа претерпели резкие метаморфозы. Например, некий человек, покинувший изначальную пещеру Касибахагуа, которая, как считали таино, была прародиной всего человечества, по воле солнца превратился в «птицу, которая поет по утрам, как соловей». Друг превращенного человека, встревоженный этим знамением, решил увести всех женщин острова в более безопасные земли, и поэтому он отплыл с ними на другой остров под названием Матининб, то есть «без отцов». Оставшись без женщин, мужчины забеспокоились, однако в один прекрасный день, купаясь, они увидели каких-то странных существ, падающих с небес. Эти существа, хоть и обладали притягательной внешностью, не являлись ни мужчинами, ни женщинами, поэтому мужчины острова поймали дятла, чтобы он помог им проделать дыру «в том месте, где бывает женское естество». Такие верования, по словам Пане, были результатом предосудительных учений бехиков (слово языка таино, обозначающее разновидность шамана), передававших эти мифологические басни в форме песен, которые никогда не были записаны. Эти бехики, в сущности, выполняли роль посредников между живыми людьми, мертвецами и «семи», с которыми они, как сами считали, могли общаться после того, как вдохнут порошок, вводивший их в транс. В этом состоянии «они не знали, что делают»[274].

Короткий трактат Пане, который часто называют новаторским антропологическим трудом, является единственным дошедшим до нас источником информации о мифологии таино – бесценным свидетельством об исчезнувшем народе. Фактически Пане работал в рамках давней традиции, восходящей по крайней мере к монаху с острова Майорка по имени Раймунд Луллий (ок. 1235–1316), который был одним из самых выдающихся средневековых знатоков ислама. Будучи францисканцем, Луллий верил, что с помощью разума христианскую веру можно донести до неверующих. Это требовало изучения языков и культур нехристианских народов, а также отправки миссий в их земли. Рекомендации Луллия стали частью официальной политики Западной церкви на Венском соборе 1312 г., который призвал к созданию школ арабского, греческого, древнееврейского и сирийского языков в университетах Парижа, Оксфорда, Саламанки, Болоньи и Авиньона. На практике для воплощения этого плана в жизнь не было ни людей, ни финансовых средств[275]. Но идеи Луллия тем не менее не были забыты, получив немалое распространение и среди каталонских предшественников Пане, которые в течение двух с половиной веков изучали иудейские и мусульманские тексты и языки, готовясь проповедовать среди этих народов[276].

Этим занимались отнюдь не только каталонцы. Пока Пане изучал язык таино, первый архиепископ Гранады Эрнандо де Талавера, тоже монах-иеронимит, настаивал на том, чтобы христиане уважали соглашения 1491 г., которые, как мы видели в первой главе, гарантировали мусульманам право свободно исповедовать свою религию. Талавера проявлял искренний интерес к арабистике и испытывал глубокое уважение к культурным достижениям ислама в Испании. Он утверждал, что обращение в веру не может быть насильственным: это обязательно постепенный процесс мягкой ассимиляции, требующий хорошего знания языков и обычаев недавно покоренных «неверных»[277]. Не случайно во время своей учебы в университете Саламанки Талавера был учеником Хуана де Сеговии, который, устав от высокой церковной политики, ушел в отдаленный монастырь в Савойе, где приступил к новому трудоемкому переводу Корана. Целью этой работы было покончить с некорректными представлениями об исламе, признаки которых он заметил в предыдущих переводах. Талавера перенял от Сеговии свойственные тому заботу о точности текстов и критический подход, а также симпатию к исламу[278]. В длинном письме Сеговия утверждал, что война никогда не разрешит противоречий, существующих между христианством и исламом. Нужно было свести конфликты с противником к дружественной форме, которую он называл «со(брань)ием» – con(tra)ference. Даже если в итоге противника не удалось бы обратить в христианство, этот подход должен был давать гораздо более ощутимые результаты, а также обходиться несравнимо дешевле, чем любые насильственные действия[279].

Пане опирался на традицию, которая стремилась понять культуру нехристианских народов, но в случае таино он столкнулся с беспрецедентной проблемой: полным отсутствием письменных источников. Пропасть между устной культурой, где сверхъестественные силы органично, как казалось Пане, взаимодействовали с людьми (как живыми, так и мертвыми), а также с животными, растениями и природными силами, с одной стороны, и ментальным миром грамотных западноевропейцев – с другой, была намного шире, чем Пане мог себе вообразить. Для него различия между христианством, иудаизмом и исламом – или даже буддизмом или верованиями жителей Тартарии и Канарских островов – меркли на фоне этого странного мира. На Эспаньоле, Кубе и других островах Карибского бассейна европейцам пока не удавалось найти знакомые ориентиры. Не было никаких указаний на существование в этих местах организованных религиозных церемоний, храмов или жертвоприношений. Столкнувшись с такой беспрецедентной ситуацией, европейцы легко переключились со сбора информации на более привычное им

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.