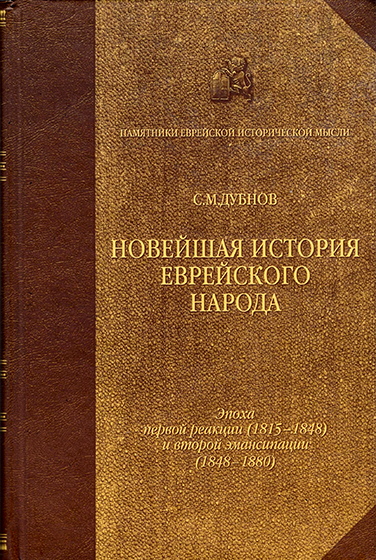

Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов Страница 27

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Семен Маркович Дубнов

- Страниц: 118

- Добавлено: 2023-12-06 09:02:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов» бесплатно полную версию:Настоящее издание «Новейшей истории еврейского народа» является в русском оригинале в совершенно новом виде. Этот последний цикл «Всемирной истории еврейского народа» давно уже выделен в отдельную монографию с более подробным изложением событий, чем в предыдущих циклах. В начале 1914 г. появился в Петербурге большой том под заглавием «Новейшая история еврейского народа от 1789 до 1881 года». Последняя дата была предельною, так как не было надежды в царской России свободно печатать историю евреев за последние десятилетия. Это стало возможным после мировой войны и революции, уже за пределами России. В 1923 г. вышли в Берлине русский оригинал и два перевода (немецкий и ивритский) «Новейшей истории» в трех томах, из которых последний том включал эпоху 1881-1914 г. Вскоре стала выходить в Берлине окончательно переработанная «Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего» в десяти томах. Из них в русском оригинале появились только два первых тома (Древняя история), а полностью книга напечатана в авторизованном немецком переводе. Последние три тома этого издания, включающую новейшую историю, были переработаны на основании дополнительного материала из богатых берлинских библиотек, а к концу был прибавлен обширный эпилог: обзор событий от 1914 до 1929 г. Ныне же, когда предпринято полное издание русского оригинала «Всемирной истории еврейского народа» в трех циклах, автор подверг последний цикл новому пересмотру и дополнил его вторым эпилогом, доводящим обзор событий до наших дней. Второй том содержит информацию об эпохе первой реакции (1815-1848) и второй эмансипации (1848-1880). Автор подробно повествует об ухудшении положения евреев после 1815 года, а также юридические преследования евреев в России при Александре I и Николае I и положение евреев в русской армии. Эмансипация евреев в некоторых странах в 1860-70-х годах сменилась ростом политического антисемитизма и волной обвинений в кровавом навете.

Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов читать онлайн бесплатно

Разразись, о песня муки,

громкой жалобой в тиши,

Песня муки, что таил я

в тихом пламени души.

Воем она проникнет в уши,

из ушей пройдет в сердца.

Вековые скорби вызвал

мощной чарой дух певца,

Плачут стар и млад, рыдают

даже черствые душой,

Плачут женщины, цветочки,

звезды в выси голубой,

И текут все эти слезы

к югу, из далеких стран,

И согласными струями

льются в тихий Иордан.

С этим настроением национальной тоски боролся в душе молодого Гейне дух философского рационализма. «Что я буду пламенным защитником прав евреев и их гражданской равноправности, — писал он другу Мозеру, — в этом я уверен, и в плохие времена, которые неминуемы, германская чернь услышит мой голос, и эхо его раздастся в немецких пивных и дворцах. Но естественный враг всех положительных религий никогда не выступит бойцом за ту религию, которая впервые принесла с собою пренебрежение к людям, до сих пор причиняющее нам столько горя». Тут слышатся уже первые звуки того «эллинизма», который Гейне впоследствии так ярко противопоставлял иудаизму...

При такой душевной раздвоенности перед Гейне встал роковой вопрос эпохи: креститься или не креститься? Он кончал юридический факультет в Геттингене, а закон закрывал перед ним все пути труда — доцентуру в университете, адвокатуру и государственную службу. В своей литературной карьере юный автор «Альманзора» (1823) также испытывал неприятности, связанные с его еврейством. Все яснее становилась ему практическая необходимость взять «входной билет в европейское общество», как он называл акт крещения. После некоторой внутренней борьбы Гейне, покорный общему течению, совершил роковой шаг: в июне 1825 г. он перешел в протестантство. Он не скрывал от себя, что совершает шаг, противный совести, и шутливо писал из Гамбурга Мозеру: «Мне было бы очень больно, если бы мое крещение могло представляться тебе в благоприятном свете. Поверь мне: если бы закон позволял красть серебряные ложки, я бы не крестился... В прошлую субботу я был в храме (реформистов) и имел удовольствие слышать, как д-р Саломон метал громы против выкрестов, которые изменяют вере отцов, соблазняясь надеждою получить должность. Уверяю тебя, проповедь была хороша, и я собираюсь на днях посетить проповедника». В своих расчетах на житейские выгоды Гейне обманулся: он не получил никакой должности и был обречен на материальную нужду. Но укоры совести, мучившие его некоторое время после отпадения, вскоре были заглушены шумным успехом, выпавшим на долю поэта после выхода его «Путевых картин» и «Книги песен» (1826—1827). Германия услышала отклики на волнующие вопросы дня в бесподобной, брызжущей остроумием гейневской прозе, услышала чарующие звуки лирической песни, в которой так дивно слились мотивы «Песни песней» и «Когелета», гимн торжествующей любви и ропот мировой скорби. После июльской революции, эмигрировавший в Париж Гейне становится, рядом с Берне, вдохновителем «Молодой Германии». К лаврам поэта присоединяются лавры остроумнейшего публициста и литературного критика («Германия», «Романтическая школа», «О Берне» и другие произведения 1831— 1840 гг.). В эту эпоху Гейне воображал себя знаменосцем жизнерадостного эллинизма, в противовес суровому иудаизму, и установил свое классическое деление людей на «эллинов» и «иудеев». Себя он причислял к эллинскому типу, не замечая, что в его душе все еще бунтует «иудей», усмиряемый, но не усмиренный.

Этот «иудей» одерживает верх над «эллином» в последнее десятилетие жизни Гейне, в тот период, когда, прикованный к своему «матрацному гробу» в Париже, больной поэт совершал общий пересмотр своего миросозерцания. Новые откровения, плод продуманного и выстраданного, слышатся в его «Признаниях» (1843); «Мое пристрастие к Элладе ослабело. Я вижу теперь, что греки были только красивыми юношами, между тем как евреи являлись сильными непреклонными мужами не только в былые времена, но и до нынешнего дня, наперекор восемнадцати векам гонений и бедствий. Я теперь научился больше ценить их, и если бы при нынешней революционной борьбе и ее демократических принципах не казалось смешным гордиться своим происхождением, то я гордился бы тем, что предки мои принадлежат к благородному Израилю, что я потомок тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность, которые боролись и страдали на всех полях битвы за идею» ... «Некогда, — исповедуется дальше Гейне, — я недолюбливал Моисея, так как во мне преобладал эллинский дух: я не мог простить еврейскому законодателю его ненависть ко всякой образности, к пластике. Я не замечал, что Моисей сам был великим художником и обладал истинным творческим гением: он не строил, подобно египтянам, памятников из кирпича и гранита, а воздвигал пирамиды из людей, обелиски из живых существ. Он взял бедное пастушеское племя и сделал из него народ, народ великий, вечный, святой, народ Божий, могущий служить образцом всем другим народам, прототипом для всего человечества: он создал Израиля» ... И затем идет знаменитый апофеоз Моисея: «Какая исполинская фигура! Каким малым кажется Синай, когда Моисей на нем стоит!..» Обращенный к вечности, углубленный взор поэта интуитивно постиг и универсальную идею профетизма, и национальную идею средневековой еврейской поэзии (поэма «Иегуда Галеви»). Но его жизнь близилась уже к концу. Тоска по покинутой нации прорвалась в предсмертном восклицании поэта: «Не будут служить по мне мессу, и кадиш не будут читать» ... В том, что родной поэту народ должен был стоять в стороне от могилы, куда был опущен прах его великого блудного сына, и не мог произнести над нею братский кадиш, — сказалась больше национальная трагедия еврейства,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.