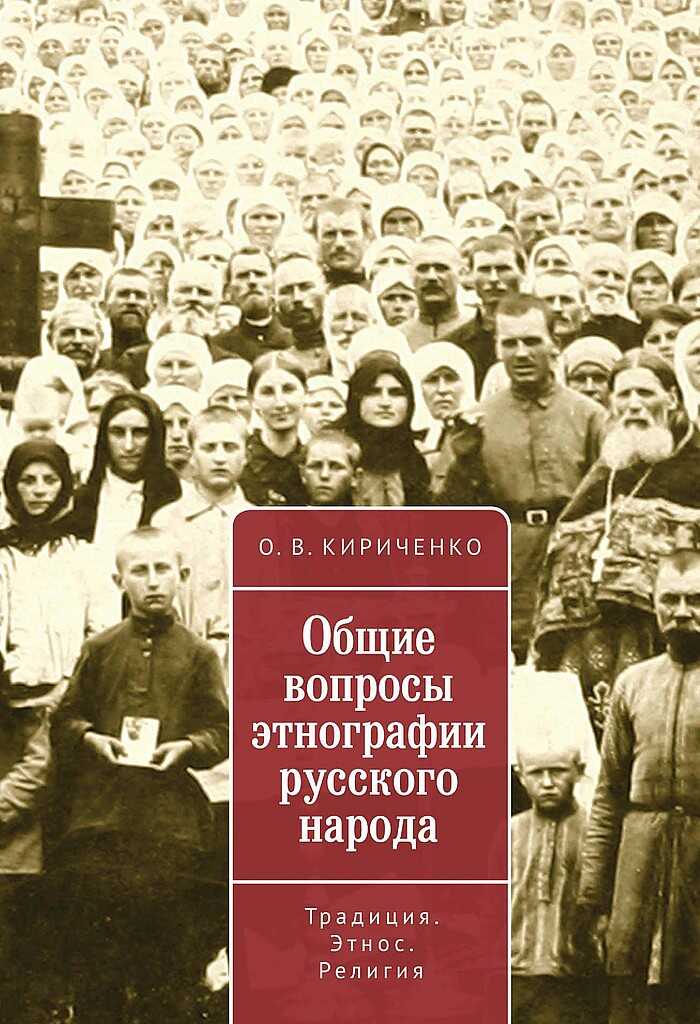

Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко Страница 25

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Олег Викторович Кириченко

- Страниц: 51

- Добавлено: 2025-05-12 09:07:10

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко» бесплатно полную версию:Монография посвящена комплексному теоретическому исследованию этнической природы русских, русского народа — вопросам традиции, этнической культуры и религиозной природы этничности. Автор отказывается от либеральной западной парадигмы, на которой во многом строится и современная российская этнологическая школа, опирающейся на условно субъективный характер этничности, делающей ее пассивным материалом для произвольного конструирования этноса. В представленной теоретической модели этничность связана с коллективной природой народа (этноса), его единичностью и уникальностью, позволяющей ему в цельности и единстве двигаться в историческом пространстве и времени как самостоятельной личности, целиком отвечающей за все происходящее с ней. Общая этническая история русского народа еще мало исследована, в том числе в ее соотношении с историей политической (государственной) и культурной историей русских.

Книга предназначена как для специалистов гуманитариев, так и для широкого круга читателей.

Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия - Олег Викторович Кириченко читать онлайн бесплатно

Модерн в области культуры подразумевал стилевое разнообразие вместо возобновления (воспроизводства) прежнего культурного уровня; в области духовной (религиозной) приветствовалась трансформация, что подразумевало приведение религии в соответствие современному уровню развития общества и государства. Отсюда вырос и легализовался протестантизм, протестантские деноминации и секты. В политической сфере — выборность, парламентаризм, демократизм. И, наконец, там, где находился мир этничности, модерн предполагал замену этноса, бывшего главной социальной опорой, церкви, общества и государства, — гражданским сообществом — нацией. «Народ» как этническое понятие должен был читаться теперь в общеправовом, гражданском контексте понимания. Допустим, французский народ — это граждане Франции, независимо от конкретной национальности.

Появление модерна в средневековой Европе стало следствием тех процессов отступления от православия, которые вытолкнули наверх светскость (отделив ее от теснейшего единства с церковностью) в ее самостоятельной, отделенной от церковности форме. Античное наследие Европы, сослужившее столь большую службу христианству в период его огосударствления и образования поместных Церквей, долгое время жило в подчинении церковности. Светскость, опираясь на античный культурный багаж, в то же время была подчинена церковным задачам. В период Ренессанса светскость на Западе вырывается из объятий христианской церковности, и тогда вместе со светскостью неким самодостаточным началом становится и античное наследие, античная эпоха. Таким образом, религиозная революция на Западе, спровоцированная отступлением католичества от православия, привела к культурной революции, разрушившей монополию традиционности. Альтернативой традиционности становится модерн как светская форма общественного воспроизводства.

Этот ценностный мир модерна и приблизился вплотную к границам России уже в начале XVII столетия. Поскольку модерн был ориентирован на национальное (гражданское) начало вместо этнического, то в связи с этим в этой ценностной системе существовал и свой механизм поддержания исторической памяти. Традиционное историческое сознание было фольклорно‐мифологическим в массе своей. И лишь в той части грамотного населения, которая была связана с монастырями, князьями, дружинниками, боярством, оно опиралось на нарративные источники — летописи, повести (описания конкретных исторических событий в художественной форме), жизнеописания князей, героев, подвижников, т. е. было рационалистическим. Таким образом, русское традиционное историческое сознание в своем классическом виде было фольклорно‐мифологически нарративным. Разделение светскости и церковности в эпоху модерна делает возможным и существование двух разных типов исторического сознания: светского, с античными приоритетами существования исторических знаний и церковного. Гражданская история стала освещаться по‐светски, в рамках методологии модерна (история — это смена стилей, эпох, правлений, религий, движение от авторитарности к демократии). Церковная история должна была опираться на методологию традиции и давать картину церковного развития, где не прогресс и постоянная смена форм определяет движение церковного организма, а Промысел Божий о Своей Церкви.

Вправе ли мы говорить, что отныне, с появлением отделенного светского начала, добрая историческая память могла сохраняться только в церковной сфере? Если говорить о русском православии и о русской истории, то, конечно, нет. Мы так считать не вправе. Отъединение светскости от церковности в России, начатое при Алексее Михайловиче и масштабно завершенное при Петре I, все же не подразумевало, что светскость будет внерелигиозной и тем более — атеистической. Таковой ее сделали лишь после 1917 г. большевики, и таковой она является до сих пор. Но тогда, в эпоху разворачивающегося русского модерна, светскость виделась автономной гражданской сферой, в которой церковность становится делом личного благочестия и личной христианской нравственности. Для поддержки светской сферы церковным началом был оставлен некий обязательный минимум церковности (православное вероисповедание, причащение как минимум 1 раз в год, регулярное посещение церкви по праздничным дням). Этим подчеркивалось, что светскость не должна быть сопряжена с атеизмом или деизмом.

Формирование этнической (русской) исторической памяти стало делом частным, как это ни покажется странным. Более важным было для Петра, чтобы подданные занялись усвоением понятий о государственных законах, гражданских обязанностях и правах, знали содержание регламента, разного рода уставов, правовых документов. Но то, что человек был предоставлен сам себе в изучении прошлого своего народа, было несомненным благом модерна, потому что это открывало возможность к написанию в рамках светского знания книг о родной истории и народе. Эту проблему в светском и научном ключе впервые начинает решать М. В. Ломоносов, а уже через несколько десятилетий появляется первый русский светский историк — Н. М. Карамзин, автор политической истории России. Но лишь во второй половине XIX в. в лице С. М. Соловьева российская историческая наука получит в полном смысле научный исторический труд. Однако с самого начала невольное и естественное давление светскости ориентировало историков (от Карамзина до Ключевского) на гражданскую, политическую историю России, а не на этническую историю русского народа. Таким образом, эта историческая литература, хотя и формировала историческое сознание, но не этническое, а гражданское.

Неслучайным было появление в России славянофильства, поскольку очевидным образом официальные исторические сочинения не выполняли до конца своей миссии — быть воспитателем русского исторического сознания. Обращение к фольклору, к реалиям народной крестьянской жизни стало для образованной русско‐ориентированной части дворянства той недостающей школой воспитания, которую она не имела в лицеях, пансионах и университетах. Для образованной части русских воспитание русских начал шло через публицистику, журналы, где публиковался фольклор, через художественные произведения, через семейные предания, передаваемые традиционно от отца к сыну. Проще до поры приходилось малограмотному (по сравнению с образованными сословиями) крестьянству, поскольку традиционность здесь продолжала и в XVIII и в первой половине XIX в. служить механизмом воспроизводства исторических знаний. К слову сказать, церковная сфера в имперский период не являлась в полной мере прерогативой традиционализма, поскольку и сюда проникала рука государства и не только в лице обер‐прокурора Св. Синода. Церковь подтягивалась до уровня нового — модернового — языка общения с государством и в целом со светской сферой. Здесь появляется рационалистическое богословие, изменяются области проповедования, миссионерства и школьного просвещения. Но благодаря трудам святых подвижников — прежде всего святителей Тихона Задонского, Иоанна Тобольского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Филарета Московского, Филарета Черниговского и др., а также деятельности (в том числе письменной) старцев Оптиной, Глинской пустынь, Иоанна Кронштадского, — рациональное богословие обрело свой святоотеческий уровень, традиционный для Православной Церкви.

Таким образом «злой памятью» в эпоху господства модерна в России (XVIII — начало XX в.) можно считать: а) в светской сфере: сосредоточение внимания только на политической

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.