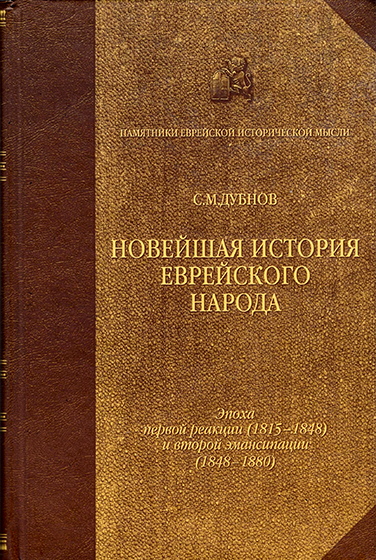

Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов Страница 25

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Семен Маркович Дубнов

- Страниц: 118

- Добавлено: 2023-12-06 09:02:16

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов» бесплатно полную версию:Настоящее издание «Новейшей истории еврейского народа» является в русском оригинале в совершенно новом виде. Этот последний цикл «Всемирной истории еврейского народа» давно уже выделен в отдельную монографию с более подробным изложением событий, чем в предыдущих циклах. В начале 1914 г. появился в Петербурге большой том под заглавием «Новейшая история еврейского народа от 1789 до 1881 года». Последняя дата была предельною, так как не было надежды в царской России свободно печатать историю евреев за последние десятилетия. Это стало возможным после мировой войны и революции, уже за пределами России. В 1923 г. вышли в Берлине русский оригинал и два перевода (немецкий и ивритский) «Новейшей истории» в трех томах, из которых последний том включал эпоху 1881-1914 г. Вскоре стала выходить в Берлине окончательно переработанная «Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего» в десяти томах. Из них в русском оригинале появились только два первых тома (Древняя история), а полностью книга напечатана в авторизованном немецком переводе. Последние три тома этого издания, включающую новейшую историю, были переработаны на основании дополнительного материала из богатых берлинских библиотек, а к концу был прибавлен обширный эпилог: обзор событий от 1914 до 1929 г. Ныне же, когда предпринято полное издание русского оригинала «Всемирной истории еврейского народа» в трех циклах, автор подверг последний цикл новому пересмотру и дополнил его вторым эпилогом, доводящим обзор событий до наших дней. Второй том содержит информацию об эпохе первой реакции (1815-1848) и второй эмансипации (1848-1880). Автор подробно повествует об ухудшении положения евреев после 1815 года, а также юридические преследования евреев в России при Александре I и Николае I и положение евреев в русской армии. Эмансипация евреев в некоторых странах в 1860-70-х годах сменилась ростом политического антисемитизма и волной обвинений в кровавом навете.

Новейшая история еврейского народа. От французской революции до наших дней. Том 2 - Семен Маркович Дубнов читать онлайн бесплатно

Аврааму Гейгеру реформационная борьба мешала заниматься научною деятельностью, к которой он имел несомненное призвание. После диссертации о заимствованиях ислама из иудаизма и своих боевых статей о религиозных реформах, он в 40-х годах успел написать лишь несколько исторических очерков. Большие научные работы Гейгера относятся к эпохе, последовавшей за 1848 годом, когда реформационное движение несколько улеглось и партийный боец обратился к науке (дальше, § 36). Так же сложилась литературная карьера партийного противника Гейгера, Захария Франкеля. В описываемую эпоху его научная деятельность являлась откликом на эмансипационную или реформационную борьбу. Таков был его первый труд: «О еврейской присяге в теологическом и историческом отношениях» (Die Eidesleistung der Juden, 1839), написанный во время борьбы за отмену унизительной для евреев средневековой формулы присяги в Саксонии. Вслед за тем Франкель принялся за свое исследование о «Септуагинте» в связи с историей иудео-эллинской культуры, но едва успел опубликовать часть своего труда («Vorstudien zu der Septuaginta»), как его отвлекло реформационное движение, где он очутился меж двух огней — радикалами и ортодоксами. В 1844— 1846 гг. он издает специальный журнал «для религиозных интересов еврейства», где проводит свое «позитивно-историческое» направление в вопросах обновления иудаизма. Свою научную деятельность он возобновил лишь после 1848 года.

Отпечаток эпохи религиозной борьбы лежит на появившихся тогда системах философии иудаизма. Подобно тому как Самсон Рафайл Гирш обосновывал свою доктрину неоортодоксизма в «Девятнадцати письмах» и в «Хориве» (выше, § 12), идеологи реформы строили теологические системы в духе своей партии. Дессауский раввин Самуил Гирш, деятельный участник реформистских соборов, изложил мировоззрение иудаизма в своем труде «Die Religionsphilosophie der Juden» (1842). В духе реформизма писал также оффенбахский раввин С. Формштехер «Die Religion des Geistes», (1841). Вне теологических партий стоял мирянин Соломон Людвиг Штейнгейм, гамбургский врач, друг Габриеля Риссера (1789— 1866). Философски образованного Штейнгейма интересовал не успех той или другой партии, а общий вопрос: как оправдать иудаизм перед судом нового поколения. В молодости он излил свои чувства по поводу массовых крещений в лирической книге «Песни Обадин бен Амоса из изгнания» (1829; второе издание 1837): «Я не боюсь времен общего бедствия (для евреев), ибо вместе бедствующие держатся вместе, как быки под ярмом. Не боюсь я и времен, когда царит общая свобода... Но те времена опасны, когда гнет лишь ослаблен, не будучи устранен, когда свобода близка, но не вполне достигнута. В такие времена отход от быта отцов становится почетным и выгодным: наслаждение преходящим делает человека равнодушным к вечному». Живший в такое время полурабства и полусвободы Штейнгейм сам страдал от раздвоенности еврейской души между национальной и европейской культурой и страстно искал опоры в каком-нибудь философском синтезе. Он попытался это сделать в обширном труде «Откровение по учению синагоги» («Die Offenbarung nach dem Lehrbegriffe der Synagoge»; первый том появился в 1835 г., а следующие два в 1856 и 1865-м), но попытка была неудачна. Недостаточно знакомый с первоисточниками учения иудаизма, автор запутался в лабиринте общих религиозно-философских систем и наконец пришел к мистическому выводу: Credo quia absurdum. В передние годы жизни, проведенные в Италии и Швейцарии, Штейнгейм, по-видимому, склонялся к религиозному синкретизму: во втором томе названного он часто подчеркивает различие между «христианской религией» и «религией Христа». Он умер в Швейцарии и, как не принадлежащий к еврейской общине, был похоронен на христианском кладбище.

В публицистике 1830-х и 40-х годов царствовал Риссер, с которым мы уже встречались и еще будем встречаться на пути борьбы за эмансипацию. Его боевой журнал «Der Jude» (1832—1833) был первым чисто политическим органом, но не коллективным, а единоличным творением самого Риссера. Настоящим основателем еврейской политической прессы был Людвиг Филиппсон (1811—1889), магдебургский раввин-проповедник, инициатор и участник реформистских соборов. В 1837 г. он начал издавать в Лейпциге еженедельник «Allgemeine Zeitung des Judentums», который в течение ряда десятилетий чутко отзывался на все вопросы еврейской жизни в Германии и других странах. С этим живым, боевым в свои юные годы, органом безуспешно соперничал франкфуртский еженедельник «Israelitische Annalen» Иоста, умеренный и вялый журнал, просуществовавший только три года (1839—1841). Даже более содержательный еженедельник «Der Orient», издававшийся Юлием Фюрстом в Лейпциге (1840—1851), не достиг популярности журнала Филиппсона, хотя превосходил его в смысле литературно-научной солидности (в журнале имелся особый научный отдел под названием «Literaturblatt des Orients»). В росте периодической печати сказалась усиленная пульсация общественности. На месте устарелого дессауского ежегодника «Суламит» (том I, § 34) выросла целая периодическая литература. Гейгеровский «Научный журнал» (выше, § 12) давал идейные лозунги сторонникам религиозных реформ, а франкелевский «Zeitschrift für die religiösen Interessen des Judentums» (1844—1846) служил органом умеренных прогрессистов. Издававшийся В. Фрейнлом в Бреславле радикальный журнал для борьбы за еврейскую эмансипацию «Zur Judenfrage in Deutschland» (1843—1844) боролся одновременно и за религиозную реформу. Самым радикальным органом реформистов был журнал саксен-веймарского раввина Менделя Гесса «Der Israelite des XIX. Jahrhunderts» (1839—1848), где деятельным сотрудником был С. Гольдгейм. Только периодической литературе на еврейском языке не суждено было воскреснуть после старого «Меасефа». Попытка Иоста и Крейценаха возродить его в виде ежемесячника «Цион» (1841—1842) не имела успеха: после двух лет журнал прекратился за недостатком читателей. Национальный язык стал недоступен новому поколению, прошедшему через немецкую школу. Изгнанная из Германии, обновленная литература на древнем языке нашла себе приют в Австрии и России, двух больших центрах национального еврейства.

§ 15. Вне стоящие (Берне и Гейне, Маркс и Шталь)

От сближения

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.