История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I - Иван Егорович Забелин Страница 24

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Иван Егорович Забелин

- Страниц: 32

- Добавлено: 2024-01-15 19:08:30

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I - Иван Егорович Забелин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I - Иван Егорович Забелин» бесплатно полную версию:Данная книга является первой частью заключительного труда выдающегося исследователя Москвы И.Е. Забелина, в котором подробно и систематически описывается многовековая история российской столицы. Повествование книги охватывает период роста и развития Москвы в XII–XVIII веках. Описания московских зданий, улиц и площадей поражают читателя своей детальностью и яркостью изображения, перенося его в самую гущу событий московской жизни минувших столетий.

История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I - Иван Егорович Забелин читать онлайн бесплатно

Александр побежал из Твери сначала в Новгород, но там его не приняли и он удалился в надежное убежище для всех изгнанников, к Псковичам.

После татарского разгрома Тверского княжества Московский Иван Данилович и Тверской Константин Михайлович и даже Новгородский посол отправились в Орду ожидать распоряжения, кому быть Великим князем. Царь отдал В. Княжение Московскому Ивану Данил., а Тверское – Константину и вместе с тем повелел отыскать и доставить в Орду беглеца Александра. Иван Данилович и Новгородцы послали к Александру послов с повелением Царя идти в Орду.

Но беглец за охраною Псковичей не послушал этого повеления и не пошел в Орду. Чтобы исполнить царево повеление, грозившее в противном случае новым опустошением уже всей Земли, оставалось идти на Псков ратным походом, для чего и собралась теперь вся Земля, и Суздальская, и Новгородская, и двинулась в поход в сопутствии самого митрополита Феогноста. А это явно обозначало, что кровавой междоусобной битвы не случится. Предводительствуя полками, Иван Данилович прибыл в Новгород 26 марта, т. е. за три дня до празднования Иоанну Лествичнику.

В Новгороде и решено было тотчас идти на Псков, но мирным путем. Известно, что митрополит Феогност победил упрямых, но великодушных Псковичей и Александра Мих. церковною клятвою. Александр ушел в Литву, а Псковичи заключили мир с вел. князем.

Таким образом, и повеление Царя было исполнено, и Тверской князь остался жив и невредим.

В нравственном отношении дело было в великой степени трудное и тяжкое. Немудрено, что в тягостных помышлениях о жгучих затруднениях этого события припоминалась многострадальная Лествица св. Иоанна, написанная и изображенная для спасения от греховных бед, окружающих человека, освобождавшая от этих бед по степеням восхождения к желанному спасению, как все и происходило в препирательствах с Псковичами.

Немудрено, что, достигнув такого спасенного освобождения из надвинувшихся очень опасных для Русской Земли и лично для вел. князя затруднительных обстоятельств, Иван Данилович в благодарение Господу дал обет увековечить это событие построением храма в честь Иоанна Лествичника.

Некоторые предполагают, что храм мог быть построен в честь тезоименитства второго сына Калиты, Ивана Иван., который, однако, родился еще в 1326 году и потому теперь, в 1329 г., спустя три года, едва ли представлялся какой-либо повод увековечить его тезоименитство[48].

Подтверждением тому, что обетный храм Иоанна Лествичника явился памятником упомянутого Псковского похода, может служить и другой небольшой, но также обетный и также каменный третий храм, пристроенный к Успенскому соборному храму с северной стороны, возле гробницы Петра митрополита, в честь спадения вериг св. апостола Петра и поклонения им, т. е. в честь освобождения апостола и от вериг, и от темницы. Едва ли возможно сомневаться, что и этот храм был основан в благодарение Господу по поводу спадения тяжких затруднений по делу с Псковичами о беглеце Тверском Александре, вообще по доводу умиротворения возникавшей вражды, готовившей страшный гнев со стороны Ордынского царя[49].

Этот третий храм был заложен того же (1329) года 13 августа (в то время, когда второй храм уже оканчивался строением) и совершен 14 октября, т. е. через два месяца после основания. Малое время, употребленное на постройку обоих храмов, указывает с одной стороны на малый размер их строения, а с другой, именно, на те обстоятельства, как в старину вообще строились обетные храмы: деревянные, напр., строились обыденкою, т. е. в один день, и так прозывались обыденными, а каменные, при более затруднительном сооружении, в два-три месяца.

Если не самые храмы, то их места и с их же именованиями сохраняются и до сих пор. Церковь Иоанна Лествичника впоследствии была устроена колокольнею для всех соборов, почему и обозначалась выражением, что под колоколы и прозывалась Иваном Святым. Затем при Годунове на ее месте выстроена высокая колокольня Иван Великий, в основании которой, в нижнем ярусе, и помещен престол Иоанна Лествичника. Церковь спадение вериг составила в новопостроенном в 1479 г. Успенском соборе предел с. Петра Апостола.

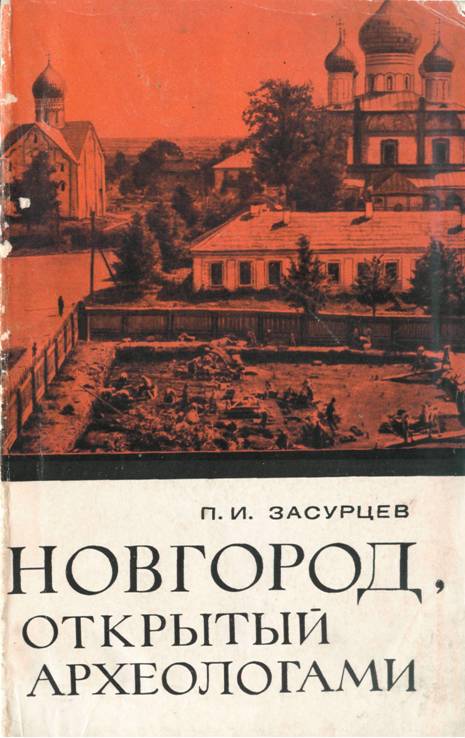

В том же достопамятном для Москвы 1329 году после постройки двух упомянутых обетных храмов возникла у Ивана Данил. мысль и о постройке четвертого каменного храма возле своего двора во имя Спаса Преображения, вместо обветшавшей, быть может, деревянной церкви Спаса на Бору, в которой еще в 1319 г. временно пребывали мощи убиенного в Орде Тверского вел. князя Михаила. Новый храм был заложен в том же году (1329), а по другим свидетельствам 10 мая 1330 года по благословению митрополита Феогноста, к которому вел. князь за этим благословением посылал даже в Киев, где тогда пребывал владыка. Прилагаем здесь старинный вид этой церкви Спаса Преображения или Спаса на Бору.

Вместе с постройкой храма здесь был тогда же основан и знатный монастырь со степенью архимандрии.

При церкви Спаса и прежде существовал монастырь, по всему вероятию, самый древний из всех монастырей Москвы, так как он находился возле первоначального ее городка, вблизи первой ее церкви Рождества Иоанна Предтечи, и был построен в самом Кремлевском бору.

Поздние предания от древних старцев рассказывали, что первоначально этот монастырь был устроен за Москвой-рекой с небольшим верстах в 4-х от Кремля еще отцом Ивана Даниловича, Даниилом Александровичем, у церкви св. Даниила, им же поставленной во имя своего тезоименитства, и что Иван Данилович в этом 1330 году перевел Даниловскую архимандрию в Кремль.

Однако Даниловский монастырь остался монастырем же на своем прежнем месте и предание, по всему вероятию, относило перемещение монастыря к перемещению в Кремль Даниловского архимандрита и избранной братии.

Любомудрия желатель и иноческого жития ревнитель Иван Данилович избрал в архимандриты отца Иоанна, «мужа сановитого и словесного и любомудрого сказателя книгам, и учительного божественных писаний». Само собою разумеется, что монастырь, находившийся вблизи Великокняжеского двора, был наделен значительными вкладами, имениями и различными льготами.

Учреждение монастыря возле своих хором и водворение в нем архимандрита, разумного и словесного сказателя книгам, показывало, что Иван Данилович высоко ценил книжное учение и любил беседовать с книжными людьми. Существенное значение монастыря в нашей древности заключалось именно в просветительном его влиянии на тогдашнее общество. В своем роде монастырь являлся академией или вообще школой, где можно было услышать многое от доброго церковного учения на пользу доброй жизни и душевного спасения. Поэтому учреждение монастыря в стенах Кремля равнялось в известном смысле учреждению просветительного училища.

Вид теремов и церкви Спаса на Бору.

Гравюра

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.