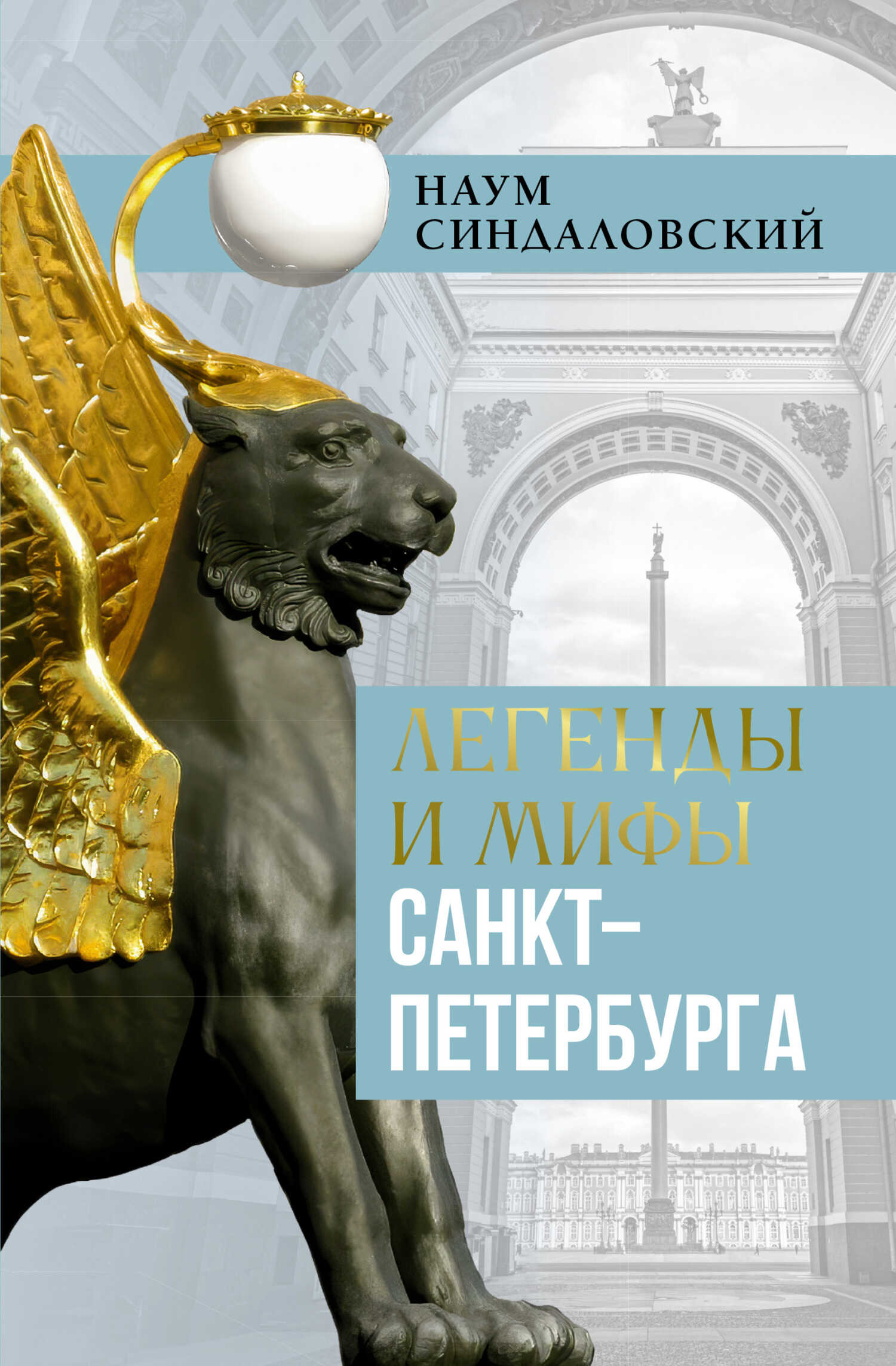

Легенды и мифы Санкт-Петербурга - Наум Александрович Синдаловский Страница 23

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Наум Александрович Синдаловский

- Страниц: 47

- Добавлено: 2025-07-04 14:38:49

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Легенды и мифы Санкт-Петербурга - Наум Александрович Синдаловский краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Легенды и мифы Санкт-Петербурга - Наум Александрович Синдаловский» бесплатно полную версию:Книга «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» – это удивительные истории о жизни города, его предания, поэзия и фольклор, погружающие в чарующую атмосферу Северной столицы.

Как Петербург стали называть Питером? Правда ли, что «Медный всадник» движется по ночам? Где был посажен дуб Петра I? Кого «обнимал» первый общественный транспорт города на Неве? Об этом и многом другом поведают увлекательные легенды Санкт-Петербурга, обитающие на извилистых улочках города и даже за его пределами.

Легенды и мифы Санкт-Петербурга - Наум Александрович Синдаловский читать онлайн бесплатно

В давние, допетербургские времена, как свидетельствуют топографические планы XVII века, в ряду других, более или менее мелких поселений, ютившихся невдалеке от залива, стояла небогатая финская деревушка Аутово. Как полагают исследователи, название это восходит к финскому слову «ауто», что означает «пустошь».

Жизнь поселян из поколения в поколение сводилась к добыче пропитания в открытом море и к спасению нехитрого скарба, когда море обрушивалось на сушу. Тогда предусмотрительно собранные дома превращались в плоты, умело управляемые терпеливыми поморами. Едва стихия сменяла гнев на милость, как Аутово вновь дымило кострами, мычало коровами и звенело ребячьим смехом.

Возможно, и не догадывались жители Аутова, что в нескольких верстах от их хижин перемещаются государственные границы, меняется гражданская принадлежность обывателей, возводится новая столица, определяется и их судьба. В 1704 году вдоль взморья, сквозь глухие леса и цепкие кустарники пробивается благоустроенная дорога к строившимся Кронштадту и Петергофу. Земли вдоль дороги щедро раздавались приближенным для освоения, благоустройства, строительства загородных особняков, путевых и увеселительных дворцов, разбивки садов и огородов.

Население придорожных деревень увеличивается и становится многонациональным, что вообще свойственно молодому Петербургу. Постепенно финское Аутово превращается в Автово. Границы его раздвигаются и становятся расплывчатыми. К началу XIX века Автово вместе с другими подобными поселениями становится предместьем Северной столицы.

В 1801 году на Петергофское шоссе из Кронштадта переводят Санкт-Петербургский казенный чугунолитейный завод, который в 1868 году приобретает чиновник Морского министерства, широкообразованный инженер Николай Иванович Путилов. Очень скоро Путиловский завод становится одним из крупнейших металлургических предриятий России. Предприимчивый владелец пристраивает к заводу судостроительную верфь (ныне Северная), строит Морской порт с судоходным Морским каналом и железной дорогой. Будничная жизнь путиловских предприятий становится жизнью Автова. А территория бывшей деревни превратилась в центр огромного юго-западного района Петербурга.

Охта

Во время посещения кораблестроительной верфи на правом берегу Невы Петр I, проходя по одной из улиц Матросской слободы, вдруг провалился чуть ли не по пояс в грязь. Возвратясь в Петербург и рассказывая об этом в кругу близких, он, полушутя-полусерьезно, воскликнул: «Ох, та сторона надоела мне!» Фраза была подхвачена, а часть ее превратилась в собственное имя целого района.

Предполагают, что «Охта» – это ижорско-финское слово, означающее «закат», «запад». Некоторые исследователи переводят название реки Охты как «Медвежья речка». Во всяком случае история этого топонима насчитывает много больше времени, нежели история Петербурга. Охта – место, откуда начинался Петербург. История поселения восходит к стародавним временам, когда на древнем торговом пути «из варяг в греки» новгородцы выстроили один из двух сторожевых постов. Место оказалось удобным для обозрения и не затоплялось во время частых наводнений. Однако «в лето 6808 (1300 год), – как свидетельствует Софийская летопись, – приидиша из Замория свей (шведы) в силе велице в реку Неву… и поставиша его твердостию несказанною… нарекоша его Венець земли (Ландскрона)».

В 1301 году сын Александра Невского Андрей отвоевал у шведов этот важный стратегический мыс. Только через два с половиной столетия в ходе Ливонской войны шведы вновь возвращают себе эти земли. На берегах Охты они возводят портовый город Ниен и крепость для его защиты – Ниеншанц.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1703 года русские войска под командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина овладевают крепостью и до основания разрушают ее. Первый камень в основание Петербурга можно было заложить здесь. Но место Петру не понравилось. «Мал, далек от моря и не гораздо крепок от натуры», – записал он в своем «Журнале». Город был заложен на Заячьем острове, в устье Невы.

Большеохтинский мост

Первоначально петербургское строительство ориентировалось на запад. Но в 1711 году город перешагнул Фонтанку и устремился вверх по течению Невы на восток. Осваивалась Литейная часть, возникла Московская, или Русская, слобода, где в основном селились прибывшие наконец из Москвы родственники Петра и московская знать. Под руководством Александра Кикина строится Смольный двор, а в 1720 году появляются первые слободы и на Охте. Город вернулся к своему истоку. Но еще долгих два столетия быт и строительство на Охте были отмечены чертами провинциальности и обособленности. Только с вводом в строй Большеохтинского моста жизнь на Охте заметно активизировалась.

Ульянка

В нескольких верстах от Автова, недалеко от Петергофской дороги, Петр I заложил в честь победы над шведами Юлианковскую Святого Петра митрополита церковь. Постепенно вокруг нее образовалась слободка, по церкви и названная Ульянкой.

На обочине Петергофской дороги, на краю безымянной деревушки в несколько дворов некая Ульяна завела кабачок, пользовавшийся широкой популярностью у путешественников. От нее и пошло название деревушки.

Скорее всего, название произошло от финской деревушки Уляла, которая, согласно Географическому чертежу Ижорской земли, находилась в Дудергофском погосте, восточнее Стрелиной мызы, приблизительно на том месте, где расположена нынешняя Ульянка.

Места эти были популярны уже в первые годы существования Петербурга. Земли по обе стороны Петергофской дороги, розданные еще Петром под дачи и особняки, связаны с такими известными в России фамилиями, как Панины и Воронцовы, Шереметевы и Головины, Шуваловы и Чернышевы. Владельцам загородных имений вменялось в обязанность осушать территорию, разбивать сады и благоустраивать дороги. Иностранные путешественники не случайно единодушно сравнивали поездку из Петербурга в Петергоф мимо садов в «изящном английском роде» и «великолепных дворцов», возвышавшихся по обе стороны, с «приятным переездом из Парижа в Версаль». В строительстве особняков принимали участие такие видные архитекторы, как Ж. Б. Валлен-Деламот, с именем которого связывают строительство усадьбы «Александрино», и Антонио Ринальди, которому приписывают возведение дачи «Ново-Знаменка». Украшением этих мест были огромные парки – Шереметевский, Полежаевский, Александрино. По воспоминаниям современников, в короткие летние месяцы сюда стремился весь Петербург, чтобы «подышать сырым воздухом Финского залива».

Чернышева дача

Каменный остров

Посреди Малой Невки, напротив южного берега острова, возвышался огромный камень, от которого и пошло название острова.

Долгое время жители Петербурга считали, что их город расположен на 101 острове. Это было действительно так, и цифра эта не подвергалась сомнению и проверке в течение ста лет. Между тем по мере строительства города количество островов сокращалось, и по последним сведениям их осталось всего 42. Этому способствовали многие факторы, как природные, так и связанные с активной человеческой деятельностью. Одни острова, открытые морю и ветрам и не укрепленные набережными и дамбами, размывались. Другие исчезали или сливались воедино при засыпке речек и каналов.

Среди оставшихся – три особенно любимы петербуржцами. Их называют Островами, хотя каждый из них имеет собственное имя: Елагин, Крестовский, Каменный.

Легенда о происхождении названия одного из них – Каменного – связывается историками с теми стародавними временами, когда весь прилегающий к Большой Невке район,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.